Archivio

Rivolta al C.I.E. di Gradisca

Mentre il paese intero si raccoglie nel lutto per i sei soldati morti in Afghanistan, mentre la Croce Rossa piange sulla vernice versata sulla facciata della sede di Roma, scoppia una rivolta nel Cie di Gradisca di Isonzo, provincia di Gorizia. Non sappiamo come sia cominciata, per ora le notizie sono frammentarie e confuse. Quel che è certo è che in una sezione è stato appiccato un incendio, e che la polizia sta picchiando forte chiunque gli capiti sotto tiro. Al momento, si contano almeno 15 feriti tra i reclusi, portati in infermeria sanguinanti.

Ascolta una breve conversazione con un recluso: http://www.autistici.org/macerie/?p=19743

Aggiornamento. Piano piano stiamo riuscendo a ricostruire la dinamica di questa rivolta.

In foto la sede della Croce di Rossa di Roma, attaccata da lanciatori di palloncini ed escrementi questa mattina. La Croce Rossa è complice nella gestione dei Centri di identificazione ed Espulsione

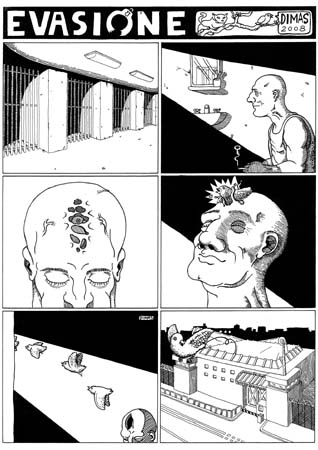

Tutto comincia questa notte, quando in 35 tentano la fuga dal Cie. Purtroppo il tentativo è sventato dalla polizia, che comincia a picchiare brutalmente i fuggiaschi. A questo punto gli altri reclusi, anche chi non aveva partecipato all’evasione fallita, iniziano a protestare e salgono sui tetti, rimanendoci fino alle 6 di questa mattina. Pare che siano anche giunti sul posto dei giornalisti, che forse hanno preferito mantenere il riserbo sulla vicenda (sono sempre giorni di lutto, questi…). All’alba, dietro la promessa della polizia di non fare rappresaglie, i reclusi scendono dai tetti, e la situazione ritorna tranquilla. Fino alle 13, quando scatta una perquisizione. I poliziotti si lasciano andare ad offese pesanti, strappando in due un Corano, e pare che durante il loro passaggio siano spariti anche dei soldi e dei cellulari. Di lì a poco, scoppia la rivolta.

Al momento, e sono le cinque di pomeriggio, la rivolta è ancora in corso. Il numero di feriti è salito a una ventina. La polizia continua a picchiare e tirare lacrimogeni nelle celle. Dall’altro lato, i reclusi tentano di spaccare i lucchetti per arrivare ai poliziotti, “tanto qui siamo morti lo stesso”.

Ascolta una conversazione con un altro recluso http://www.autistici.org/macerie/?p=19743

Un altro aggiornamento. Pare che ora, verso le sette di sera, la situazione sia tornata relativamente tranquilla. Certo bisognerà presto capire la situazione dei feriti, alcuni dei quali sembrano davvero in gravi condizioni.

macerie @ Settembre 21, 2009

PER LE IMMAGINI: UN VIDEO GIRATO DENTRO QUALCHE GIORNO DOPO, PER VEDERE ” I RESTI” DELLA RIVOLTA

Comunicato del comitato d’occupazione 8 Marzo

LIBERTA’ PER LA COMPAGNA E I COMPAGNI ARRESTATI!

NON ABBIAMO NULLA DA NASCONDERE!

NOI NON PAGHIAMO IL PIZZO, NOI LOTTIAMO!

Lunedi 14 settembre 5 compagni di lotta dell’8 Marzo occupata di Magliana

sono stati prelevati dai carabinieri in modo coatto alle ore 4.40 di

mattina e portati a Regina Coeli e a Rebibbia.

Le forze del dis-ordine si sono introdotti con la forza nell’edificio della

ex-scuola che ospita tutti noi: famiglie di sfrattati, precari,

disoccupati; ci hanno costretto a rifugiarci sul tetto per difendere il

nostro spazio.

Ci hanno detto che era solo una perquisizione, ma il modo di agire era

quello di uno sgombero ben organizzato. Non ci sono riusciti e per

ritorsione hanno portato via 5 occupanti. Hanno sfondato le porte della

varie stanze spaventando anche i bambini che sono stati perfino costretti a

saltare il primo giorno di scuola.

Proseguono così il gioco e gli interessi dei consiglieri del Pdl come Luca

Gramazio, Augusto Santori, Luca Malcotti e dei palazzinari romani, in

primis Gaetano Caltagirone e Domenico Bonifici che usano l’arma della

diffamazione mezzo stampa, attraverso “Il Messaggero” e “Il Tempo”

per colpire al fianco un movimento che fa paura a questa classe politica

incapace di risolvere problemi come la casa, il lavoro, la precarietà, il

reddito, e che teme che queste questioni mobilitino lotte generalizzate.

Non abbiamo nulla da nascondere.

Le diffamazioni diffuse da sedicenti giornalisti, che qui non sono mai

venuti a fare un’inchiesta, non ci hanno fatto recedere dalla nostra lotta

perché questa nasce dalla necessità di abitare in una casa e dal

desiderio di un diverso convivere, di riprenderci la vita e non

sopravvivere.

Per questo, in questi due anni di occupazione, abbiamo recuperato uno

spazio pubblico abbandonato al degrado da ben 30 anni, riaprendolo a tutto

il quartiere. E’ così che ci siamo guadagnati la solidarietà degli

abitanti, molti dei quali, oggi sotto sfratto, si sono conquistati, anni fa

e con la lotta, la loro casa.

Gabriele, Francesca, Simone, Sandro e Sandrone devono essere immediatamente

rimessi in libertà, perché l’unica colpa che hanno è quella di essere

lavoratori precari e non potersi permettere di acquistare una casa.

In particolare chiediamo con forza la liberazione di Sandrone, attualmente

recluso presso il centro clinico di Regina Coeli che proprio ieri e’ stato

medicato d’urgenza. Affetto da un tumore per il quale e’ in attesa di un

terzo intervento chirurgico al San Camillo, dovrebbe ricevere a breve

notizie sulla data dell’operazione ma il sequestro del suo cellulare ne

rende difficile, se non impossibile, la reperibilità.

Questi 5 compagni rischiano di dover passare ancora dei giorni privati

della loro libertà personale per un’inchiesta costruita senza nessun

fondamento concreto, tanto che le accuse più gravi sono già cadute così

come cadranno tutte le altre!

GIOVEDÌ 17 ALLE ORE 17.30 A PIAZZA DE ANDRÈ : ASSEMBLEA CITTADINA

VENERDÌ 18 ALLE ORE 17.30 A VIA DELL’IMPRUNETA 51:

CORTEO CITTADINO A MAGLIANA

Per adesioni:

occupa@inventati.org

Comitato d’occupazione 8 Marzo

Ora soluzione politica per i prigionieri politici in Perù…e non solo!

«Ora soluzione politica»

Intervista dal carcere del Callao, dove è sepolto vivo da quasi 20 anni, a Victor Polay, leader dell’Mrta, il Movimento rivoluzionario Túpac Amaru. «La nostra lotta era giusta e non è stata vana. Ma il tempo delle armi è finito: in Perú e in una America latina che va vista con speranza e ottimismo»

Sepolti vivi da molti anni per aver lottato contro una dittatura militare riconosciuta di recente colpevole di aver commesso crimini di stato e di lesa umanità: sono gli ex-guerriglieri peruviani del Mrta (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), gruppo non inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche dall’Unione europea che lo qualifica come «insorgente». Abbiamo intervistato, attraverso i suoi avvocati, il fondatore e leader del Mrta Víctor Polay. Che chiede una campagna internazionale per una soluzione politica.

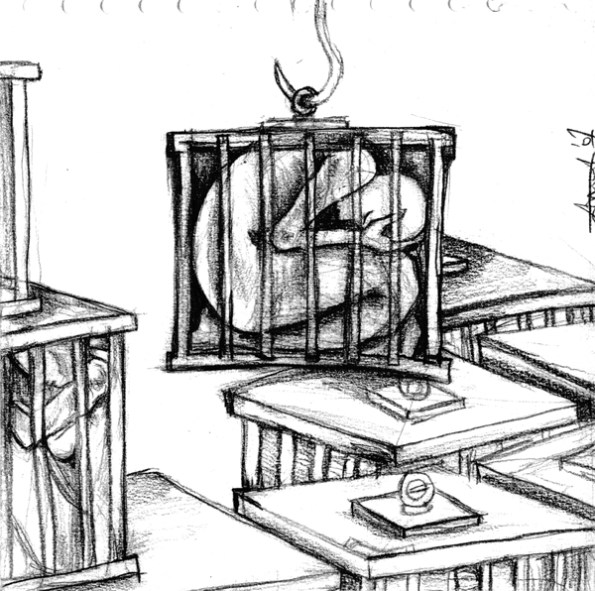

Era in corso una festa diplomatica quel 17 dicembre 1996 alla residenza di Lima dell’ambasciatore giapponese nel Perú dell’autocrate Alberto Fujimori (ancora enfant gâté degli Usa e dell’occidente), quando 14 guerriglieri del Mrta guidati da Néstor Cerpa Cartolini fecero irruzione prendendo in ostaggio i partecipanti, contro i quali non fu usato alcun tipo di violenza. Gli «emmeretisti» chiedevano la liberazione di 400 prigionieri politici del Movimento, da anni rinchiusi nelle carceri del paese. Al gelo dei 4.000 metri come a Yanamayo o in «celle tomba» come nella base navale del Callao, una specie di «la Guantanamo peruviana». Là erano già rinchiusi, fra i molti altri, il leader supremo di Sendero luminoso, il «presidente Gonzalo» (Abimael Guzman) e l’ideologo e capo politico-militare del Mrta Víctor Polay Campos.

Dopo quattro mesi, nel contesto di un’America latina allora immersa nei governi della destra neo-liberista, tutti i guerriglieri furono uccisi a sangue freddo in un blitz delle forze speciali peruviane. Era il 22 aprile 1997. Dodici anni fa. Un secolo fa. Molto è cambiato in America latina. In Perú non è così.

Nel 2003 la Commissione nazionale per la verità e la riconciliazione ha evidenziato che la guerriglia dei Tupac Amaru si differenziava da quella di Sendero luminoso «per metodi ed obiettivi», perché «rivendicava sempre le sue azioni, si asteneva dall’attaccare le popolazioni inermi, e in alcune occasioni aveva dato segnali di essere aperta a negoziati di pace». Il Mrta, ritenuto dalla stessa Commissione responsabile dell”1.8% delle morti e sparizioni di persona avvenute durante l’intero conflitto armato tra gli anni 1980 e 2000 (contro il 54% causato da Sendero luminoso e il 37% dalle forze armate), ha combattuto contro due dei governi più controversi della storia del paese.

Victor Polay, ora cinquantottenne, ha ormai trascorso in carcere quasi venti anni della sua vita. Si trova nella prigione militare del Callao dal 1993. Dapprima condannato all’ergastolo da un tribunale di giudici «senza volto» (incappucciati per evitare le ritorsioni e poter comminare condanne a mano libera), la sentenza fu poi annullata per la pressione delle organizzazioni internazionali per i diritti umani. Ma un nuovo processo «regolare» nel 2006 lo ha condannato a 32 anni, poi aumentati a 35 anni dalla Corte suprema nel 2008. Anche al resto dei vertici del Mrta sono state aumentate le pene. Per quasi un decennio ha vissuto in condizioni che la Croce rossa internazionale definì «inumane»; secondo la denuncia fatta da sua moglie alla Commissione interamericana dei diritti umani, fu tenuto prima in gelide celle andine dove la temperatura scendeva a zero gradi senza abbigliamento adeguato, poi in celle sotterranee con luce artificiale per 23 ore e mezza al giorno, fra torture e minacce.

Victor Polay ha affidato ai suoi due avvocati le risposte alle nostre domande. Un modo per rompere il silenzio che circonda la sua vicenda e quella dei suoi compagni. E per lanciare quanto meno una campagna, in Perû a America latina, per il trasferimento di Polay e degli altri in un carcere civile.  Di recente l’Unione europea ha rifiutato la richiesta da parte del governo peruviano di inserire il Mrta nella lista delle organizzazioni terroristiche. E il 7 aprile scorso la Corte suprema di giustizia del Perú ha condannato Alberto Fujimori a 25 anni di carcere per aver commesso crimini di stato per violazioni dei diritti umani. Come legge queste due decisioni?

Di recente l’Unione europea ha rifiutato la richiesta da parte del governo peruviano di inserire il Mrta nella lista delle organizzazioni terroristiche. E il 7 aprile scorso la Corte suprema di giustizia del Perú ha condannato Alberto Fujimori a 25 anni di carcere per aver commesso crimini di stato per violazioni dei diritti umani. Come legge queste due decisioni?

Esistevano prove schiaccianti e inconfutabili della partecipazione di Fujimori a diversi crimini in cui furono uccisi civili inermi. Certo, è stato solo condannato per omicidio e non per terrorismo di stato come avrebbe dovuto essere. Comunque la Corte ha riconosciuto l’esistenza di una politica generale di guerra sucia, guerra sporca, che violava i diritti umani, organizzata e diretta dal governo ai suoi massimi livelli. Quanto all’Unione europea rispetto al Mrta, oggi mi sembra irrilevante come gli enti internazionali possano considerarlo perché esso non esiste più come organizzazione politico-militare. La destra del Perú grida allo scandalo perché l’Europa non ci ha inseriti fra le organizzazioni terroristiche. Si vuole denigrare per sempre chi ha osato prendere le armi contro un sistema ingiusto: temono che possa fare scuola.

E infatti la Corte suprema del Perú ha aumentato le condanne ai vertici del Mrta…

Esiste nel paese quello che chiamerei un «populismo penale»: far credere che la protesta o i conflitti sociali possano risolversi aumentando le pene. Non è certo un caso: fa parte dell’arsenale ideologico del neo-liberismo che utilizza a questo scopo la quasi totalità dei mezzi di informazione. Prima e durante il nostro processo sono apparse sui giornali valanghe di dichiarazioni, relazioni, articoli molto negativi contro di noi. I giudici devono aver temuto la condanna mediatica. Infliggere la pena massima di 35 anni risponde alla logica del vae victis!

Dopo la caduta di Fujimori, lei e gli altri detenuti politici avete visto un miglioramento delle condizioni carcerarie?

Si è gradualmente ridotto l’isolamento interno dei prigionieri. Oggi le porte delle celle si aprono alle 9 del mattino e si richiudono alle 20. Ma è mantenuto l’isolamento esterno: ad esempio le possibilità di visite sono limitatissime, sono permesse solo quelle dei familiari diretti. Io ricevo la visita di mia sorella; mia madre è in cattiva salute e mia moglie e i miei figli vivono in Francia come rifugiati. Inoltre trovandomi in un carcere militare ci sono restrizioni aggiuntive. Infine, mentre generalmente con il trascorrere degli anni vengono concessi benefici, il mio status carcerario è sempre lo stesso. Il mio mondo si riduce a mia sorella e ad altri tre prigionieri.

Alla luce della condanna di Fujimori, crede che il paese sia pronto per un’amnistia per i prigionieri politici come lei e i suoi compagni?

Nei quasi 200 anni di storia repubblicana le amnistie sono state un modo per arrivare alla riconciliazione dopo un conflitto armato interno. Accadde con i rivoluzionari apristi nel 1932 e nel 1948 e poi con i guerriglieri negli anni ’60. Oggi il problema è principalmente politico. C’è bisogno di una campagna molto forte affinché l’opinione pubblica nazionale e internazionale possa esercitare la pressione necessaria per una soluzione politica del conflitto. E’ giunto il momento di prospettare questo al paese perché sono sicuro che noi che fummo capaci di affidare le nostre vite a un ideale di giustizia, nelle condizioni attuali del Perú possiamo contribuire alla costruzione di una società più solidale e meno ingiusta, senza l’uso delle armi. Al paese non basta una democrazia formale, ha bisogno di una vera democrazia, economica, sociale e partecipativa. Centinaia di prigionieri dell’ex Mrta che hanno ottenuto la libertà si stanno rifacendo una vita, stanno risolvendo i loro problemi di sopravvivenza, studio, familiari ecc. Non è facile, dopo 10-15 anni di prigione. I reazionari li vorrebbero in ginocchio, e dimentichi del loro anelito di giustizia sociale. Ma questo è impossibile per chi ha affidato la propria vita a un ideale. E poi, nonostante tutte le campagne di demonizzazione contro di noi, il popolo conserva rispetto e affetto per chi ha combattuto con coerenza e non si è sottomesso alla dittatura.

E quanto alla reintegrazione degli ex Mrta nella vita politica del paese? Lei ha affermato davanti alla Comissione per la verità e riconciliazione che la lotta armata non è più la soluzione per risolvere i problemi del popolo.

Purtroppo molte delle cause che avevano provocato la nostra lotta armata sono tuttora presenti nel mio paese. La crescita economica non ha portato sviluppo sociale. Il modello neo-liberista basato sulla manodopera a basso prezzo, sullo sfruttamento delle materie prime e sull’export continua a rendere i ricchi più ricchi e perpetua l’esclusione delle maggioranze. Il compito odierno è formare una forza sociale e politica capace di sviluppare un programma di trasformazione. Oggi molti membri dell’ex Mrta, insieme a nuove generazioni di militanti, stanno organizzando il Movimiento Patria Libre, che intende partecipare alla lotta politica e alle prossime elezioni nel 2011. Chiedo solo che non siano perseguitati come sta succedendo: le libertà democratiche non possono essere a geometria variabile. La democrazia è per tutte e tutti.

Dal Callao, che speranze ripone nel processo in corso in America latina, dove paesi come Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba propongono un altro modello di organizzazione sociale, di giustizia ecologica interna e internazionale, un modello dove gli ideali e le conoscenze indigene sono essenziali?

Governi come quelli citati stanno dimostrando che un altro mondo è possibile insieme ai lavoratori delle campagne e delle città, alle donne, ai popoli indigeni, alle minoranze, agli ambientalisti, ai dimenticati. Sono un punto di riferimento di un movimento che avanza impetuosamente alla conquista dei diritti storici.

Con l’occupazione dell’ambasciata giapponese oltre dieci anni fa il Mrta cercò di parlare al mondo. Nessuno ascoltò. Ora sarebbe diverso? E quale sarebbe il messaggio?

La condanna penale di Fujimori ha dimostrato che la guerriglia del Mrta era giusta. Oggi darei un messaggio di ottimismo e speranza perché gli anni peggiori della repressione sono passati. Retrospettivamente, gli anni della lotta dei nostri popoli, degli uomini e delle donne per la liberazione non sembrano passati invano. I loro sogni vivono in nuove braccia che si stanno alzando in America latina e anche in Perú.

di Marinella Correggia e Annalisa Melandri , Il Manifesto 10 settembre 2009

Alle donne argentine, e ai loro bimbi nati in cattività…

“Arrivarono alle 3 del mattino. Aprii la porta, tentai di accendere la luce. Mi colpirono. Erano incappucciati. Mi caricarono su un’auto, scalza e bendata. Mi portarono al “Famaillà”, un centro di detenzione clandestino. Mi legarono le mani dietro la schiena e mi buttarono per terra. Ero incinta di quattro mesi. Poi vennero a prendermi per interrogarmi. Mi torturarono. Impazzivo all’idea di perdere il bambino. Provavo odio e un senso di impotenza, avrei voluto urlargli lo schifo che sentivo per loro, ma non potevo. Dopo una settimana mi trasferirono in un altro campo di concentramento, il “Fronteirita”. Lì continuarono a torturarmi. Mi picchiavano soprattutto sul ventre, volevano a tutti i costi farmi perdere il bambino. Stavo malissimo, non facevano che minacciare di uccidermi, mi umiliavano. Giorno e notte sentivo i lamenti di altre persone sotto tortura. Al sesto mese di gravidanza fui trasferita al carcere di Villa Urquiza. Quando venne il momento del parto, non mi portarono in maternità: mio figlio nacque in cella grazie all’aiuto di alcune compagne. Inés recise il cordone ombelicale con un paio di forbici arrugginite. Appena iniziarono le doglie, implorai che per favore mi portassero in maternità. Ma niente. Venne la levatrice e mi fece un’iniezione per addormentarmi. Se non fosse stato per le compagne che lo estrassero a forza, mio figlio sarebbe morto soffocato. Questione di qualche minuto.” HORTENSIA

“Arrivarono alle 3 del mattino. Aprii la porta, tentai di accendere la luce. Mi colpirono. Erano incappucciati. Mi caricarono su un’auto, scalza e bendata. Mi portarono al “Famaillà”, un centro di detenzione clandestino. Mi legarono le mani dietro la schiena e mi buttarono per terra. Ero incinta di quattro mesi. Poi vennero a prendermi per interrogarmi. Mi torturarono. Impazzivo all’idea di perdere il bambino. Provavo odio e un senso di impotenza, avrei voluto urlargli lo schifo che sentivo per loro, ma non potevo. Dopo una settimana mi trasferirono in un altro campo di concentramento, il “Fronteirita”. Lì continuarono a torturarmi. Mi picchiavano soprattutto sul ventre, volevano a tutti i costi farmi perdere il bambino. Stavo malissimo, non facevano che minacciare di uccidermi, mi umiliavano. Giorno e notte sentivo i lamenti di altre persone sotto tortura. Al sesto mese di gravidanza fui trasferita al carcere di Villa Urquiza. Quando venne il momento del parto, non mi portarono in maternità: mio figlio nacque in cella grazie all’aiuto di alcune compagne. Inés recise il cordone ombelicale con un paio di forbici arrugginite. Appena iniziarono le doglie, implorai che per favore mi portassero in maternità. Ma niente. Venne la levatrice e mi fece un’iniezione per addormentarmi. Se non fosse stato per le compagne che lo estrassero a forza, mio figlio sarebbe morto soffocato. Questione di qualche minuto.” HORTENSIA

QUESTE RIGHE agghiaccianti sono tratte da un libro MEMORIA DEL BUIO estremamente interessante, malgrado la sua lettura sia difficile per il dolore e la rabbia che si prova, riga dopo riga. E’ un libro documento, un racconto corale di 112 donne argentine che hanno vissuto insieme l’esperienza della prigionia nelle carceri argentine durante la dittatura, fra il 1974 e il 1983.

Poche ore alla sentenza Battisti

Si è aperto poche ore fa il dibattimento sul caso Cesare Battisti a Brasilia, di fronte al Supremo Tribunale del Brasile (STF) che dee pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Italia contro la concessione dell’asilo politico all’ex militante dei PAC (proletari armati per il comunismo) per cui è stata invece chiesta l’estradizione. Cesare non è presente in aula, al contrario di un rappresentante del ministero di Grazia e Giustizia italiano, Italo Ormanni e l’ambasciatore italiano a Brasilia Gherardo La Francesca.

Si è aperto poche ore fa il dibattimento sul caso Cesare Battisti a Brasilia, di fronte al Supremo Tribunale del Brasile (STF) che dee pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Italia contro la concessione dell’asilo politico all’ex militante dei PAC (proletari armati per il comunismo) per cui è stata invece chiesta l’estradizione. Cesare non è presente in aula, al contrario di un rappresentante del ministero di Grazia e Giustizia italiano, Italo Ormanni e l’ambasciatore italiano a Brasilia Gherardo La Francesca.

Il ministro della giustizia Tarso Gendro ha ribadito questa mattina la sua posizione a riguardo, augurandosi che sia mantenuta la giurisprudenza in vigore, sulla quale lui aveva basato la concessione dell’asilo politico.

Cosa che ci auguriamo tutti… anche il Procuratore generale del Brasile, Roberto Gurgel, ha affermato che la decisione del ministro della Giustizia Genro di concedere l’asilo politico a Battisti «è fondata sulla Costituzione, le leggi e i trattati internazionali».

IN BOCCA AL LUPO!

Lettera dal lager di Ponte Galeria…

«Quando sono entrato qui mi hanno detto che dovevo stare tranquillo, che qui ero libero… Ho visto la Croce Rossa e mi sono detto: “meno male, almeno non vedo la polizia intorno”. Invece mi sono sbagliato tanto, mi sono sbagliato tanto a pensare così…

La Croce Rossa mi ha dato un paio di ciabatte, un paio di lenzuola di carta di quelle che si usano sui treni, quelle usa e getta. Mi ha aperto un cancello e… lunghe sbarre, lunghe sbarre alte quattro metri. Tutto a sbarre. Avete presente gli zoo, come sono divisi gli animali? Una gabbia sono negri, una gabbia sono arabi, una gabbia sono del Bangladesh, una gabbia sono indiani, una gabbia sono europei… Da lontano ho visto i militari, e come girano intorno coi mezzi che usano lì in Afghanistan – armati! Subito mi sono reso conto che mi hanno detto una bugia, che non ero libero io: una persona chiusa in una gabbia 16 per 20 non può essere libera, non può essere libera!

Qui non c’è la vita, non si può vivere così: ci danno il vitto solo per tenerci in vita. Sapete come ci sentiamo, sapete come ci sentiamo noi? Persone sequestrate! Una cosa è sentirla – vedete, mi viene la pelle d’oca – e un’altra cosa è trovarsi solo cinque minuti in una gabbia… e no, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi… E intorno a noi girono militari che sono tornati dall’Afghanistan. Vigili urbani, Polizia, Finanza, Carabinieri, Polizia stradale, militari… tutte le divise abbiamo qua. E in più abbiamo la Croce Rossa: per me il nome della Croce Rossa è infangato, infamato!, perché sotto le divise della Croce Rossa si nascondono gli ex militari. E questo lo posso confermare davanti a tutti, anche davanti al Presidente della Repubblica.

Qui non c’è la vita, non si può vivere così: ci danno il vitto solo per tenerci in vita. Sapete come ci sentiamo, sapete come ci sentiamo noi? Persone sequestrate! Una cosa è sentirla – vedete, mi viene la pelle d’oca – e un’altra cosa è trovarsi solo cinque minuti in una gabbia… e no, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi… E intorno a noi girono militari che sono tornati dall’Afghanistan. Vigili urbani, Polizia, Finanza, Carabinieri, Polizia stradale, militari… tutte le divise abbiamo qua. E in più abbiamo la Croce Rossa: per me il nome della Croce Rossa è infangato, infamato!, perché sotto le divise della Croce Rossa si nascondono gli ex militari. E questo lo posso confermare davanti a tutti, anche davanti al Presidente della Repubblica.

Qui non è come fosse Guantanamo: è Guantanamo. È Guantanamo. È Guantanamo del signor Berlusconi, del signor Bossi, del signor Maroni, del signor Fini, del signor Casini e del signor Calderoli. Noi vogliamo che nostra voce si senta da qua a tutto il mondo come si è sentita per Guantanamo.Trasmettetela e ve ne saremo molto grati: le nostre sofferenze qua non si possono descrivere. Non si possono descrivere, non si possono descrivere…» Ponte Galeria, Roma, 30 agosto 2009

La teoria e la pratica della “detenzione amministrativa” in undici minuti di intervista: QUI

(Sono giornate agitate, queste, a Ponte Galeria. Aumenta la sofferenza ed aumenta la voglia di urlare. Un recluso oggi si è sentito male ed è stato portato via, un altro ha inghiottito due pile e non l’hanno portato in ospedale perché avevano paura che scappasse. Tra l’urlo e la lotta, forse, ancora qualche giorno.)

macerie @ Agosto 31, 2009

Si scioglie il planton Molino de Flores

All’Altra Campagna

Alle organizzazioni, ai popoli, ai collettivi e alle individualita’.

Compagne, compagni.

Come tutt* sapete, a partire dalla repressione del 3 e 4 maggio 2006 a Texcoco ed Atenco da parte dei tre livelli di governo rappresentati dai tre principali partiti politici (PRI, PAN, PRD) contro gli uomini e le donne che lottavano per il proprio diritto al lavoro e contro le organizzazioni solidali, l’Altra Campagna ha intrapreso una serie di azioni e mobilitazioni in varie citta’ del Messico e del mondo per esigire la liberta’ di tutt* i/le prigionier*.

Una di queste azioni e’ stata quella di stabilirci in pianta stabile di fronte alle porte del penitenziario dove si trovavano imprigionati i/le nostr* compagn*, prima a Santiaguito e a partire dal maggio 2007 a Molino de Flores, assumendoci in questo modo la priorita’ di accompagnarli politicamente.

Questo e’ stato un modo di esigere la loro liberta’, e di dargli, nella misura possibile, inizialmente appoggio economico e successivamente, per alcuni prigionieri, del materiale per lavorare; e in maniera costante appoggio materiale (beni di prima necessita’, schede telefoniche), cosi’ come il sostegno alla lotta giuridica dei compagni del Collettivo Avvocati Zapatisti.

Allo stesso tempo come movimento, organizzazioni, collettivi, villaggi, popoli ed individualita’ ci siamo assunti questa responsabilita’ aderendo alla Sesta Dichiarazione della Selva Lacandona, mano nella mano in una lotta grande ed ardua quale e’ quella di cambiare la realta’, trasformare le nostre vite e costruire un mondo che sia nostro, di tutti/e.

Crediamo che sia importante non dimenticare nessuno di questi due aspetti, e che uno non faccia dimenticare l’altro, perche’ i signori del potere e del denaro cercano distruggerci con le carceri, riempiendoci di paura ed togliendoci la memoria, strozzando le idee e le lotte.

E’ proprio qui che si da l’importanza di non permettere che il carcere divori i/le nostr* compagn*, sapendo che fuori delle sue mura ci siamo noi stess*, in lotta per la liberta’ dei/lle prigionier* e dei popoli.

Durante il processo di lotta, vari/e compagn* hanno ottenuto la liberta’, principalmente i militanti dell’Altra Campagna, e sono rimasti rinchiusi a Molino de Flores i compagni non interni al movimento.

Di conseguenza il Planton ha discusso e deciso di continuare con la sua azione, dato che questa è una lotta per la liberta’ di tutti i nostri compagni e pensiamo che tutte le persone arrestate quel giorno siano tali, perche’ arrestati per una azione politica e catturati durante la repressione contro il nostro movimento.

Con il tempo pero’ ci siamo resi conto che uno dei nostri principali errori e’ stato quello di non aver cercato di concretizzare una relazione politica con i compagni non militanti, errore a cui abbiamo cercato di rimediare provando a tessere tale relazione. Questa relazione risultava vitale, dato che senza di essa il Planton perde molto del proprio senso d’essere. Dobbiamo riconoscere che in questo cammino abbiamo commesso molti errori, e questo ha provocato irregolarita’ nella relazione con i compagni prigionieri, ma nonostante cio’ abbiamo sempre cercato di mantenerla viva senza cadere nella trappola concettuale di considerarli “povere vittime della repressione”, ma trattandoli sempre come compagni con cui si puo’ essere o meno d’accordo, senza promettergli piu’ di quello che era nelle nostre possibilita’, senza sopravvalutarli o sottostimarli, cercando di non imporgli le nostre posizioni e richiedendo da parte loro lo stesso atteggiamento nei nostri confronti.

Questa relazione non è stata intrapresa con tutti i prigionieri, piuttosto con quelli che erano interessati a farlo.

Questa relazione non è stata intrapresa con tutti i prigionieri, piuttosto con quelli che erano interessati a farlo.

Abbiamo continuato a riflettere sul lavoro politico del Planton e sappiamo che sono stati vari gli errori commessi, tuttavia c’è qualcosa di cui siamo sicuri che non sia stato un errore: abbiamo tenuto fede agli impegni presi al nostro meglio, agendo in modo etico secondo le nostre idee e principi politici anche se per molt* questo possa sembrare un errore.

In questo percorso sono stati parecchi i problemi riscontrati e i disaccordi dati dalle posizioni e concezioni di lotta diverse nostre e dei prigionieri, perche’ sebbene rispettiamo le loro idee, difendiamo anche le nostre.

Questo pero’ non e’ mai stato un motivo che ha condizionato il nostro appoggio nei confronti di nessuno dei prigionieri, a prescindere con chi avesse relazioni e sempre senza imporre le nostri posizioni politiche e rispettando le sue.

Tuttavia, a causa di una serie di malintesi e differenze che si sono dati dal mese di aprile di quest’anno si e’ determinato un allentamento di questa relazione tra il presidio ed i prigionieri. Per questo ci siamo cominciati a interrogare sul senso della permanenza del presidio davanti al penitenziario dato che, come gia’ abbiamo menzionato, per noialtri/e e’ vitale avere, fosse anche solo un tentativo, una relazione politica con i prigionieri per i quali stiamo lottando.

Di fronte alle risposte che sono state date a una domanda specifica che abbiamo posto ( “Volete mantenere un rapporto con il presidio?” ) e’iniziata una riflessione da parte delle organizzazioni presenti al Planton come l’UNIOS, il FPFVI-UNOPII e la Commissione Sesta dell’EZLN, cosi’ come dei/delle compagn* che hanno attraversato questo spazio.

A partire da questo bilancio fatto separatamente è stata presa una decisione congiunta sul fatto che fosse giunto il momento di smobilitare il presidio e promuovere altri spazi di lotta per tutti/e i/le nostri/e prigionieri/e.

In tal senso si e’ deciso di smontare il Planton Molino de Flores il prossimo 30 agosto, senza che questo significhi l’abbandono della lotta per la liberta’ che abbiamo condotto con l’Altra Campagna nei vari stati del paese e nelle differenti citta’ del mondo.

Per piu’ di 3 anni ci siamo sostenuti fuori il carcere, prima a Santiaguito, poi a Molino de Flores, prendendoci l’impegno con l’Altra Campagna di non smettere di lottare per la liberta’ dei nostri compagni.

Il Planton non e’ stata l’azione di un gruppo di compagn*, ma un’azione condivisa realizzata da tutt* quell* che hanno partecipato con le loro differenti forme di solidarieta’: partecipando al presidio, inviando viveri, appoggiando le attivita’ di raccolta fondi per obiettivi specifici, promuovendo azioni per la liberta’ nei propri territori. Quest’azione è stata realizzata dall’Altra Campagna, non senza errori, non senza inciampare, pero’ siamo sicuri che questo camminare insieme ci abbia aiutato nella lotta e nel portarla a termine ogni volta in modo migliore.

Con l’annuncio in cui i compagni direttamente coinvolti nel mantenimento del Planton hanno deciso di terminare quest’azione, annunciamo anche la conclusione degli ultimi appelli e campagne economiche con cui si sono comprate le tele del presidio e si e’ sostenuto il lavoro legale degli avvocati nella realizzazione del ricorso contro la sentenza dei nove compagni prigionieri a Molino de Flores e del compagno Ignacio del Valle, detenuto nel carcere di massima sicurezza del Altiplano.

Riguardo ciò ricordiamo che si e’ deciso di sostenere il Collettivo Avvocati Zapatisti (CAZ), come sempre abbiamo fatto, essendo il loro lavoro realizzato in solidarietà e senza lucro: al CAZ abbiamo consegnato un contributo economico affinche’ intraprendano il ricorso per i 7 compagni che rappresentano.

Allo stesso modo si e’ deciso di appoggiare con la stessa somma gli altri due compagni che non sono difesi dal CAZ, consegnando il denaro direttamente alle rispettive famiglie; la stessa cifra e’ stata versata anche alla famiglia del compagno Ignacio del Valle per il suo ricorso.

Smantellando il presidio il 30 agosto di quest’anno smetteranno di apparire convocazioni e campagne a nostro nome, cosi’ come consideriamo conclusi i nostri impegni presi con i prigionieri in quanto Planton: a questi impegni cercheremo di dare seguito come Altra Campagna.

Compagn*, con queste parole oltre che informarvi della decisone di smontare questo spazio che abbiamo mantenuto per tutto questo tempo, vogliamo invitarvi a continuare la lotta per tutt* i/le nostr* prigionier*, a costruire e rafforzare spazi e sforzi diretti a questa lotta.

Abbiamo sempre creduto che la forma di ottenere la liberta’ dei compagni sia quella della mobilitazione, del lavoro nelle strade, nelle scuole, nei quartieri etc, e che il presidio in questo senso sia solo una delle tante azioni che si realizzano come Altra Campagna: la lotta va molto oltre l’esistenza del Planton stesso, e’ un arduo lavoro che come militanti ci e’ toccato, quello di non smettere di lottare per la liberta’ dei prigionieri, senza dimenticare le lotte di ognun@.

Abbiamo sempre creduto che la forma di ottenere la liberta’ dei compagni sia quella della mobilitazione, del lavoro nelle strade, nelle scuole, nei quartieri etc, e che il presidio in questo senso sia solo una delle tante azioni che si realizzano come Altra Campagna: la lotta va molto oltre l’esistenza del Planton stesso, e’ un arduo lavoro che come militanti ci e’ toccato, quello di non smettere di lottare per la liberta’ dei prigionieri, senza dimenticare le lotte di ognun@.

A riguardo sentiamo il bisogno di costruire spazi di lotta per la liberta’ dei/lle nostri/e prigionieri/e, non solo per i giorni del 3 e 4 maggio 2006, ma per tutt* i/le compagn* detenut* nei diversi luoghi del paese: i compagni incarcerati in Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz, stato del Mexico, in ogni angolo di questa terra. Spazi che non permettano l’oblio, dove ci organizziamo nei distinti luoghi per continuare la lotta per i/le nostr* compagn*.

Sappiamo che esistono sforzi diretti a questo fine, compagn* che hanno intrapreso queste lotte; la necessita’ di intrecciarle e’ costante, per cui, stiamo tentando di costruire uno spazio che le accolga, cercando di costruirlo allargato, dentro i parametri della Sesta Dichiarazione della Selva Lacandona e dell’Altra Campagna, coordinandoci per portare a termine azioni ed attivita’ per la liberazione dei/lle nsotr* prigionier*, cosi’ come per creare e rafforzare dinamiche antirepressive.

E’ per questo che stiamo convocando gli/le aderenti alla Sesta e all’Altra Campagna a una serie di riunioni dalla fine delmese scorso che si stanno realizzando nel locale di UNIOS (Dr Carmona y Valle #32, a un isolato dal metro Cuahutemoc) e che continueremo a realizzare sperando che ogni volta siano sempre di piu’ i/le compagn* che vogliano costruire insieme questo sforzo che ci portera’ a proseguire la lotta per la liberta’ di tutt* i/le nostr* prigionier*.

Compagn*: a tutti quelli che ci hanno accompagnato per tutto questo tempo, sia da vicino che da lontano, rompendo le distanze con la solidarieta’, a tutti quelli che ci hanno accompagnato in quest’azione in un modo o nell’altro, non ci resta altro che ringraziarvi e dirvi che e’ stato un piacere enorme ed un onore avervi con noi, condividendo quest’iniziativa.

A coloro che non sono mai potuti venire vogliamo dire che nonostante le distanze la solidarieta’ ci unisce, facendoci sentire vicini e rompendo le leggi della fisica, lottando, costruendo e sognando, e che la distanza non e’ una barriera quando esiste la solidarieta’. A quelli che ci hanno sostenuto in uno e mille modi, sappiate che la vostra solidarieta’ e’ stata per noi una presenza e che e’ stata usata come di dovere.

Sappiate, compagn*, che ci sentiamo soddisfatt* di questa azione, di voi, di noi, e che gli errori che abbiamo commesso ci aiuteranno a camminare e lottare fino ad ottenere la liberta’ dei/lle nostr* compagn*, ed ad ottenere la trasformazione del mondo.

Sappiamo e facciamo nostre le decisioni, gli errori e le soluzioni. Li facciamo nostri perche’ sono il risultato delle nostre decisioni e posizioni, che magari a molti non sono piaciute. Sappiamo che ci hanno criticato e che continueranno a farlo; a quelli che l’hanno fatto da compagn* diciamo che la loro parola e’ stata ricevuta come un abbraccio.

Allo stesso tempo vi invitiamo a partecipare al Planton Molino de Flores il giorno 29 agosto dalla mattina, visto che realizzeremo un evento politico e culturale sulla lotta del Planton, a partire dalle 11 am, cosi’ come parte dell’inizio di queste attivita’ e questa campagna per i/le nostr* compagn*; allo stesso tempo vi invitiamo lo stesso giorno a cominciare a smontare il presidio fino al 30 agosto.

Planton Molino de Flores

Per la liberta’ dei/lle prigionier* politic*!

Stop alla persecuzione delle Comunita’ Autonome Zapatiste!

Prima di tutto… i/le nostr* prigionier*!

Tradotto da Nodo Solidale

Indulto e crollo della recidiva: una lezione che non piace a Marco Travaglio

Oggi a pagina 6 di liberazione Paolo Persichetti fa un riassunto ottimo e velenoso sulla rivolta che sta infiammando ( in tutti i sensi ) la maggior parte delle carceri italiane, sovraffollate, indecenti, lontane dall’immaginario della vivibilità.

Oggi a pagina 6 di liberazione Paolo Persichetti fa un riassunto ottimo e velenoso sulla rivolta che sta infiammando ( in tutti i sensi ) la maggior parte delle carceri italiane, sovraffollate, indecenti, lontane dall’immaginario della vivibilità.

Ieri un suicidio, diversi incendi appiccati da detenuti stremati dalle condizione di vita imposte, un detenuto che si è cucito le labbra per ottenere una cosa che gli spettava per legge, l’acqua che manca al Don Bosco di Pisa … insomma: i gironi danteschi all’ordine del giorno.

Non pubblico interamente l’articolo con l’elenco del bollettino di guerra perchè proverò a fare una panoramica un po’ più tardi…

metto però, ASSOLUTAMENTE, l’ultima parte dell’articolo, perché focalizza la sua attenzione su uno dei personaggi che più disprezzo nel panorama italiano, della destra italiana: Marco Travaglio, qui giustamente soprannominato Don Manetta.

E’ un commento, breve perché sarebbe uno spreco allungarlo, delle righe apparse sull’Espresso a firma di questo questurino mancato che commentavano -ancora!- l’indulto.

Lascio le parole alla firma dell’articolo…buona lettura 😉

Ci mancava proprio lui, don Manetta. La calura ci aveva liberato per un po’ dalle sue requisitorie.

Marco Travaglio è tornato a prendersela con l’indulto. Sull’Espresso (20 agosto) definisce un «presunto ragionamento portentoso» l’analisi dei dati della ricerca di Giovanni Torrente, dell’università di Torino, che hanno dimostrato come indulto, benefici e misure alternative, abbiano abbattuto la recidiva delittuosa. Insomma fatto calare i reati. Una cocente sconfitta per i giustizialisti della sua risma.

A Travaglio i numeri non piacciono. Li preferisce solo se declinati in anni di galera, altrimenti adora le parole, ma solo dei pentiti, soprattutto se de relato. È uno da buco della serratura che si trastulla con le intercettazioni telefoniche. Per il pubblico ministero d’Italia, se la recidiva è crollata è solo perché i furfanti non sono stati ancora presi. Aspettate e vedrete, dice. Un vero puzzone, uno di quelli che pur di non starci è disposto a fare carte false.

Caro dottor Manetta a essere calati sono i fatti-reato. Se ci sono meno denunce vuole dire che ci sono stati meno delitti, non meno persone arrestate. Anzi quelle aumentano per effetto di leggi che puniscono l’uso di droghe e la migrazione clandestina. Così le carceri scoppiano.

Ci sono due cose che Travaglio non capirà mai: la prima è che solo a metà degli anni 70 l’Italia tocca il suo minimo storico di detenuti. Quando la gente ha una speranza e lotta, non ruba. La seconda è che la pensa come Martelli e Craxi, che per primi introdussero la politica della tolleranza zero.

Nelle carceri è rivolta: “Amnistia”!

Dopo la prigione di Lucca, fuochi e tumulti al Bassone di Como e Solliciano

Paolo Persichetti, Liberazione 19 agosto 2009

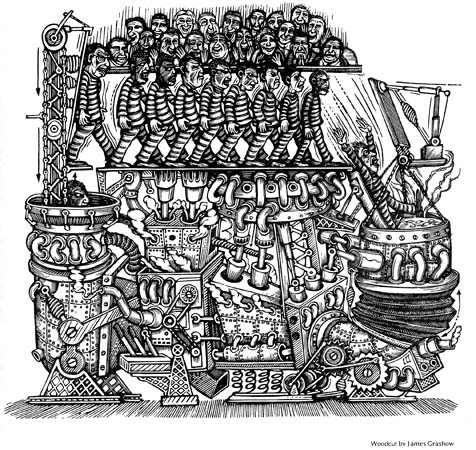

Al calar della sera si sono accesi i primi bagliori di rivolta. È successo lunedì scorso, nemmeno 24 ore dopo la più grande visita parlamentare mai avvenuta nelle carceri italiane dal dopoguerra. Prima nella casa circondariale Bassone di Como, poi in quella di Sollicciano a Firenze. Ieri è stato il turno di Capanne, il penitenziario di Perugia. È allarme generale ma non una sorpresa: «Da giorni, settimane, mesi ripetiamo che la situazione penitenziaria del Paese, a causa del costante sovraffollamento, è ogni giorno sempre più critica», ha ribadito in un comunicato il segretario del Sappe, una delle maggiori sigle sindacali della polizia penitenziaria. L’incendio scoppiato all’interno di una cella del carcere di Capanne ha richiesto l’intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ad appiccare le fiamme sarebbero stati alcuni detenuti. A quanto pare l’episodio sarebbe circoscritto, a differenza di quanto è invece accaduto a Sollicciano tra le 23 e l’una di notte di lunedì. La battitura delle inferiate, programmata dai detenuti per dare voce alla protesta contro il sovraffollamento e rivendicare l’amnistia, si è rapidamente trasformata in una mezza sommossa.

Per far sentire oltre le mura il respiro affannato di chi è rinchiuso, l’impasto di sudore e afa, le brande infuocate, l’aria densa e immobile che affoga gli spazzi stracolmi delle celle, i detenuti hanno deciso la protesta del rumore, una delle più classiche e antiche manifestazioni che danno voce al mondo dei rinchiusi. Una battitura ritmica delle inferiate realizzata con pentole, coperchi, bombolette del gas vuote, sgabelli e quant’altro si può percuotere contro le sbarre delle finestre o i blindati. Il tutto accompagnato da urla, fischi, slogan in favore dell’amnistia e dell’indulto. Presi dall’adrenalina altri hanno, invece, cominciato a dare fuoco a tutto quello che si poteva incendiare: giornali, lenzuola, stracci da mostrare alla città. No, non c’era nessun piano, nessun complotto in una situazione dove spesso manca la stessa grammatica per organizzare una protesta. Solo disperazione, tanta rabbia che esplode e accende gli animi. Provate voi a stare accatastati in quel modo, in pochi metri quadrati anche solo per qualche giorno. 950 persone rinchiuse in una struttura che ha una capienza massima di 400. In quelle stanze non circola aria ma grisù. Basta un nulla che prende fuoco. Lo sanno gli agenti di custodia, e lo dicono ormai da diverso tempo. Lo sanno i direttori degli Istituti, lo sanno i dirigenti del Dap.

Lo sa il ministro Alfano. Lo sanno tutti. E sanno anche qual’è l’unica soluzione. Ma fino ad oggi hanno deciso di fare finta di nulla accampando un piano carceri che, anche se solo riuscisse a decollare in parte dopo i tanti rinvii, non risolverebbe nulla se non gonfiare i portafogli di quegli imprenditori che avranno gli appalti. A Sollicciano lunedì sera la tensione è salita alle stelle. Le cronache raccontano l’attivazione di un immediato piano sicurezza. La casa circondariale è stata subito circondata da gazzelle del nucleo radiomobile dei carabinieri e da agenti delle volanti. Altri rinforzi sono arrivati dal reparto mobile della polizia. Attorno al carcere è stato costituito un fitto cordone di sicurezza, neanche avessero dovuto fare fronte a una guerra civile. Ma forse è un po’ a questa idea che i governanti vogliono prepararci. Già ad ogni crocicchio e semaforo di strada si vedono mimetiche dell’esercito armate di tutto punto. Nell’immediato dopoguerra alcune rivolte esplose in diverse carceri sovraffollate come oggi vennero sedate a colpi di cannone. Ci fu un massacro.

Stiamo attenti, dunque. Per fortuna l’altra sera la situazione si è placata nel giro di alcune ore, la polizia penitenziaria è entrata sezione dopo sezione per spegnere i focolai d’incendio. La protesta è di nuovo ripresa alle 10 e 30 del mattino successivo con una nuova battitura. Il garante per i detenuti Franco Corleone dopo un sopralluogo ha spiegato che le proteste nascono da una somma di carenze, diffuse un po’ ovunque nei penitenziari della penisola, aggravate dall’affollamento: la riduzione dei colloqui con familiari e delle ore di passeggio causa ferie del personale di custodia, la mancanza di docce, l’impossibilità di avere visite mediche rapide, sommata alla mancanza di spazi, l’impossibilità di lavorare o svolgere attività, la sordità delle magistrature di sorveglianza che negano i benefici penitenziari. Non stupisce allora se anche a Como, una delle strutture penitenziarie più degradate d’Italia, la protesta è durata tre giorni. Dalla battitura iniziale e lo sciopero della fame intrapreso da alcuni, si è passati nei giorni successivi all’esplosione delle bombolette di gas in dotazione per i fornellini da cucina fino alla rottura dei neon delle celle col tentativo di provocare cortocircuiti, almeno secondo quanto riferito da un esponente della Uil penitenziaria.

Angelo Urso, in una nota ha ricordato come nel carcere di Como «in questi anni non sono mai stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Pertanto la fatiscenza e l’insalubrità dei locali non può che aggravare la condizioni detentive». Qualcosa di simile era già accaduto nella prigione di Lucca nei primi giorni di agosto. Anche lì, una protesta dimostrativa si era trasformata in un piccolo tumulto con il lancio di bombolette e focolai d’incendio nelle sezioni. Insomma si assiste ad una fisiologica tendenza all’inasprimento delle forme di lotta conseguenza dell’esasperazione suscitata dalle condizioni d’invivibilità. Nonostante questi ripetuti segnali e i continui appelli lanciati da tutti gli operatori del settore, dal cielo della politica non vengono risposte. Il governo è in vacanza, come i vertici del Dap e del ministero. Intervistato dal Gr della Rai, Ionta ha ribadito le virtù del suo piano straordinario d’edilizia carceraria, senza però indicare date precise sulla sua presentazione. Un’incertezza dietro la quale si nasconde l’assenza di copertura finanziaria e una sostanziale mancanza di credibilità. L’opposizione dovrebbe mobilitarsi con una grande iniziativa politica per impedire che nelle carceri avvengano tragedie. È ora di riaprire la vertenza sull’amnistia

Per ascoltare la battitura dei detenuti del carcere di Sollicciano

L’Italia e le incarcerazioni facili: siamo da Guinness

Dal ‘45 a oggi 4 milioni e mezzo vittime di errori giudiziari. Meno della metà dei detenuti è in carcere per una condanna definitiva. Un terzo è in attesa del processo di primo grado processo

Paolo Persichetti

Liberazione 14 agosto 2009

Dal dopoguerra ad oggi sono circa quattro milioni e mezzo le persone vittime di “errori di giustizia”. All’interno di questa categoria piuttosto ampia rientrano (per una parcentuale molto bassa) gli errori giudiziari classici, quelli cioè che dopo una procedura di revisione del processo danno luogo al riconoscimento dell’errore e dell’ingiusta condanna; i casi di ingiusta detenzione cautelare; ci sono poi i casi di prescrizione ma soprattutto chi ha visto concludersi con un proscioglimento il procedimento penale aperto nei suoi confronti.

Il numero delle persone coinvolte in queste defaillances della giustizia è pari alla popolazione di un’intera regione. Solo dal 1980 al 1994 quasi un imputato su due è stato prosciolto, oltre un milione e mezzo di cittadini sui tre e mezzo passati davanti ad un giudice. E tra questi ben 313 mila sono finiti prosciolti con formula piena.

Si tratta di una cifra immensa che solleva quello che, a questo punto, è il vero “allarme sicurezza”: il cattivo funzionamento della Giustizia, dell’inchiesta e del processo penale.

Un vero paradosso, se è vero questi dati dimostrano come una delle maggiori fonti di rischio per la libertà viene proprio da quella magistratura che secondo la Costituzione dovrebbe, al contrario, tutelare e garantire la persona.

La casistica degli errori è immmensa, include casi di omonimia, distrazioni, perizie errate, errori di calcolo, ma sarebbe fuorviante restare a quelli che appaiono solo motivi di superficie. Le cause hanno ragioni sistemiche ben più profonde, legate alla funzione svolta dal corpo giudiziario in Italia, al peso delle ripetute emergenze, alla supplenza sistematica assunta dalla magistratura. Modificazioni di natura politica e sistemica a cui si aggiungono anche la tradizionali discriminazioni di natura classista.

In una intervista rilasciata alcuni anni fa, l’allora magistrato istruttore Ferdinando Imposimato metteva l’indice contro il carattere pressoché indiziario che caratterizza gran parte dei procedimenti penali. Avendo lui stesso praticato per decenni questo metodo d’indagine, l’ex giudice riusciva a descriverne molto bene la logica perversa: «troppo spesso – spiegava – le inchieste sono basate su fatti desunti dall’esistenza di altri fatti. In pratica il risultato di una deduzione logica. Terreno ideale per l’errore. Troppo spesso – aggiungeva – l’indizio altro non è che un sospetto tramutatosi troppo velocemente, e che a sua volta finisce ancora più rapidamente per trasformarsi in prova».

Eppure il senso comune, quello che i media raccontano orientando l’opinione pubblica, dicono l’esatto contrario. L’insicurezza, intesa come mera percezione, sensazione sociale, stato d’animo, è in costante aumento; come la convinzione, rilanciata dalla cronaca di questi ultimi giorni, che vi sia in giro troppo lassismo della legge, un dilagare d’impunità garantita e scarcerazioni facili.

Una dettagliata indagine dell’Eurispes, resa nota all’inizio dell’anno, racconta tuttavia una realtà ben diversa. Al 30 giugno 2008, dei 55.057 mila detenuti presenti nelle carceri italiane soltanto 23.243 stavano scontando una sentenza definitiva. Poco più di un terzo. Tutti gli altri, ovvero la maggioranza, erano in attesa di giudizio. Tra questi la quota più alta riguarda coloro che sono ancora in attesa del processo di primo grado, ben 15.961. Il numero di quelli che hanno interposto appello sono, invece, 9.115. I ricorrenti in cassazione 3.451.

Da allora la situazione non è mutata. Secondo gli ultimi rilievi del ministero della Giustizia, ad un anno di distanza, con una popolazione reclusa che è salita a 63.460(20 mila olre la soglia di capienza), i candannati in via definitiva sono 30.186, meno della metà. A questo dato va aggiunto un elemento ulteriore che mette in rilievo la condizione di discriminazione sociale vissuta dai detenuti stranieri, ormai 23.530.

Il 58,75% di questi è in custodia cautelare, mentre gli italiani in carcerazione preventiva sono invece il 43,77% del totale dei connazionali detenuti, ossia circa il 15% in meno degli stranieri. Un altro aspetto da sottolineare è che statisticamente quasi la metà dei detenuti in attesa di primo grado finiranno prosciolti o in prescrizione. Ciò vuol dire che per un’altissima porzione di popolazione penitenziaria la custodia cautelare è un passaggio inutile, oltre che dannoso.

Un altro aspetto da sottolineare è che statisticamente quasi la metà dei detenuti in attesa di primo grado finiranno prosciolti o in prescrizione. Ciò vuol dire che per un’altissima porzione di popolazione penitenziaria la custodia cautelare è un passaggio inutile, oltre che dannoso.

Quest’ultimo dato ribalta completamente l’opinione diffusa di una giustizia dalle “scarcerazioni facili”. Siamo, in realtà, il paese delle incarcerazioni fin troppo facili, dovute ad un sistema penale che nonostante la riforma del codice di procedura del 1989 vede tuttora presente un forte squilibrio in favore della pubblica accusa. Non è un caso se le regioni dove più alta è la percentuale di errore, e maggiore è l’impiego della custodia cautelare, siano quelle meridionali. La legislazione penale speciale applicata contro le forme di criminalità organizzata facendo leva sul reato associativo amplifica il carattere pregiudiziale delle inchieste. Ne consegue che la definizione della responsabilità personale diventa più incerta, mentre il livello di tutela delle garanzie giuridiche si abbassa paurosamente.

Una legge del 1988, contrastata duramente dalla magistratura, ha disciplinato la responsabilità civile dei giudici. Da allora è possibile avviare delle procedure di risarcimento per «ingiusta detenzione». Il legislatore ha affrontato, in modo tuttavia ancora molto insoddisfacente (il testo al momento esclude i ricorsi retroattivi), solo un aspetto del problema. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste una norma che indennizza “l’ingiusta imputazione”. Incorerre in un procedimento penale, anche quando non si somma all’ingiusta detenzione, risulta in ogni caso estremamente pregiudizievole e oneroso per la persona messa sotto accusa. Oltre al costo umano (morale, esistenziale e economico), gli errori giudiziari hanno un prezzo sociale e erariale importante per la stessa conunità.

Nel corso degli ultimi 5 anni lo Stato ha pagato circa 213 milioni di euro di risarcimento, la quasi totalità per ingiusta detenzione cautelare, molto meno per gli errori giudiziari. I giudici no, non pagano mai. Nel proteggere la loro autonomia, l’ordinamento arriva a tutelare anche le responsabilità più gravi, fino a farne la categoria più impunità in assoluto. Quella che si erge a giudizio degli altri, forte del fatto che non sarà mai giudicata. La commissione disciplinare del Csm altro non è che una commissione di colleghi magistrati. La madre di tutte le caste tutela bene se stessa. A fronte di un numero travolgente di errori, custodie cautelari ingiuste e immotivate, procedimenti penali finiti nel ridicolo di proscioglimenti pieni, sono rarissimi i casi di azioni disciplinari terminate con sanzioni punitive.

In genere la sanzione avviene attraverso una promozione di carriera con uno spostamento in altra sede. Le sanzioni sugli stipendi o i blocchi di carriera sono pressoché inesistenti.

Sprigionare la società, un libro di Alain Brossat

Alain Brossat, Scarcerare la società, Elèuthera 2003

Recensione di Paolo Persichetti , Hortus Musicus 2005

Versione francese

C’è un solo problema filosofico veramente serio, scriveva Camus: «il suicidio». Dal gennaio 2002 al luglio 2003 nelle carceri italiane si sono verificati 83  suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.

suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.

Nel sistema penitenziario, quelle che con un eufemismo sociologico vengono definite «nuove povertà» ammontano oramai a circa l’80% della popolazione reclusa. Che le prigioni fossero una purulenta sentina della società è stato scritto, detto e ribadito fino alla nausea. Un’ovvietà che suona come una vuota retorica dell’indignazione, non più udibile da chi vi è costretto a trascorrere periodi sempre più lunghi della propria esistenza. La durata della detenzione è aumentata del 50% negli ultimi quindici anni, il tasso di recidiva del 70%. L’area penale è esplosa nel corso del decennio Novanta, la popolazione carceraria è raddoppiata fino a superare le 57 mila unità, a cui vanno sommati quelli che usufruiscono delle misure alternative e scontano la loro pena nel cosiddetto «carcere diffuso» (arresti domiciliari, comunità terapeutiche, affidamento sociale in prova, semilibertà, lavoro esterno), per una somma complessiva che raggiunge le 100 mila persone, in un contesto che vede una media annua di 300 mila condanne penali.

Una parte della popolazione è predestinata a convivere con la reclusione. Guarda caso sempre la stessa: il 30% degli attuali rinchiusi sono stranieri, il 45% proviene dall’Italia meridionale. Il profilo classico è quello del giovane privo d’istruzione e con propensione alla tossicodipendenza. Chi viene dal Sud, non ha titoli di studio, appartiene ai ceti sociali più bassi. Chi arriva dai paesi d’emigrazione, vede aumentare, molto di più che nel passato, la probabilità di finire imprigionato. Il carcere rinvia ad uno degli aspetti più crudi della discriminazione di classe ed il richiamo alla legalità è la macchina ideologica che legittima e riproduce questa dominazione.

Nuove tecnologie della pena

Contrariamente a quanto sancito dall’art.27 della Costituzione, la pena non esercita alcuna funzione rieducativa. Mai auspicio è risultato più risibile. L’ambigua e rachitica normativa varata nei flebili anni dell’ammodernamento penitenziario di marca catto-comunista, la cosiddetta legge Gozzini, è di fatto disapplicata ed elusa. Quella riforma era viziata fin dalle origini da un’insanabile contraddizione interna, poiché l’apertura verso le nuove politiche penitenziarie, mirate al parziale reinserimento e alla ricostruzione sociale del sanzionato, seguì in parallelo il dispiegamento delle politiche differenziali dell’emergenza, trasfigurando il carcere in una sorta di commedia dantesca, dove l’inferno della differenziazione e della specialità sprofondava in gironi spettrali, all’infuori dei quali permanevano limbi, terre di nessuno, zone detentive che presagivano un possibile accesso negli Istituti purgatorio, dove la punizione s’alleviava lasciando intravedere la speranza di salire un domani in paradiso. Una scalata verso la redenzione, possibile solo dopo aver mostrato attiva cooperazione alla propria punizione, attraverso un dispositivo d’interiorizzazione della colpa che ha integrato alle tradizionali discipline di sorveglianza e controllo una nuova tecnologia fondata sull’adesione alla pena da parte del recluso. La politica carceraria non si è più accontentata di una puntigliosa presa in carico dei corpi (prehendere, prisio, prisum), ma ha scoperto «le virtù dell’uso mediatore della parola». Nel corso di alcuni incontri il detenuto è sollecitato a «fare il punto» sulla situazione, sull’evoluzione della percezione che ha dei suoi delitti e dei suoi crimini, sui suoi progetti per l’avvenire. Ad avvalersi di queste nuove strategie trattamentali sono stati quei reclusi in possesso di un maggiore capitale culturale, di una più alta perspicacia nell’uso della parola e di una superiore scaltrezza strategica, che consente loro di destreggiarsi con gli operatori trattamentali (educatori, psicologi, assistenti sociali) e il magistrato di sorveglianza, a scapito degli altri del tutto incapaci e abbandonati a se stessi, doppiamente discriminati da quegli handicap sociali e culturali che ne hanno facilitato prima l’ingresso in carcere e poi la reclusione perpetua, escludendoli una seconda volta con politiche trattamentali inaccessibili.

La successiva involuzione politica intervenuta nel corso del decennio Novanta ha reso questa critica ai balbettii del riformismo carcerario un lusso superfluo. Il sovraffollamento e le nuove politiche repressive hanno spolpato la Gozzini, introducendo nuove e sempre più articolate eccezioni, moltiplicando i «reati ostativi» (quelli inclusi nel 4 bis) per i quali le misure alternative, oltre ad essere ritardate, vengono rese praticamente impossibili. Gli anni dell’oppio giudiziario e della bulimia penale hanno riportato in auge il principio dell’incompressibilità della pena, una nenia che ha cullato le nuove generazioni di giudici di sorveglianza. E così il carcere è tornato a svolgere, anche nei discorsi degli specialisti della correzione, quella cruda funzione sociale per cui era nato.

Il «sentimento d’insicurezza»

Il carcere non redime, la prigione non corregge, serve solo a confinare dietro spesse mura di cinta problemi e contraddizioni che l’ipocrisia collettiva preferisce rimuovere. L’economia del castigo è ormai diventata una «tecnica d’invisibilizzazione dei problemi sociali». Siamo nuovamente di fronte a quell’assunto iniziale duramente combattuto negli anni Settanta: la modernità non ha saputo escogitare altre risposte al delitto diverse dall’internamento. Il carcere è via via emerso come la soluzione più semplice ed economica al disordine sociale diffuso. L’ideologia penitenziaria è così divenuta uno dei pilastri della cultura politica contemporanea che, non riuscendo più a far vivere la speranza, ha fatto della paura e dell’angoscia uno dei suoi repertori più redditizi, nutrendo la psicologia sociale con gli impulsi più bui dell’animo umano, divenuto ostaggio del risentimento e della vendetta. Questa corrente è descritta da Loïc Wacquant (Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité, Agone, Paris 2004). come un groviglio confuso di sentimenti che intrecciano la paura per l’avvenire, l’ossessione per il declino sociale e l’angoscia di non poter trasmettere il proprio status sociale ai figli, a causa di una competizione per titoli e posti sempre più incerta e sfrenata.

Questa insicurezza sociale e mentale, diffusa e multiforme, colpisce direttamente le famiglie delle classi popolari sprovviste del capitale culturale richiesto per accedere ai settori protetti del mercato del lavoro; essa tuttavia investe anche larghi strati delle classi medie, e i nuovi discorsi marziali dei politici e dei media sulla delinquenza la captano e la fissano sulla sola questione dell’insicurezza fisica o della minaccia criminale, ed in effetti più dell’insicurezza domina il «sentimento d’insicurezza», ovvero lo stato d’animo, la percezione sociale del disagio, divenuto uno degli indicatori statistici di maggior rilievo, capace di decidere della carriera di un ministro degli Interni e della Giustizia, o dei vertici delle forze dell’ordine. Trattandosi di una percezione sociale, ovvero di un sentimento, accade che essa sia spesso sprovvista di consistenza reale, ma risulti frutto di correnti irrazionali, di pulsioni orientate, solleticate da chi controlla i media e le fonti della comunicazione. A dominare è l’interpretazione pubblica più forte, il sentimento d’insicurezza più consono ai gruppi sociali che vedono il proprio punto di vista meglio rappresentato e veicolato.

La perdita di posti di lavoro, i licenziamenti, la disoccupazione e la precarizzazione dell’impiego, con i drammi e i disagi sociali ed esistenziali che ne conseguono per famiglie intere, non sono percepiti e assunti come aspetti di un sentimento d’insicurezza collettivo, ma vengono relegati a stati d’animo di ceti sociali specifici, colpevoli di rifiutare condizioni di lavoro che altrimenti permetterebbero di sostenere la concorrenza ed assicurare stabilità sociale e crescita economica. Non si tratta dunque di un’incertezza del futuro derivante da una nuova condizione di precarizzazione sociale, da un modello darwinista di società che dilaga, ma di un’ingiustificata volontà di conservare privilegi e vantaggi. Ecco che questa insicurezza scade a sentimento illegittimo, privo di quella dignità scientifica che gli consentirebbe d’essere rilevato dagli indicatori statistici, introducendo un dato nuovo nell’agenda politica. A suscitare allarme sono altri fenomeni, come le rapine selvagge nei villini del Nord-Est, gli attacchi nelle gioiellerie o nelle stazioni di benzina con pistole giocattolo, le rapine in banca con i taglierini. Accade così che il sentimento d’insicurezza, misurato unicamente su parametri di questa natura, risulti più elevato nelle zone urbane agiate, dove le infrazioni sono quasi inesistenti.

Appunto perché di sentimento si tratta, non d’insicurezza vera. Ma una volta propagato dai media, esso arriva a produrre un paradossale aumento dell’indice d’inquietudine persino nelle massaie dei quartieri popolari, non più preoccupate di tornare dal mercato con la busta della spesa vuota, ma di subire fantomatici assalti nelle cucine delle loro case popolari.

Da un regime di sensibilità all’altro

Si sente la perdita di un pensiero forte che sappia nuovamente rompere questa spirale, che sottoponga ad una critica spietata l’ideologia penale e rilanci un nuovo progetto politico capace d’affermare un modello di società dove l’idea della penalità non trovi più posto. «La questione non è sapere cosa fare del carcere, come migliorarlo, oppure come adeguare l’ordine penitenziario alle norme generali dello Stato di diritto, si tratta invece di domandarsi come sbarazzarsene e al più presto, perché è evidente che saremo senza dubbio considerati con repulsione e disprezzo dalle generazioni future», è quanto ci invita a fare il filosofo Alain Brossat nel suo stringato libretto, Pour en finir avec la prison, apparso in Francia nel 2002 e pubblicato nel 2003 in Italia da Elèuthera col titolo Scarcerare la società.

L’invito a rimettere in discussione eredità di pensiero, abitudini filosofiche che pensavamo intoccabili, solleva questioni scomode e spigolose, ma forse è proprio da un diverso sguardo dei fondamenti che occorre ripartire. Ripercorrendo la genealogia della penalità, Brossat avanza una disincantata lettura dell’Illuminismo che nell’ambito del sistema delle pene si presenta con un decisivo momento di passaggio da un regime di sensibilità all’altro. Rielaborando la tesi di Norbert Elias sulla domesticazione della violenza, egli nota l’emergere di un’iperestesia sociale, ovvero l’apparizione di un «soggetto ipersensibile della nostra modernità» che non sopporta in primo luogo la propria sofferenza di fronte allo spettacolo della brutalità estrema e della crudeltà. Ciò spiegherebbe l’avvento di una sensibilità umana egocentrica più che altruista. Analisi che ci offre nuovi strumenti per comprendere meglio, per esempio, quella cosmesi linguistica che ha camuffato l’essenza di alcuni dei conflitti bellici degli ultimi anni. La «guerra etica» di Tony Blair, le ingerenze umanitarie armate, le operazioni di polizia internazionale, le occupazioni militari camuffate sotto formule come «peace making» e «peace keeping», le «bombe intelligenti», i bombardamenti «chirurgici», gli «effetti collaterali», il mito della «guerra pulita a costo zero», sono parte di un innovativo dizionario che intercetta l’inorridita sensibilità occidentale. Il paradosso di questa moderna impressionabilità sta nella presenza di un sentimento d’orrore che non mette fine alla violenza ma s’accontenta unicamente di renderla invisibile, e ciò non vale solo per le azioni ma ancor di più per il pensiero. Si è imposta insomma una paradossale indignazione selettiva che in materia penale, mostrando avversione per l’esplicita violenza dei supplizi, trae sollievo dall’internamento dei corpi sottratti alla vista, in questo modo votati all’oblio e «presto privati della pietà».

La messa in scena del supplizio

Più che celebrare una «litania del progresso», Michel Foucault, rintracciando le diverse tappe dei castighi e delle pene, dei supplizi e delle prigioni, mirava a mostrare come nella punizione fosse insita una «funzione sociale complessa» che oltrepassa il semplice ruolo repressivo. Non solo problema giuridico, dunque, conseguenza dell’applicazione del diritto, ma anche fatto pienamente politico. L’economia del castigo, secondo l’autore di Sorvegliare e punire, appartiene a quel vasto campo in cui intervengono le procedure di potere. I supplizi dell’ancien régime, più che ristabilire la giustizia, riparare un danno, avevano la funzione di riattivare il potere offrendo al popolo lo spettacolo della sofferenza. Il supplizio di Damiens, «il regicida», è uno degli esempi storici di cui ci è pervenuta traccia. Così descrive la vicenda Monsieur Alexandre André le Breton, greffier criminel du Parlement, ossia cancelliere penale della suprema corte giudiziaria, nel Précis historique annesso ai quattro volumi delle pièces originales et procedures du proces fait à Robert-François Damiens: correva l’anno 1757 e Parigi era traversata da una delle solite faide fra corona e vertici del potere togato. Mercoledì 5 gennaio, al buio, qualcuno «in fondo alle scale, presso la volta», ha sfiorato il re alla quinta costola, con un coltello; il danno è minimo, paragonabile alla puntura d’uno spillo, ma sul santo corpo del sovrano l’offesa diventa enorme. L’attentatore è Robert-François Damiens, disoccupato, già domestico in varie case, con discrete referenze e qualche anomalia. I precedenti segnalano un frenetico taciturno, curioso «frondeur» elucubrante, che parla da solo; consapevole «dell’effervescenza del suo sangue», cercava sollievo in abbondanti salassi. Parlando dell’imputato, Le Breton coniuga i verbi all’imperfetto perché «le scelerat» non appartiene più a questo mondo. Ha reso l’anima a Dio, lunedì 28 marzo, a «place de la Grève» (l’attuale place de l’Hotel de Ville), dopo un lunghissimo supplizio tecnicamente difettoso, come pare accada spesso ai pazienti condannati alla «peine d’être tirés à quattre chevaux». Non bastava la trazione dei cavalli a squartarlo, né vi sarebbero riusciti se, dopo un consulto medico, l’équipe patibolare, impugnati i coltelli, non avesse reciso qualche tendine. «Poiché accade d’ordinario che i tendini e i legamenti resistono e non cedono affatto, malgrado gli sforzi dei quattro cavalli, e anche nel caso d’un numero più grande, alla fine occorre recidere i legamenti alla giuntura delle ossa»; solo allora «i cavalli riescono a strappare via ciascuno un arto». Il supplizio durò soltanto «deux heures, lui vivant». L’arnese impiegato per l’aggressione non era idoneo a procurare ferite mortali. Scrive Franco Cordero, dal cui manuale di Procedura Penale abbiamo tratto queste citazioni: «Tra i fannulloni che frequentavano corridoi e aule giudiziarie del Palais, Damiens era diventato un fan dei signori in toga, campioni delle cosiddette “libertà gallicane”, insidiate dalla politica ministeriale; non ha complici e tanto meno mandanti, ma iMonsieurs (il cui consesso, in tali occasioni, include princes du sang e alti dignitari), indirettamente chiamati in causa, purgano i sospetti con una sentenza memorabile».

L’occultamento della pena e lo spettacolo del processo

A partire dal 18° secolo, declinata la religione della confessione ed emersa la laica fiducia nella prova, la reclusione sostituisce torture, mutilazioni, supplizi esemplari. Desacralizzata la giustizia, disincantata la procedura penale, scomparsi i delitti immaginari, raddrizzare e correggere, prima ancora di punire, diventano le parole d’ordine dell’illuminismo penale e del riformismo giudiziario. Le teorie del contratto sociale non concepiscono più il crimine come un attentato al corpo mistico del sovrano ma come una rottura del patto sociale. L’entità della punizione deve apparire allora commisurata all’infrazione commessa e soprattutto essere certa, perché possa esercitare un effetto dissuasivo.

Questa trasformazione conduce all’occultamento della punizione, alla cancellazione dello spettacolo punitivo. Il cerimoniale della pena entra nell’ombra, per diventare un’oscura pratica amministrativa, sostituita dalla pubblicità dirompente del processo e della sentenza, momenti in precedenza segreti. Il capovolgimento è radicale. Processo e condanna, prima ancora della pena, diventano lo stigma negativo che deve marcare il delinquente. L’esecuzione della sanzione sembra quasi un’ignominia supplementare che la giustizia ha vergogna di mostrare. Se ne tiene a distanza. La pena fuoriesce dal campo delle percezioni quotidiane per entrare in una dimensione astratta, sconosciuta, immaginata, non vista. L’efficacia è demandata alla sua ineluttabile fatalità, non più alla sua intensità percettibile. La certezza d’essere punito e non l’abominevole teatro, la «scène dégoûtante», viene a rappresentarne il monito. Il corpo non è più esposto ma interminabilmente recluso. «L’impressionabilità non è più legata all’effimera intensità del supplizio, alla sua illusoria esemplarità, ma fondata sulla durata». Ciò consente alla giustizia di non assumere più pubblicamente la parte di violenza che è insita nel suo esercizio. La punizione non appare più come tale perché le nuove tecniche mirano a rimettere in riga il deviante. Ma dietro la pretesa di «guarire», si rimuove in realtà l’aspetto più concreto dell’espiazione, ovvero il castigo.

L’apologetica carceraria

Nasce così un nuovo genere: l’apologetica carceraria, un edificante progetto votato al reinserimento della parte deviante della società. Con Beccaria e Bentham si dispiega un processo di razionalizzazione delle dottrine come dell’architettura punitiva non più fondato sulla degradazione dei corpi ma sulla correzione delle menti. «Non il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti»: è la citazione di un passaggio da Dei delitti e delle pene, che Brossat propone, notando come la filosofia penale illuminista inventi con la prigione una nuova fabbrica dell’inumano che viene a sostituirsi ai mattatoi del tormento, definendo il passaggio dal regime del supplizio sui corpi a quello del loro abbandono, dalla crudeltà all’insensibilità. Ma già un vecchio padre del liberalismo moderno, Benjamin Constant, metteva in guardia contro l’illusione umanitaria: «le punizioni che si sono volute sostituire alla pena di morte non sono che questa pena inflitta con minuzia, quasi sempre in maniera più lenta e dolorosa». Sparisce il boia ma aumentano i carcerieri. Finalmente nel carcere dell’Occidente moderno e opulento i detenuti non sperimentano più fame e stenti; al contrario deprimono, marciscono, si svuotano, s’immiseriscono, si suicidano appunto. Fanno della vita stessa una malattia. L’istituzione penitenziaria non uccide quasi più di propria mano, lascia uccidersi, mentre col dilagare del liberismo economico, dopo il decennio Ottanta, il numero degli incarcerati ha cominciato ad aumentare a dismisura, e le pene a lievitare senza freno. Il numero dei reati è cresciuto perché si è allargata la rosa dei comportamenti sanzionati. Il carcere si è riproposto come un’istituzione criminogena, una fabbrica della devianza che sottende la paranoica idea di una società in libertà condizionale.

Il paradigma vittimario

A questo punto Brossat segnala un’ulteriore configurazione della sensibilità, investita dal sopraggiungere del paradigma vittimario. Un processo di sostanziale neutralizzazione e depoliticizzazione della figura della vittima che, divenuta un’icona della martirologia statale, cancella «perdenti e vinti della storia». Dietro ciò emerge una nuova opinione umanitaria che, capovolgendo i presupposti della critica illuminista (circolazione libera delle idee in uno spazio pubblico autonomo dalla sfera statale e religiosa), si concepisce come baluardo avanzato della legge e dell’ordine invocando una nuova forma d’intolleranza. Ecco che senza più remore ed ipocrisie si torna ad affermare l’obiettivo unicamente afflittivo della pena. Proprio come riconosceva più di un secolo fa il sociologo Emile Durkheim: «la pena è rimasta un’opera di vendetta. Si dice che non facciamo soffrire il colpevole solo per farlo soffrire. Non è meno vero tuttavia che troviamo giusto che egli soffra», per questo non mancava di prescrivere che «la condizione penitenziaria deve essere più draconiana di quella dell’uomo libero più indigente».

La retribuzione simbolica