Archivio

Facebook e il Safety Check “pe’ cchi ce pare a noi”

E’ un’idea grandiosa per chi come me ha amici sparpagliati in ogni latitudine del pianeta, Medioriente in primis.

E’ un’idea grandiosa per chi come me ha amici sparpagliati in ogni latitudine del pianeta, Medioriente in primis.

Un semplice click su un messaggino permette in un istante di dire a tutti i tuoi contatti che stai bene, che il disastro avvenute nelle tue vicinanze non ti ha toccato.

Non ti costringe a prender parola, a commentare, a trovare il tempo di scrivere uno status nel trambusto del momento: un semplice click e anche il parente americano di sei generazioni fa sa che stai bene.

Una semplce notifica che arriva a tutti i cellulari presenti nella zona del disastro, un semplice OK da cliccare: quanta genialità.

In quella lunga serata di parigi, che si è trasformata in una notte in bianco per molti e soprattutto per chi come noi in quella città ha vissuto tanto, è stato utile: non c’era bisogno di chiamare e cercare tutti, qualcuno appariva da solo, con un “sto bene”.

Peccato che io ho un sacco di amici a Beirut, a Damasco, al Cairo: TANTI.

E mai questi social network mi son stati utili per cercare qualche amico: eppure anche a Beirut ci son teatri e caffè, anche e soprattutto a Beirut si muore per la strada perché salta in aria una macchina, un pacco o uomo bomba, arriva un missile.

Il Safety Check Botton sarebbe proprio interessante in quelle latitudine, ma niente.

L’ipocrisia che ci avvolge ogni tanto è talmente ridicola che si fa fatica a commentarla.

Chissà quanto poco ci vuole per i programmatori per inserire anche la zona mediorientale, o keniota, o nigeriana in questo simpatico programmino. Pensate agli studenti universitari kenioti, falciati a centinaia in una sola mattinata quanto sarebbe stato utile per ritrovare amici, fratelli, figli.

Non mancano le risorse nè probabilmente tempo e voglia. Manca proprio il pensiero, manca completamente l’empatia e la solidarietà, lo sgomento e l’indignazione quando i morti sono al di là del mare,

o dentro, nel suo profondo ventre.

Turchia: la protesta dilaga, di Michele Vollaro

Ci vanno leggeri

Un articolo coraggioso, perché fare un sunto di queste ore è veramente complicato: quindi vi consiglio di leggerlo.

Conoscendo bene quei vicoli, Michele Vollaro ci fa un’analisi dei fatti e della compagine presente nelle strade.

(sottobraccio per rivolte qua e la per il Mediterraneo, questa ci tocca guardarla da lontano, Vollo!!)

Vi consiglio di leggere anche questo suo articolo : La rivoluzione del Pkk contro identitarismi etnici e mono-nazionali

e i suoi reportage da Haiti: QUI

Turchia: si estendono in tutto il paese le proteste contro Erdoğan

Per il terzo giorno consecutivo sono proseguite ieri in numerose città della Turchia le manifestazioni che, cominciate a Istanbul per salvare un parco al centro della città dalla costruzione di un ipermercato e di una moschea, hanno rapidamente assunto il carattere di una protesta a livello nazionale contro le politiche portate avanti dal primo ministro Recep Tayyip Erdogan nel suo decennio di governo.

Una protesta che è emersa all’inizio della settimana scorsa, quando una cinquantina di abitanti del quartiere di Taksim hanno cominciato a riunirsi sotto i 600 alberi del parco di Gezi per impedire alle ruspe di abbatterli e ha visto prima l’appoggio del deputato curdo del Partito della pace e la democrazia (BDP), Sırrı Süreyya Önder, eletto in quel distretto, e poi anche di altri parlamentari membri del kemalista Partito popolare repubblicano (CHP).

La partecipazione, soprattutto di giovani e abitanti del quartiere, ai presidi nel parco al centro di Istanbul è andata aumentando fino a venerdì, quando è iniziata una serie di tentativi di sgombero violento da parte delle forze dell’ordine. La violenza utilizzata per cacciare i manifestanti da Gezi e il silenzio in merito da parte della maggior parte dei principali media nazionali, assordante mentre su internet e sulle reti sociali le cariche della polizia diventavano il principale argomento di discussione e venivano condivise le prime immagini e i video dalla piazza, hanno spinto ancora più persone ad aggregarsi ad Istanbul ed altre hanno cominciato a scendere in strada anche nelle altre città, nella capitale Ankara, a Smirne, Antalya, Adana, Trebisonda, Diyarbakır.

Ieri nel primo pomeriggio il ministro dell’Interno, Muammer Güler, ha riferito che da venerdì fino a quel momento erano state più di 1700 le persone arrestate nel corso delle manifestazioni svoltesi in 90 diverse città del paese, mentre i feriti sarebbero 53 tra i protestanti e 26 tra le forze dell’ordine. Anche se la maggior parte degli arrestati dovrebbe essere stata liberata dopo un primo interrogatorio, il bilancio dei feriti comunicato ad alcune agenzie di stampa indipendenti turche da fonti mediche aveva raggiunto domenica mattina circa un migliaio di persone portate negli ospedali ad Istanbul e di almeno altre 500 ad Ankara. Decine sarebbero quelli in gravi condizioni.

Dopo gli scontri che hanno caratterizzato la giornata di sabato a Istanbul, soprattutto nei quartieri di Taksim e di  Beşiktaş, quando decine di migliaia di persone hanno affrontato i gas lacrimogeni ed i cannoni ad acqua della polizia opponendosi alle cariche fino ad ora tarda, i manifestanti sono scesi di nuovo per le strade domenica per pulirle dai rifiuti della notte precedente e partecipare festosamente alle iniziative previste nel parco di Gezi, riconquistato temporaneamente alle ruspe. Alcune cariche e tafferugli si sono registrati nei pressi dell’ufficio del primo ministro a Beşiktaş, ma gli scontri più gravi e violenti si sono registrati ieri soprattutto ad Ankara e Smirne, dove i manifestanti si sono scontrati per diverse ore con la polizia, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe sparato oltre ai gas lacrimogeni ed ai proiettili di gomma anche pallottole vere.

Beşiktaş, quando decine di migliaia di persone hanno affrontato i gas lacrimogeni ed i cannoni ad acqua della polizia opponendosi alle cariche fino ad ora tarda, i manifestanti sono scesi di nuovo per le strade domenica per pulirle dai rifiuti della notte precedente e partecipare festosamente alle iniziative previste nel parco di Gezi, riconquistato temporaneamente alle ruspe. Alcune cariche e tafferugli si sono registrati nei pressi dell’ufficio del primo ministro a Beşiktaş, ma gli scontri più gravi e violenti si sono registrati ieri soprattutto ad Ankara e Smirne, dove i manifestanti si sono scontrati per diverse ore con la polizia, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe sparato oltre ai gas lacrimogeni ed ai proiettili di gomma anche pallottole vere.

Nonostante le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Abdullah Gül, e del sindaco di Istanbul, Kadir Topbaş, entrambi colleghi di partito di Erdoğan, per alleggerire la tensione sostenendo che “abbiamo imparato la lezione”, il primo ministro ha reiterato ieri la propria volontà di voler andare avanti con il programma di ridisegno urbanistico della città respingendo le critiche di chi durante le proteste lo ha definito un “dittatore” per l’uso eccessivo della forza contro le manifestazioni.

Il suo controllo assoluto sul partito, che grazie ad una serie di riforme costituzionali si è lentamente esteso all’intero apparato statuale, la decapitazione attraverso il carcere con l’accusa di cospirazione o il prepensionamento dello stato maggiore dell’esercito che nel primo momento della sua avventura governativa si era opposto all’AKP, le forti pressione sui media che progressivamente si sono sempre più allineati alle posizioni del primo ministro, le recenti decisioni in politica estera in particolare rispetto agli eventi in corso in Siria ed infine tutta una lunga serie di misure volte a imporre un maggiore controllo dello Stato sulla vita dei cittadini, culminate con l’approvazione della legge per il divieto di vendita d’alcol durante la notte o il tentativo di vietare l’aborto e la pillola del giorno dopo, sono i motivi principali che hanno portato quella che sembrava essere destinata a rimanere una marginale protesta ambientalista ed anti-capitalista a forse la più importante sfida cui l’AKP si sia mai trovato a dover essere confrontato.

“La lotta per il parco di Gezi ha fatto scattare la rivolta giovanile di almeno due generazioni cresciute sotto i governi autoritari di Recep Tayyip Erdoğan e le imposizioni dell’AKP – si legge in un comunicato preparato dal Network per i beni comuni ‘Müştereklerimiz’, facente parte della piattaforma per la resistenza di Taksim – Sono i figli delle famiglie sfrattate da Tarlabaşı in nome della speculazione edilizia, sono gli operai licenziati in nome della privatizzazione, i precari schiacciati ogni giorno sotto la ruota del profitto”.

“Dal parco la resistenza ha travolto piazza Taksim, e da piazza Taksim via verso il resto del paese, finché Gezi è diventato per tutti noi lo spazio in cui tirar fuori tutta la rabbia contro chiunque voglia imporci come vivere nella nostra città – prosegue il comunicato – Le lotte a venire faranno tesoro di questa rabbia. Ma c’è molto di più. La resistenza per il parco di Gezi ha cambiato la stessa definizione di quel che chiamiamo spazio pubblico, perché la battaglia per il diritto a restare in piazza Taksim ha stracciato l’egemonia del vantaggio economico come regola morale”.

“Dal parco la resistenza ha travolto piazza Taksim, e da piazza Taksim via verso il resto del paese, finché Gezi è diventato per tutti noi lo spazio in cui tirar fuori tutta la rabbia contro chiunque voglia imporci come vivere nella nostra città – prosegue il comunicato – Le lotte a venire faranno tesoro di questa rabbia. Ma c’è molto di più. La resistenza per il parco di Gezi ha cambiato la stessa definizione di quel che chiamiamo spazio pubblico, perché la battaglia per il diritto a restare in piazza Taksim ha stracciato l’egemonia del vantaggio economico come regola morale”.

L’aspetto fondamentale di questa protesta è che per la prima volta nella storia recente della Turchia il primo ministro eletto per tre volte alla guida del governo, viene contestato e messo in difficoltà da un piazza composta da una pluralità di soggetti diversi: giovani della classe media, studenti, militanti dei più diversi partiti d’opposizione, venditori ambulanti, intellettuali, artisti, gruppi di tifosi, uniti dall’opposizione a quella che viene vissuta da una larga parte della popolazione turca come una sua deriva autoritaria. Alle manifestazioni partecipano persone che hanno votato l’AKP alle precedenti elezioni, affidandosi alle promesse di sviluppo economico e all’immagine islamica moderata di Erdoğan, ma anche militanti delle numerose organizzazioni della sinistra radicale così come simpatizzanti del nazionalismo kemalista laico e sostenitori del CHP. Ed è proprio la presenza in strada, discreta e senza bandiere di partito, di questi ultimi, che insieme all’esercito hanno dominato la politica turca dalla fondazione della repubblica, a suscitare gli interrogativi più interessanti su come potranno proseguire le mobilitazioni. Come ha scritto infatti lo storico turco Zihni Özdil, che insegna all’Università Erasmus di Rotterdam, nei Paesi Bassi, “se in precedenza i regimi laici al governo in Turchia prendevano di mira soprattutto il dissenso religioso, il governo dell’AKP ha utilizzato le stesse forme di repressione contro le critiche laiche”, ricordando poco più avanti che un suo amico impiegato presso l’Associazione per i diritti umani IHD, focalizzata sulla questione curda, ripetesse sempre “l’AKP è il CHP con il turbante”.

L’aspetto fondamentale di questa protesta è che per la prima volta nella storia recente della Turchia il primo ministro eletto per tre volte alla guida del governo, viene contestato e messo in difficoltà da un piazza composta da una pluralità di soggetti diversi: giovani della classe media, studenti, militanti dei più diversi partiti d’opposizione, venditori ambulanti, intellettuali, artisti, gruppi di tifosi, uniti dall’opposizione a quella che viene vissuta da una larga parte della popolazione turca come una sua deriva autoritaria. Alle manifestazioni partecipano persone che hanno votato l’AKP alle precedenti elezioni, affidandosi alle promesse di sviluppo economico e all’immagine islamica moderata di Erdoğan, ma anche militanti delle numerose organizzazioni della sinistra radicale così come simpatizzanti del nazionalismo kemalista laico e sostenitori del CHP. Ed è proprio la presenza in strada, discreta e senza bandiere di partito, di questi ultimi, che insieme all’esercito hanno dominato la politica turca dalla fondazione della repubblica, a suscitare gli interrogativi più interessanti su come potranno proseguire le mobilitazioni. Come ha scritto infatti lo storico turco Zihni Özdil, che insegna all’Università Erasmus di Rotterdam, nei Paesi Bassi, “se in precedenza i regimi laici al governo in Turchia prendevano di mira soprattutto il dissenso religioso, il governo dell’AKP ha utilizzato le stesse forme di repressione contro le critiche laiche”, ricordando poco più avanti che un suo amico impiegato presso l’Associazione per i diritti umani IHD, focalizzata sulla questione curda, ripetesse sempre “l’AKP è il CHP con il turbante”.

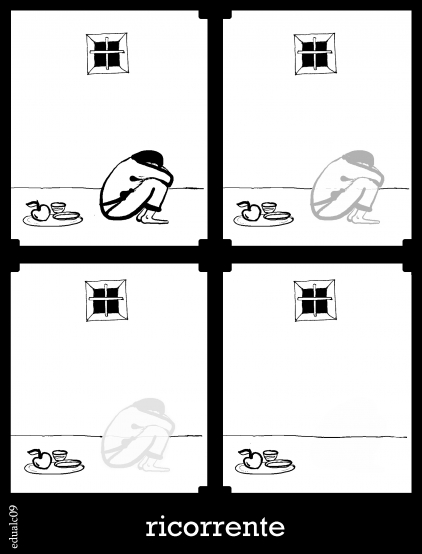

Quando il carcere ti educa a “chiedere di poter chiedere”: la domandina

Quando scrivi del carcere le tue mani scivolano in altro modo sulla tastiera,

come prima l’inchiostro, sui tanti troppi fogli che hai scritto a mano in tutta la tua carcerazione.

Quando scrivi di carcere cambia la posizione del tuo corpo, cambia il movimento perpetuo delle tue gambe,

cambia il modo in cui ti batti il fianco del dito indice sulle labbra, per cercare la concentrazione.Odio il tuo modo di rapportarti con il carcere, ormai.

Odio il nostro tavolo pieno di domandine.

Amo il modo in cui ce lo racconti, a tutti noi, a tutti quelli che hanno voglia di capire,

e di abbatterlo.

LA DOMANDINA

di Paolo Persichetti

(dal suo blog: INSORGENZE)

Anche il carcere ha la sua interfaccia. A pensarci bene è davvero sorprendente che un’istituzione che ha meccanismi tanto farraginosi e vetusti poi funzioni come una cibermacchina. Stiamo parlando del “modulo 393” dell’amministrazione penitenziaria, senza il quale il carcere si bloccherebbe. Modulo 393? In realtà il suo vero nome è domandina.

Parliamo di uno stampato che viene consegnato ai detenuti per comunicare con l’amministrazione. Per intenderci, chi vuole chiedere o rappresentare qualcosa al direttore, al magistrato, oppure al dottore, o magari all’educatrice, all’assistente sociale, all’ispettore di reparto, o ancora vuole acquistare prodotti nella lista del sopravitto, o vuole telefonare, rivolgersi alla matricola, vedere un volontario, parlare con il prete, recuperare un oggetto al casellario, o ancora chiedere i moduli dei telegrammi per poi spedirli, fare la telefonata alla famiglia, non basta che scriva una lettera o compili i moduli appositi: spesa, telefonate, eccetera, eccetera (ne esiste un’infinta panoplia). Deve accompagnare tali richieste o comunicazioni con la domandina, il modulo chiave, il passe-partout con il quale, in sostanza, si chiede di poter chiedere.

La burocrazia si esprime con un linguaggio simbolico che dice cose molto chiare. In carcere poter chiedere non è un diritto ma una concessione, un premio, come la carota da rosicchiare. L’unica facoltà di autodeterminazione riconosciuta al recluso è quella di poter chiedere, “alla signoria vostra” come recitava la formula di rigore alcuni anni fa. Solo i prigionieri politici e pochi altri si rifiutavano. Questa è la costituzione materiale della prigione, il suo codice genetico, poi, solo poi e molto dopo, viene la costituzione, l’ordinamento e il regolamento penitenziario stampati in bella carta.

Basta che manchino le domandine e non si può chiedere più nulla. Capita l’antifona! E’ molto facile staccare la spina.

E sia chiaro, non basta chiedere una volta. L’atto deve essere ripetuto continuamente. Quale è il fine di tutto ciò?

Intanto suscitare una situazione d’indeterminatezza continua. Nulla è mai veramente acquisito, tutto resta sempre incerto. Ogni risposta dipende dal responsabile di turno, dal suo umore, dalle sue inclinazioni, dalla sua economia libidinale, dal livello di sadismo che lo soddisfa.

Il detenuto è così privato d’ogni autonomia e capacità di autodeterminazione. Scrive in proposito Salvatore Verde (Massima sicurezza, Odradek 2002): il processo di sorveglianza che la domandina innesca, trasforma l’originario desiderio in una istanza ridotta alla dicotomia sì/no, cioè al linguaggio binario che infantilisce la comunicazione piegandola all’esercizio del principio di autorità. E’ da ciò che deriva il diminutivo DOMANDINA, così simile a frittatina, passeggiatina, gelatino, parole che suscitano in tanti di noi ancora un fremito bambinesco. «In fondo, io sono come una madre per voi», mi disse una volta una direttrice. Senza offese dottoressa, ma in questo caso preferisco diventare orfano.

1982, la magistratura arresta i giornalisti che fanno parlare i testimoni delle torture

INTERVISTA A PIER VITTORIO BUFFA

PierVittorio Buffa e Luca Villoresi, giornalisti dell’Espresso e di Repubblica, finiscono in carcere tra il febbraio e il marzo 1982 per aver ficcato il naso nella vicenda delle torture. Hanno indagato troppo, raccolto testimonianze inopportune, trovato scomodi riscontri. E’ questo un’altro aspetto dimenticato di questa storia: l’attacco alla libertà di stampa, il bavaglio messo sulla bocca di chiunque provava a denunciare quello che stava accadendo. Bisognerebbe tornare a leggere quello che scriveva Luciano Violante in quei giorni, sfogliare le pagine dell’Unità per conoscere le posizioni portate avanti dal fronte più oltranzista dell’emergenzialismo.

La scelta di ricorrere alle torture era stata avallata a livello centrale dal Cis, il comitato interministeriale per la sicurezza del governo: dal primo ministro Spadolini, al ministro dell’Interno Rognoni, al capo della polizia Coronas, a quello Dell’Ugigos De Francisci. Decisione messa in pratica dagli altri dirigenti centrali del ministero dell’Interno, come Improta, De Gregorio, Fioriolli, e poi “De Tormentis”, per arrivare agli operativi come Salvatore Genova. Una vera storia di questa vicenda dovrà prima o poi fissare l’esatto e completo organigramma delle torture.

In questa intervista PierVittorio Buffa ripercorre quei giorni di 30 anni fa. La sua inchiesta seguiva una pista che l’aveva portato a scoprire cosa accadeva nel distretto di polizia di Mestre. Ma nelle stesse ore si torturava anche a Padova, dove in una chiesa sconsacrata De Tormentis insieme alla sua squadra, i cinque dell’Ave Maria, metteva in pratica il suo trattamento.

Leggi speciali, corti di giustizia “specializzate”, giudici popolari avvicinati da partiti politici in accordo con i magistrati, come nel caso del processo di Torino al nucleo storico delle Br, torture, carceri speciali, sono i risvolti di quella particolare forma di stato di eccezione che ha affrontato la guerra, perché guerra è stata anche se opportunamente negata, eufemizzata, ad una compagine sociale che attarverso la lotta armata mirava ad innescare un processo rivoluzionario in Italia

di Valentina Perniciaro e Paolo Persichetti

Il 28 febbraio 1982, sulle pagine dell’Espresso esce un tuo articolo intitolato «Il rullo confessore», nel quale riporti le testimonianze di agenti della Polizia di Stato del distretto di Mestre sui casi di tortura avvenuti ai danni di persone arrestate durante le operazioni anti-terrorismo del mese precedente, nell’ambito delle indagini sul sequestro del generale Usa Dozier. Come sei arrivato ad ottenere queste testimonianze e cosa successe subito dopo?

Fu il direttore, Livio Zanetti, ad affidarmi il servizio e così iniziai a cercare Franco Fedeli, il direttore di Nuova polizia, [giornale che all’epoca sosteneva la necessità di un rinnovamento democratico delle forze di polizia anche attraverso la sindacalizzazione del corpo, Ndr] che mi mise in contatto con un poliziotto del distretto di Mestre, Gianni Trifirò. Difficile dimenticare il nostro incontro: abbiamo preso un appuntamento clandestino, come succede nei film, alle sette e trenta del mattino. Fu lui a raccontarmi quello che aveva visto, tutto quello che poi scrissi nell’articolo. Cercando conferme nei giorni successivi parto per Venezia e arrivo a Riccardo Ambrosini, capitano di polizia alla caserma Santa Chiara di Mestre: lui mi conferma tutto e decido di scrivere.

E’ stata una scelta difficile?

Per me fu un momento molto complicato sul piano professionale e personale. Non mi era assolutamente facile denunciare polizia e carabinieri, anche perché sono figlio di un ufficiale dei carabinieri. L’alto problema che affrontai era quello di essere identificato come un fiancheggiatore. Passai una notte sveglio, poi decisi che non mi interessava: la polizia nel mio paese non deve fare queste cose e decisi che dovevo farlo.

Dovevo farlo perché era stato superato un limite: nella normale attività di polizia ci può essere una colluttazione, un cazzotto in più o un calcio nelle palle, diciamo che può malamente far parte delle regole del gioco. Ma in quell’occasione, e mi vengono ancora i brividi a raccontarlo, dalle testimonianze che avevo raccolto era accaduta una cosa fatta a freddo. La cosa mi diede una sensazione bruttissima e capii che non potevo tacere.

Infatti fu una scelta coraggiosa alla luce di quel che accadde subito dopo l’uscita dell’articolo…

L’articolo esce il 28 febbraio. Il 9 marzo mi chiama a deporre il sostituto procuratore di Venezia Cesare Albanello. Mi interroga e io gli confermo tutto quello che avevo scritto. Quando mi chiede chi mi aveva dato quelle informazioni ovviamente mi rifiuto di rispondere appellandomi al vincolo del segreto professionale e lui mi arresta.

Il giorno dopo Riccardo Ambrosini, Gianni Trifirò e il maresciallo Augusto Fabbri (segretario veneto del Siulp) vanno da Albanello e gli dicono di esser stati loro a parlare. L’11 marzo vengo tradotto in pretura, con tanto di schiavettoni ai polsi, assolto e immediatamente scarcerato. Dopo circa 15 giorni fu arrestato anche Luca Villoresi. Da lì poi partì un dibattito pubblico sul segreto professionale e ci fu il processo da parte di Violante…

Un giovane giornalista che finisce in schiavettoni dentro un carcere. Avevi mai pensato di poter correre un rischio del genere?

No, non mi sarei mai aspettato di finire in carcere e la cosa mi riempì di quelle paure intrise di luoghi comuni.

Come hai vissuto quei giorni da recluso?

Fui messo in una cella da solo e temevo il contatto con gli altri detenuti. Quando da dentro la cella sentii la notizia: “Arrestato il giornalista Buffa, rischia da 6 mesi a 3 anni”, malgrado sapessi dentro di me che non sarebbe durata più di qualche giorno e malgrado sapessi che forse sarebbe stata anche una cosa positiva per la mia immagine professionale, mi si ghiacciarono letteralmente le vene. Ebbi una sorta di attacco di panico. Il giorno dopo uscii all’aria e l’accoglienza dei detenuti mi rilassò e stupì allo stesso tempo: ero un giornalista che aveva raccontato torture compiute dalla polizia e non aveva parlato, quasi un eroe.

Quella esperienza cosa ti ha lasciato?

Quello che trovai lì dentro mi portò ad occuparmi del carcere per molti anni. Ho ho fatto La Grande promessa, il giornale degli ergastolani di Porto azzurro. Ero amico di Cavallero, Rovoletto, Bozzano e c’era anche

Virgilio Floris, quello che era evaso a nuoto da Pianosa con Messina e poi arrestato a Bolzano un anno e mezzo dopo. D’altronde se ci si occupa del carcere è quasi sempre perché in qualche modo ci si è passati: il resto del mondo lo considera estraneo alla propria realtà.

Cosa accadde a Gianni Trifirò e Riccardo Ambrosini dopo la loro testimonianza?

Quelli erano i mesi della nascita del sindacato di Polizia e possiamo dire che nacque col piede sbagliato. Il sindacato non li appoggiò minimamente, anzi si pronunciò contro di loro. C’era chi ammetteva: “si è vero le torture sono sbagliate ma queste cose preferisco dirle tra qualche anno, nel futuro…”. Furono abbandonati e isolati. Ad Ambrosini bruciarono la porta di casa all’interno della caserma Santa Chiara mentre a Trifirò fecero una trappola dentro un nightclub con due ballerine. E questo perché erano poliziotti che non volevano vedere la polizia che ammazzava o che torturava: credevano nella loro divisa e non potevano accettare quei fatti.

La storia di Trifirò poi è particolare e voglio ricordarla: nel 1986 divenne sovrintendente e si fece assegnare proprio a Mestre. Durante un inseguimento con un ragazzo immigrato accadde un incidente: lo seguiva a piedi pistola alla mano e gli partì un colpo mentre correva. Quando si accorse che la pallottola aveva colpito il ragazzo, per di più uccidendolo, si sparò un colpo in testa. Fu agghiacciante.

Enrico Deaglio, in un articolo comparso su Lotta Continua dell’8 febbraio 1982, scriveva di voci sempre più insistenti sull’uso di nuovi metodi di tortura e l’introduzione di sostanze chimiche (il Penthotal, si diceva, per “far parlare”). Aggiungeva inoltre che in una serie di riunioni governative del Cis (Comitato interministeriale per la sicurezza), avvenute tra l’11 e il 13 gennaio precedente, era stata decisa l’introduzione di nuove misure d’emergenza contro il terrorismo. Tra queste, il ricorso alle torture. In base alle testimonianze che hai sentito, credi che in quelle giornate si sia deciso di costituire una struttura predisposta alla tortura?

Questo non lo so e non posso dirlo. Certo la sensazione che non fosse un caso episodico, isolato fu netta. E che alcuni capi avessero deciso l’uso di metodi non ortodossi mi sembra sia diventata una certezza storica. Che poi questo sia stato pianificato sino al punto di costituire un’apposita struttura, nel 1982 non emerse.

LEGGI : L’ARRESTO DI BUFFA E ” IL RULLO COMPRESSORE”

GLI ALTRI LINK SULLA TORTURA IN ITALIA

breve cronologia ragionata e testimonianza di Ennio di Rocco, B.R.

Testimonianze di Emanuela Frascella e Paola Maturi, B.R.

Testimonianza Di Sisinnio Bitti, P.A.C.

Arresto del giornalista Buffa

Testimonianza di Adriano Roccazzella, P.L.

Le donne dei prigionieri, una storia rimossa

Il pene della Repubblica

Ma chi è il professor “De Tormentis”?

Atto I: le torture del 1978 al tipografo delle BR

De Tormentis: il suo nome è ormai il segreto di Pulcinella

Enrico Triaca, il tipografo, scrive al suo torturatore

Le torture su Alberto Buonoconto

La sentenza esistente

Le torture su Sandro Padula

Urgent appeal to OWS about Roberto Saviano – please circulate, share, twit

Dear sisters and brothers in Zuccotti Park;

it is with deep dismay that we learn of today’s appearance on your stage of Roberto Saviano, best selling author of Silvio Berlusconi’s editorial group Mondadori. We are ashamed of having such an impostor to be the first Italian to represent us in this day. And yet we are not surprised, because misinformation – or hijacking truths – is the first weapon of oppression we have to fight against. That misinformation about Saviano still tricking so many well-meaning Italians thanks to a mediatic empire, Berlusconi’s owning pretty much all mainstream information channels, from tv to right and left wing

press, is now apparently trying to sneak onto your stage. We expect it to be for need of self-advertisement on behalf of Saviano; we cannot understand what this man might have in common with the fight against that 1% he himself is part of. It’s years we fight against a corrupted government and its speculators, an organized crime stronger than ever, a piloted media, a growing oppression of freedoms; and in this struggle, we always found Saviano to be on the other side of the barricade, stressing our differences, judging us from his columns on

repubblica while enjoying the millions he made out of a book far less courageous than hundreds of others – but backed by Berlusconi’s editorial group, and therefore sold in all his supermarkets.

Freedom of speech is paramount, and never we would ask to prevent anyone from saying anything, let alone from stepping in Zuccotti park. Censorship is a weapon of those powers we are all trying to fight, no doubt. But still, we ask you all to listen to his words today with

double care. Don’t let the usual Saviano circus deceive you. Don’t let his mask trick you.

When today he will jump on your stage, beware of his words about oppression. For these are the words of a self-declared supporter of neo-fascism (april 2010), who always distanced himself by the culture of the Left praising the deeds of Almirante – frontman of a neo-fascist party which did not hesitate to arm its own ranks, in the 70ies, in order to shoot and beat those 99% who would go down in the streets during protests. And when we would go down in the streets these years to fight against the government, austerity, and corruption, finding ourselves beated and tear-gassed by the police; it would be Saviano who would lead the trashing campaign against us, defending law and order to the point of calling us criminals. Ourculture, he said, (especially after the anti-government riots of December 2010. You can check http://www.repubblica.it), does not belong to him. Well, his culture does not belong to us. For we fight againstoppression, we struggle to feed our families and keep our job, we fight against organized crime, we fight against that 1% he represents.

When today he will jump on your stage, beware of his words about oppression. For these are the words of a self-declared supporter of neo-fascism (april 2010), who always distanced himself by the culture of the Left praising the deeds of Almirante – frontman of a neo-fascist party which did not hesitate to arm its own ranks, in the 70ies, in order to shoot and beat those 99% who would go down in the streets during protests. And when we would go down in the streets these years to fight against the government, austerity, and corruption, finding ourselves beated and tear-gassed by the police; it would be Saviano who would lead the trashing campaign against us, defending law and order to the point of calling us criminals. Ourculture, he said, (especially after the anti-government riots of December 2010. You can check http://www.repubblica.it), does not belong to him. Well, his culture does not belong to us. For we fight againstoppression, we struggle to feed our families and keep our job, we fight against organized crime, we fight against that 1% he represents.

When today’s he will advertise his editorial empire on your stage, beware of his words about crime. Because crime does not just come from thievery and corruption. Crime comes also from murder. Always on the side of the most powerful, Saviano has been defending more than once the work of the Israeli aviation against Gaza after Operation Cast Lead, which killed 1400 palestinians, mostly civilians, 314 of them children, to avenge the death of 9 Israeli soldiers (another 4 Israeli casualties came from friendly fire). Saviano called this disproportion

“democracy”, tagging palestinians in the Occupied Territories as “terrorists”. This, at a time when Israeli intellectuals are the first ones to raise the alarm of racism and authoritarianism in their country. But there are no midways in Saviano’s system of thought, no questions. Your movement bears the support of Chomsky and Zizek – we do not deserve to be represented by Saviano.

When today he will advertise his editorial empire on your stage, beware of his words on Power. For that Roberto Saviano is part of that 1% of bankers and financial hawks who keep deciding of us 99%. One week ago his editorial protector, Silvio Berlusconi, stepped down under the pressure of yet another financial crisis. Our country has then been handled to a lobby of bankers, CEOs, and a list of doubtable people who have already been tried for corruption and fraud, and questioned for conflicts of interests of all sorts. The main Italian banking groups will now directly rule our country through this cabinet. We are now a de-facto protectorate of our banks. In all this, Saviano was quick to decide which side he’s take: he’s a regular guest at the house of Corrado Passera, CEO of Intesa banking group, and now promoted to the post of minister of development (development of his

own business, we can suppose).

When today he will advertise his editorial empire on stage, beware of his words on freedom of speech. Because that is the same Roberto Saviano who tried to secure the exclusive copyright of being the only hero who fights organized crime. At the cost of turning his lawyers against no-profit local grassroot organizations like the Peppino Impastato center in Sicily (October 2010); a local reality, the Center, exposed day-to-day to the real threat of a murderous criminality which spared millionaire stars like Saviano and his bodyguards, but does not hesitate to target activists and journalists who live and fight daily on the frontline. Saviano was not the first one to speak against organized crime and we know for a fact (since investigations completed in 2009) that his death threats were mediatic fabrications Thousands struggle against organized crime each day, without bodyguards – Saviano can afford them, they can’t – and tv

appearances. They write and enquire and speak as loud as they can,

they walk out of their house every day, they fear for their children at school, they pay out of their own thin savings all those trials for defamation moved against them by Camorra leaders, mafia politicians, or people like Saviano. You never heard of them, cause they are not

part of that 1% which chose to sell and promote him instead – an author ready to all sorts of compromises and columns against his own people for the sake of keeping his wealth and fame.

Because this is what organized crime does to our life, in the land of what Saviano calls Gomorra, or further down where ‘Ndrangheta and Mafia rule, or up north, where politics and financial speculators strike deals. It buys people like Roberto, and uses them to shut us.

It tells us that either you’re part of that 1%, like Saviano, and ready to defend your privileges; or else, breaking your silence will not make you rich – it will make you unemployed, broke, or dead.

Had your movement been in Italy, he would have called you “hoolingas of chaos”, as he did with us when we were teargassed by the police. To him, here, we do not even have the right to look into facts, to raise the question of state violence, to occupy or disobey.

When he will jump on your stage selling himself as an occupier like you,

think about it.

The 99% of Italy

Saviano e il brigatista

Roberto Saviano ha presentato una denuncia penale nei confronti di Paolo Persichetti e del direttore di Liberazione. Nell’articolo il racconto del delirio di quest’uomo!

Diario haitiano (2): chiacchierando tra le barricate…

A passeggio tra le barricate, il giorno dopo gli scontri Haitiani

di Michele Vollaro, da Port-au-Prince

Il giorno dopo gli scontri, non si vedono più i fumi neri delle barricate per Port-au-Prince. La radio riferisce di manifestanti a Petionville, il quartiere ricco dove si trovano la sede della Commissione elettorale, le ambasciate e alcuni centri commerciali. La domanda “Chi è che può permettersi di andare in un centro commerciale in una città dove la maggior parte degli abitanti vive in tendopoli?” mi inquieta. Ma in questi giorni, a causa degli scontri, i negozi sono chiusi, le finestre sigillate dall’interno e resta perciò ancora una questione irrisolta.

La situazione sembra calma. Diventa quindi un obbligo uscire. La prima meta è la sede del partito ‘Inite’, data alle fiamme dai sostenitori di Martelly. Per strada si vedono i resti delle barricate, cumuli di macerie, rami, segnali stradali. I resti dei copertoni bruciati anneriscono l’asfalto. Ma la vita sembra tornare lentamente alla sua normalità. Le macchine, poche rispetto al normale e caotico traffico di questa città, salgono sul marciapiede per aggirare le barricate e proseguire il loro tragitto.

Ai bordi delle strade ci sono di nuovo le bancarelle che vendono ogni sorta di mercanzia, dai manghi e le uova ai dentifrici e i lubrificanti per le automobili. Su un banchetto, accanto a un boccione con un rubinetto pieno di un liquido giallognolo, alcune stecche di sigarette. ‘Comme il faul’: ‘Come si deve’ in francese, un nome un programma per le sigarette fabbricate ad Haiti. Rosse, ‘regulier’, o verdi al mentolo. Sessanta gourdes (poco più di un euro), il nome della moneta nazionale che prende il nome dal guscio di un tipo di zucche che Henri Christophe, che nel 1807 si fece nominare a capo del territorio settentrionale di Haiti, utilizzò per pagare ai contadini il raccolto di caffè nel primo anno del suo mandato e rivendette immediatamente ai mercanti europei facendosi pagare con dell’oro.

L’acquisto delle sigarette diventa l’occasione per una chiacchierata sulle manifestazioni del giorno precedente con il crocchio di persone sedute attorno al banchetto, la cui attività principale scopro essere la vendita di rhum, il liquido giallognolo del boccione. Ognuno di quelli seduti ai lati del banchetto ha in mano una bottiglietta, che di volta in volta fa riempire al venditore di rhum.

“Ieri è stato incredibile, da pazzi, una marea di gente per strada”, dice Jean, capellino da basket in testa e un auricolare all’orecchio per ascoltare la radio. Eri anche tu tra i manifestanti, è la prima domanda, che viene immediatamente da fare. “No, io sono un poliziotto. Oggi non lavoro, ma ieri è stata dura. Ero più su, a Petionville. Era pieno di barricate, macchine date alle fiamme e persone con bastoni e pietre che volevano andare alla sede della Commissione elettorale. Oggi non lavoro e così stamattina posso stare un po’ con i miei amici a rilassarmi”. Jean non vuole dirci se e per chi ha votato, ma spiega che la gente è stufa. Stufa di politici che una volta arrivati al potere pensano soltanto a come arricchirsi. Stufa, undici mesi dopo il terremoto, di vivere ancora in mezzo alle macerie. “Questa è una crisi sociale, non è possibile continuare così”.

“Io non sono andato a votare”, gli fa eco biascicando un po’ Carrefour, che dice di essere un ‘sociologo di formazione’ e di condurre una trasmissione televisiva. Una rivista del 1996 su un festival di cultura creola e africana appoggiato sulle gambe, dopo che gli sono state offerte un po’ di sigarette, Carrefour ci spiega che non si fida di nessuno dei candidati. “Celestin fa parte della cricca di Preval, il presidente non ha fatto nulla finora se non continuare ad alcolizzarsi, figuriamoci cosa potrà fare questo che è il fidanzato della figlia: era stato messo a gestire il Dipartimento delle infrastrutture prima del terremoto e da allora si è preoccupato soltanto di ripulire un po’ le strade del centro un mese prima delle elezioni. La Manigat è una marionetta del marito, che è già stato presidente ed è un sadomasochista; lui ha anche detto che venderebbe la madre per conquistare il potere. Martelly è un cantante, non sa niente di politica: le hai mai sentite le sue canzoni? Ce n’è una in cui fa la parte di una prostituta che contratta il prezzo del suo corpo: possiamo avere un presidente così?”. Celestin no, Manigat no, Martelly nemmeno, e allora chi doveva essere presidente? “Ma lui! Lui si doveva candidare!”, scoppiano in una risata gli amici, continuando a sorseggiare rhum. L’atmosfera è allegra, anche a causa dell’alcol che circola nei corpi.

“Che ci vuoi fare? – dice Jean – Ad Haiti ormai siamo abituati a politici che fanno soltanto i propri interessi. Un gruppo si fa pagare per sostenere quello, un altro per sostenere quell’altro”. Ma perché allora la gente, il popolo non si organizza per conto proprio? “Beh, bisogna pur mangiare”. Ci congediamo dal gruppetto seduto attorno al venditore di rhum con questa frase, che mostra drammaticamente la capacità di questo popolo di adattarsi a ogni situazione. Mi sembra di intuire la coscienza di far parte di una macchina più grande, un ingranaggio in cui la vita degli haitiani non viene presa in considerazione. Né dallo Stato, ne tanto meno dalle organizzazioni umanitarie. Ma quello che ancora non ho visto è la volontà di prendere in mano la propria vita e organizzarsi per cambiare l’esistente.

Tutti sembrano restare in attesa di un cambiamento, ma nel frattempo ci si accontenta di quel minimo che viene offerto, dalle chiese o dalle organizzazioni umanitarie, adattandosi a vivere in condizioni miserabili.

Più avanti la sede dell’Inite è chiusa. Davanti al portone si vedono ancora i resti dei pneumatici bruciati e usati come barricate, alcune piante divelte. Salendo su un massetto si riesce a vedere al di là del muro di cinta. Nel cortile girano due poliziotti armati di mitra, mentre un po’ di fumo esce da un ufficio. La porta della casetta a un piano che ospitava la sede della campagna elettorale di Celestin non c’è più e il tetto di lamiera è collassato, dentro si intravede la desolazione di un luogo saccheggiato. “Oggi è tranquillo, ma ieri sono rimasti qui davanti per tutto il giorno – dice una signora che abita nella casa accanto – le fiamme sono durate per tutta la notte. Un ragazzo è rimasto anche ferito, i poliziotti lo hanno colpito di striscio a un braccio”.

È ora di tornare. Nel pomeriggio il programma è andare nella zona di Champ de Mars. Nemmeno il tempo di uscire di casa, che arriva trafelato un ragazzo. “Quelli di ‘Inite’ sono venuti in motocicletta dalla bidonville di Cité Soleil e hanno sparato sui sostenitori di Martelly per vendicarsi di ieri. Nella tendopoli di Champ de Mars c’è un morto”. Meglio non uscire. Nonostante gli appelli alla calma dei candidati e la notizia che la commissione elettorale riconterà i voti, la tensione è ancora alta a Port-au-Prince. Di sera si vede di nuovo un pennacchio di fumo al di là di Champ de Mars…

QUI LA PRIMA PUNTATA DEL DIARIO DI BORDO

Diario haitiano: la prima puntata

Qua e là scriverà il caro Michele, ma io aggiornerò questo blog ogni volta che mi invierà pezzi del suo “diario di bordo”.

Sì dai, proviamo a chiamarlo così, perchè quando si “naviga” per la prima volta in “mari” come quello che può esser in questo periodo l’universo Haiti le giornate fuggono veloci ed emozionanti, i brividi rendono spezzettata la capacità di ordinare i racconti, la voglia di non perdersi nulla rende la quotidianità affannosa e stancante (so’ invidiosa, è palese!)

Magari ci proverò io al posto suo a tenere ordinate le pagine di un racconto, che per qualche settimana ci parlerà di Haiti dopo un anno dal terremoto, Haiti dopo la devastante alluvione, Haiti con l’epidemia di colera, Haiti e i suoi scontri -iniziati solo ieri- del post elezioni.

A Port-au-Prince e ovunque metterai piede, con te!

La rivolta di Haiti, per i risultati delle elezioni…

di Michele Vollaro, da Port-au-Prince

La rabbia degli haitiani è scoppiata ieri sera, subito dopo l’annuncio dei risultati elettorali. Quello che tutti a Port-au-Prince e nelle altre città di Haiti temevano si è purtroppo concretizzato: Jude Celestin, il candidato del partito del presidente Preval ‘Inite’ (Unità in creolo) è stato ammesso al ballottaggio con il 22% dei voti insieme alla costituzionalista Mirlande Manigat, che avrebbe ottenuto il 31% delle preferenze. Escluso per poco meno di 7000 voti il cantante Michel Martelly, che nei giorni scorsi aveva affermato che non avrebbe mai riconosciuto una vittoria al primo turno di Celestin o di andare al ballottaggio insieme a lui.

Subito dopo l’annuncio della Commissione elettorale provvisoria (Cep), i sostenitori di Martelly hanno cominciato a erigere barricate in tutta la capitale, a cominciare dal quartiere di Petionville dove si trova la sede della Cep.

Per tutta la notte a Port-au-Prince si sono uditi spari, un vociare continuo, rulli di tamburi e le sirene della polizia. Quando è sorto il sole, dai tetti delle case poste più in collina il paesaggio era quello di decine di fumi neri che si innalzavano da più punti della città, i copertoni che bruciano nelle barricate erette nelle strade. Di quando in quando echeggia il rumore di spari e l’odore acre dei copertoni bruciati e dei gas lacrimogeni lanciati dalla polizia si diffonde un po’ in tutta la città. Tutte le attività sono bloccate, mentre è fortemente consigliato restare in casa.

Stamattina la polizia ha prima disperso una manifestazione organizzata a Champs de Mars, intorno al palazzo presidenziale, la costruzione caduta su se stessa durante il terremoto del 12 gennaio e immagine simbolica del potere e dello Stato in questa repubblica. In seguito, i manifestanti si sono recati davanti la sede di ‘Inite’ appiccandovi un fuoco che ha distrutto gli uffici, mentre in tutta la città i cartelli elettorali rappresentanti Jude Celestin sono stati staccati e dati alle fiamme.

Stamattina la polizia ha prima disperso una manifestazione organizzata a Champs de Mars, intorno al palazzo presidenziale, la costruzione caduta su se stessa durante il terremoto del 12 gennaio e immagine simbolica del potere e dello Stato in questa repubblica. In seguito, i manifestanti si sono recati davanti la sede di ‘Inite’ appiccandovi un fuoco che ha distrutto gli uffici, mentre in tutta la città i cartelli elettorali rappresentanti Jude Celestin sono stati staccati e dati alle fiamme.

Nel primo pomeriggio il presidente Preval ha diffuso attraverso la radio nazionale un messaggio lanciando un appello alla calma.

Tuttavia, sembra che i manifestanti – diretti in un primo tempo di nuovo verso la sede della Cep a Petionville – si stiano dirigendo verso la casa del presidente, in un quartiere fuori dalla città. Voci, tutt’altro che confermate e legate molto probabilmente all’agitazione che regna in città, riferiscono addirittura che il presidente sarebbe pronto per lasciare l’isola.

Nel frattempo, notizie di manifestazioni e scontri in altre città del paese si susseguono. A Cap Haitien, nel nord, una persona sarebbe morta dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola e altre due ferite; a Mirabelais, da dove sarebbe partita l’epidemia di colera e dove si trova accampato il contingente di caschi blu nepalesi, almeno tre persone sarebbero rimaste ferite. Manifestazioni sono in corso anche a Gonaives, nel nord, e a Les Cayes e Jacmel, nel sud.

In una simile situazione, in cui l’ambasciata degli Stati Uniti ha affermato la sua preoccupazione “per risultati elettorali che non rispecchiano la volontà espressa dagli haitiani attraverso il loro voto”, mancano invece dichiarazioni, commenti o appello di uno qualsiasi dei 18 candidati che si sono affrontati alle elezioni presidenziali del 28 novembre.

In una simile situazione, in cui l’ambasciata degli Stati Uniti ha affermato la sua preoccupazione “per risultati elettorali che non rispecchiano la volontà espressa dagli haitiani attraverso il loro voto”, mancano invece dichiarazioni, commenti o appello di uno qualsiasi dei 18 candidati che si sono affrontati alle elezioni presidenziali del 28 novembre.

Ed è ancora più impressionante che a scatenare la rivolta degli haitiani sia stata la comunicazione dei risultati elettorali.

Risultati con ogni probabilità frutto di brogli ed elezioni descritte da quasi tutti gli osservatori come caratterizzate da gravi irregolarità.

Elezioni che gli haitiani hanno inteso come una sorta di referendum sulle attività dell’attuale presidente Preval. Ma a undici mesi dal terremoto, metre quasi un milione e mezzo di persone vive ancora nelle tendopoli sorte un po’ ovunque nella città, in condizioni igieniche e di sicurezza inimmaginabili, costretti a usare l’acqua dei torrenti immondi che attraversano la città per lavarsi e dove la notte diventa teatro di violenze, rapimenti e stupri impuniti e impunibili, è impressionante pensare che la rivolta sia legata a un risultato elettorale, anzichè all’inumanità delle condizioni in cui le persone sono costrette a vivere.

Sunniti contro sciiti e cristiani, nell’impotenza delle forze di sicurezza irachene

Per molti quel giorno segna il punto di non ritorno della lotta interconfessionale, nel cuore dell’Islam e dell’Iraq. Negli ultimi anni le cose erano andate meglio, fino allo spostamento del grosso delle truppe Usa nel Paese, reindirizzate verso l’Afghanistan. L’azione di ieri, però, con almeno undici cariche esplosive piazzate in quartieri sciiti di Baghdad, che hanno ucciso almenocento persone, hanno riportato l’attenzione su una tensione che divide l’Islam, non solo in Iraq. Il vaso di Pandora è stato aperto e adesso è molto difficile richiuderlo.

L’Iraq è senza governo da marzo, quando le elezioni sono state vinte da Iyad Allawi, l’unico candidato che ha fatto del discorso multireligioso un punto fermo del programma. Il premier uscente Nouri al-Maliki, però, ha giocato il tutto per tutto e, sciita come Allawi, ha radicalizzato le sue posizioni, avvicinandosi all’ayatollah sciita radicale Moqtada al-Sadr, che molti ritengono manovrato dall’Iran, Paese dove si è rifugiato da tre anni. L’ultimo tentativo di mediazione saudita, che guarda con preoccupazione all’evoluzione politica (e religiosa) delle faccende irachene, è naufragata.

L’Iraq sembra sempre più vicino alle posizioni sciite più radicali e i gruppi sunniti, alcuni dei quali ritenuti vicini ad al-Qaeda, si fanno sentire per imporre la loro agenda, ostile all’influenza iraniana.

I gruppi sunniti più radicali parevano essere stati messi fuori gioco, dopo che il generale statunitense Petraeus (spostato anche lui in Afghanistan), era riuscito a comprare la fedeltà dei cosiddetti Consigli del Risveglio, milizie tribali sunnite, che si erano occupate di ripulire le loro zone dagli ‘stranieri’, come vengono chiamati i mujhaiddin internazionalisti accorsi da tutto il mondo islamico dopo l’invasione della Coalizione internazionale del 2003. Appena gli Usa hanno allentato la presa, però, gli sciiti al governo – al-Maliki in testa – non hanno rispettato i patti, rifiutandosi di coinvolgere i sunniti delle milizie nell’esercito e nella polizia. Questo ha riportato molti sunniti sulle antiche posizioni radicali, anche perché la deriva sciita del Paese e la crescente influenza iraniana preoccupa pure loro.

Nel mezzo di questa lotta di posizione si viene a trovare, indifesa, la comunità cristiana. Domenica 31 ottobre, a Baghdad, un commando ha assaltato una chiesa cristiana.Quarantaquattro le vittime, tra assalitori, ostaggi e forze di sicurezza irachene che (appoggiate dagli Usa) hanno fatto irruzione nel luogo di culto. Sparando all’impazzata, secondo le ricostruzioni. Lo Stato Islamico d’Iraq (Isi), sigla ritenuta vicina ad al-Qaeda, ha rivendicato l’assalto, definendo i cristiani ”bersagli legittimi”.

L’accusa, senza riscontri, è alla chiesa cristiana copta d’Egitto. Secondo gli integralisti, due donne copte si sarebbero convertite all’Islam e per questo sarebbero ‘detenute’ in un convento al Cairo.

L’Isi aveva dato un ultimatum di due giorni per liberare le due donne.

La vicenda pare, a prescindere da eventuali riscontri, un pretesto per proseguire quella’pulizia etnica’ denunciata dal Sinodo Vaticano sul Medio Oriente nei giorni scorsi. Obiettivo delle frange estremiste, sunnite e sciite, è quello di liberarsi della comunità cristiana per dividersi il nuovo Iraq. Una lotta sanguinosa che la polizia e l’esercito iracheno non paiono in grado di contrastare. L’amministrazione Usa, dal 2004 a oggi, ha

La vicenda pare, a prescindere da eventuali riscontri, un pretesto per proseguire quella’pulizia etnica’ denunciata dal Sinodo Vaticano sul Medio Oriente nei giorni scorsi. Obiettivo delle frange estremiste, sunnite e sciite, è quello di liberarsi della comunità cristiana per dividersi il nuovo Iraq. Una lotta sanguinosa che la polizia e l’esercito iracheno non paiono in grado di contrastare. L’amministrazione Usa, dal 2004 a oggi, ha

speso ventidue miliardi di dollari nella formazione di poliziotti e soldati iracheni, nel tentativo di affidargli l’ordine pubblico. La situazione, come dimostrano i fatti degli ultimi giorni, è molto lontana dall’essere sotto controllo. Un’inchiesta del New York Times, pubblicata il 24 ottobre scorso, emerge che la dipendenza da alcool e droghe tra le forze di sicurezza irachene è dilagante.

”Ho iniziato nel 2004…dopo un mese di turni continui”, racconta al Nyt Jasim Harim, 29 anni, soldato di stanza a Baghdad. ”Mi sentivo un bersaglio disegnato addosso, mi pareva che tutti volessero uccidermi. Mantenere la calma era impossibile…sono scivolato lentamente nelle droghe. Adesso non riesco più a farne a meno”. Si va dalle tradizionali eroina, hashish e marijuana fino a una verisione iraniana del Valium, chiamata Sangue, per il colore rosso della scatola. Passando per l’Abu Hajib (Sopracciglia del padre) e ilLabenani, ma non mancano anfetamine e antidepressivi. Molto diffuso anche lo ‘sciroppo’, nome in codice della vecchia grappa Arak, nascosta in flaconi di medicinali. ”Il problema è dilagante”, spiega il colonnello dell’esercito iracheno Muthana Mohammed, seppur il ministero della Difesa di Baghdad smentisce. ”Credo che la metà degli uomini di esercito e polizia abbiamo questo problema. Quando arrestano uno spacciatore, lo rilasciano e lo fanno lavorare per loro. Ma il dramma non riguarda solo i militari, tutta la società irachena è nei guai. La roba arriva da Iran e Afghanistan e il traffico è gestito dai guerriglieri che si autofinanziano”.

Christian Elia, Peacereporter

SABRA E CHATILA: PER NON DIMENTICARE MAI!

Le strade dei campi palestinesi di Sabra e Chatila quando , due giorni dopo, i primi internazionali sono potuti entrare

Con quei campi sempre nel cuore, con quei vicoletti che non hanno mai smesso di percorrere anche le vene del mio corpo…

mai dimenticheremo lo stupro di quei tre giorni, mai dimenticheremo i nomi dei responsabili, mai perdoneremo lo scempio sui vostri corpi innocenti.

Per una breve ricostruzione del massacro, questo link

Per un ricordo a Stefano Chiarini, quest’altro.

Fumogeni ed esalazioni tossiche

La meccanica dei fluidi è un ramo della fisica che studia le proprietà dei liquidi, dei vapori e dei gas. C’entra forse qualcosa con la politica? La risposta è si. Il fumo, per esempio.

Si tratta di una dispersione di particelle solide all’interno di un gas. Può essere tossico e velenoso, tuttavia non tutte le emissioni fumogene sono nocive. Molto dipende dalla natura e dalla densità delle particelle che lo compongono. Ad esempio, ci sono fumi che fanno soltanto polemica e fumi che uccidono. I primi sono emessi da fumogeni. In genere avvolgono le curve degli stadi all’inizio delle partite senza creare molto scalpore, al massimo qualche annoiata protesta. Se però vengono tirati durante un dibattito in risposta ad un lancio di sedie metalliche sulla testa dei contestatori, cosa che notoriamente fa molto male, come è accaduto alla festa del Pd di Torino mentre parlava il segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni, suscitano furore e isteria repressiva. Eppure questo tipo di utilizzo ha un effetto esattamente contrario a quello delle cortine fumogene. Elucida un contesto piuttosto che annebbiarlo. Insomma aiuta a far chiarezza nella testa dei lavoratori e non solo. Poi ci sono i fumi che uccidono. Esalazioni velenose come i gas sprigionati ieri dalla cisterna che ha ucciso tre operai a Capua. Le statistiche dicono che in media ci sono tre morti al giorno per lavoro. Ieri ce ne sono state quattro, di cui tre tutte in una volta. Un vero strike, come i birilli del bowling. Il quarto è morto a Pescia, in provincia di Pistoia, risucchiato dalla pressa di una fabbrica, la 3f ecologia, che si occupa del riciclo della carta. La vittima è un operaio di 36 anni, Marius Birt, di nazionalità romena. Al contrario dei fumogeni queste morti non sono percepite dall’establishment come un pericolo per l’ordine pubblico.

Bonanni e Marchionne possono dormire sonni tranquilli. Dormiranno male, invece, i familiari di Giuseppe Cecere, 50 anni, capuano, sposato e padre di tre figli e quelli di Antonio Di Matteo, 63 anni, di Macerata della Campania e Vincenzo Musso, 43 anni, di Casoria, che ieri si disperavano davanti alla Dsm, stabilimento con 80 dipendenti. Una multinazionale farmaceutica olandese con 200 siti distribuiti in 49 Paesi, che da quanto emerge dai primi accertamenti avrebbe dato in appalto ad una ditta edile di Afragola, la Errichiello, i lavori di pulizia del silos killer. Severo il primo giudizio sostituto procuratore di Santa maria Capua Vetere, Donato Ceglie, chiamato a svolgere l’inchiesta e che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo: «Da quanto sta emergendo mi sembra che non ci fosse sufficiente sicurezza e protezione». Killer dunque non sarebbe stato il silos ma le condizioni di lavoro, il che rinvia all’intera filiera delle ditte appaltatrici chiamate a svolgere questo genere di lavoro. L’abbattimento dei costi spinge a ricorrere a lavoro dequalificato con turni che si dilungano molto oltre l’orario normale, senza adeguata formazione, protezione, dotazione tecnica e sicurezza. Colpevoli sono quei rapporti sociali che disprezzano la vita di chi lavora. Sembra accertato che i tre stessero lavorando in ore di straordinario per terminare la bonifica della cisterna e che siano stati investiti da un improvviso processo di fermentazione dei residui presenti nel fondo del locale mentre smontavano i ponteggi. Uno dei tre sarebbe intervenuto per portare soccorso agli altri due, finendo anche lui privo di sensi. Le morti durante operazioni di pulizia e manutenzione delle cisterne sono diventate negli ultimi tempi una delle cause maggiori di decesso sui posti di lavoro.

Bonanni e Marchionne possono dormire sonni tranquilli. Dormiranno male, invece, i familiari di Giuseppe Cecere, 50 anni, capuano, sposato e padre di tre figli e quelli di Antonio Di Matteo, 63 anni, di Macerata della Campania e Vincenzo Musso, 43 anni, di Casoria, che ieri si disperavano davanti alla Dsm, stabilimento con 80 dipendenti. Una multinazionale farmaceutica olandese con 200 siti distribuiti in 49 Paesi, che da quanto emerge dai primi accertamenti avrebbe dato in appalto ad una ditta edile di Afragola, la Errichiello, i lavori di pulizia del silos killer. Severo il primo giudizio sostituto procuratore di Santa maria Capua Vetere, Donato Ceglie, chiamato a svolgere l’inchiesta e che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo: «Da quanto sta emergendo mi sembra che non ci fosse sufficiente sicurezza e protezione». Killer dunque non sarebbe stato il silos ma le condizioni di lavoro, il che rinvia all’intera filiera delle ditte appaltatrici chiamate a svolgere questo genere di lavoro. L’abbattimento dei costi spinge a ricorrere a lavoro dequalificato con turni che si dilungano molto oltre l’orario normale, senza adeguata formazione, protezione, dotazione tecnica e sicurezza. Colpevoli sono quei rapporti sociali che disprezzano la vita di chi lavora. Sembra accertato che i tre stessero lavorando in ore di straordinario per terminare la bonifica della cisterna e che siano stati investiti da un improvviso processo di fermentazione dei residui presenti nel fondo del locale mentre smontavano i ponteggi. Uno dei tre sarebbe intervenuto per portare soccorso agli altri due, finendo anche lui privo di sensi. Le morti durante operazioni di pulizia e manutenzione delle cisterne sono diventate negli ultimi tempi una delle cause maggiori di decesso sui posti di lavoro.

L’ultimo episodio è accaduto il 25 agosto scorso in Puglia, anche lì vennero coinvolti tre lavoratori ma alla fine due si salvarono. Un altro episodio ci fu all’inizio dell’anno, in un paesino alla periferia di Alessandria, due operai scesi in un deposito di un distributore in disuso morirono investiti da un flusso di gas. Dal 2006 si contano almeno altri sette episodi di particolare gravità che portano il numero dei lavoratori avvelenati a 26. Terribile l’incidente accaduto a Mineo, in Sicilia, nel giugno 2008, che provocò la morte di sei operai che pulivano la vasca di un depuratore comunale. Non le misure di sicurezza e un diverso valore attribuito alla manodopera hanno ridotto il numero dei morti sul lavoro registrato dall’Istat nell’ultimo anno, ma solo il calo dell’occupazione e della produzione dovuto alla crisi. Lo prova il contemporaneo incremento delle malattie professionali. Si lavora in pochi, male e troppo.

Piperno: «Cossiga, architetto dell’emergenza giudiziaria era convinto che con l’amnistia si sarebbero chiusi gli aspetti più orripilanti di quegli anni» (via Insorgenze)

via Insorgenze

No alla petrolizzazione dell’Abruzzo

DIFENDIAMO IL LAGO DI BOMBA.

DIFENDIAMO IL LAGO DI BOMBA.

CONTRO LA PETROLIZZAZIONE, CONTRO TRIVELLAZIONI E RAFFINERIE

L’ABRUZZO SCENDE IN PIAZZA CONTRO CHI VUOLE INQUINARE LA LORO MERAVIGLIOSA TERRA

L’idiozia in politica … anatomia del discorso leghista

Libri – Lynda Dematteo, L’Idiotie en politique. Subversion et néo-populisme en Italie, Cnrs éditions-Editions de la maison des sciences de l’homme, Paris 2007

di Paolo Persichetti, Liberazione 16 aprile 2005

Sondare la profondità storica dei discorsi politici può riservare notevoli sorprese proprio perché i comportamenti politici non sono determinati soltanto dagli eventi più recenti, ma si iscrivono in una storicità che in parte sfugge al loro controllo. E’ quanto dimostra Lynda Dematteo, giovane antropologa della politica di scuola francese, (le sue origini sono piemontesi), in un libro per ora pubblicato solo in Francia, L’Idiotie en politique. Subversion et néo-populisme en Italie, Cnrs éditions-Editions de la maison des sciences de l’homme, Paris 2007. Dedicato alle modalità del discorso politico tenuto dalla Lega nord, il volume raccoglie un lungo studio sul campo condotto nella zona di Bergamo. Il risultato della ricerca relativizza molto la presunta “rivoluzione leghista” mostrando come nella realtà il discorso padano mobiliti tematiche ancestrali mettendole a profitto con le paure contemporanee. Più che una rivoluzione, l’onda leghista evoca una sorta di Termidoro, quella che potremmo definire una reazione sociale di massa.

Come nasce il discorso leghista?

Esiste una relazione carsica tra l’opposizione cattolica allo stato unitario nei primi decenni di vita nazionale e il leghismo. Vi è una quasi totale sovrapposizione geografica tra ex province bianche e aree leghiste. L’autonomismo nordista ha le sue radici nei movimenti autonomisti che sopravvivono ai margini della Dc negli anni 50. Diffuso in alcune province periferiche, era conosciuto e ripreso da alcuni amministratori ed esponenti politici locali democristiani. L’attuale discorso della Lega nord è stato composto in quel periodo, quando nacquero esperienze come il Movimento autonomista bergamasco di Guido Calderoli che si presenta alle elezioni amministrative del ‘56, il Movimento autonomie regionali padane che partecipa alle elezioni politiche del ‘58 e del ‘67, l’Unione autonomisti padani di Ugo Gavazzeni che approva il suo statuto a Pontida, sempre nel ‘67, federando gruppi autonomisti lombardi, trentini, friulani e piemontesi. Anche se non si tratta di un’elaborazione ideologica vera e propria ma di un diffuso senso comune. Dopo essere sopravvissuto per decenni tra le pieghe profonde del territorio, tenuto a bada nei suoi accenti più reazionari dal partito cattolico, si rigenera e riemerge brutalmente in superficie quando la Dc crolla sotto i colpi delle inchieste giudiziarie.

Nella tua ricerca sostieni che la sua matrice politico-culturale risale ancora più indietro?

Rimonta alla tradizione cattolica antiliberale, al riflesso antigiacobino del clero legittimista, al retroterra guelfo e papalino che fa proprio il discorso del governo locale e delle autonomie e che si lega alle insorgenze popolari delle valli che vissero in modo ostile la campagna bonapartista, il triennio giacobino con le sue riforme che mettevano in discussione i vecchi diritti consuetudinari concessi dalla Serenissima, il Risorgimento delle élites urbane massoniche e rimasero indifferenti alla Resistenza egemonizzata dai comunisti.

Come si concilia tutto ciò col paganesimo delle ampolle e i matrimoni celtici?

Alcuni di questi riti sono inventati, come nel caso dell’ampolla, altri sono ripresi e dirottati, come accade per il giuramento di Pontida. La Lega se ne appropria e li deforma reinventando un proprio mito delle origini. Mentre il rito dell’Ampolla rinvia piuttosto al paganesimo classico dell’estrema destra, il giuramento di Pontida risale alla tradizione neoguelfa, al momento della riconciliazione tra i cattolici rimasti fuori dalla vita politica nazionale e lo Stato italiano. I leghisti ne capovolgono il simbolismo originario per trasformarlo in un patto contro Roma. L’esatto contrario del significato attribuito dalla tradizione neoguelfa che vedeva in Roma la sede del papato.

Non credi che la doppiezza sia uno degli strumenti che hanno favorito il successo alla Lega? Buona parte della sua retorica politica ricorre agli attacchi contro la casta dei politici, i giri di valzer, quando loro stessi sono una delle espressioni più compiute di questo trasformismo. In 20 anni sono passati dall’ultraliberismo delle origini al colbertismo tremontiano, dal paganesimo all’asse col Vaticano, dalla mistica celtica al clericalismo bigotto, la difesa del crocifisso e di Gerusalemme liberata. Dipinta come l’unico e l’ultimo partito ideologico, sembra piuttosto il partito delle giravolte…. La stessa cosa non sembra praticabile a sinistra, dove l’elettorato non perdona il doppio linguaggio e sanziona la doppiezza. Gli elettori della Lega al contrario la premiano.

Non credo che sia proprio così, i militanti vivono male queste giravolte, almeno i più coerenti, c’è un turn over importante nel partito. Gli elettori invece si soffermano solo sulle principali parole d’ordine mai cambiate, quelle contro “Roma ladrona”, “Prima la nostra gente” ecc. Credo che la Lega rappresenti bene le contraddizioni della gente delle provincie bianche. Per esempio il libertinaggio di fatto e il bigottismo di facciata. Questa incoerenza lampante tra i discorsi moralistici e i comportamenti sociali è qualcosa di assai sorprendente per una francese. Anche in economia, più che di colbertismo parlerei di mercantilismo. Sono liberisti quando gli conviene e protezionisti quando si sentono in difficoltà. Hanno una concezione aggressiva delle relazioni commerciali. Non credo che il governo italiano assecondi le imprese come fa il governo francese, soprattutto quelle piccole e medie del Nord-Est che la Lega rappresenta.

Eppure la Lega sfonda in territori nuovi, oltrepassa i confini delle antiche provincie neoguelfe.

La Lega riesce ad avere successo perché non incarna la critica della politica ma la sua parodia. Scimmiottando il potere in qualche modo contribuisce alla dissoluzione del sistema stesso, non al suo rilancio. Nella strategia comunicativa dei suoi leader vi è un uso cosciente del registro buffonesco, del carnevalesco, della maschera. Umberto Bossi e Roberto Maroni hanno studiato a fondo la cultura dialettale. Ai suoi inizi radio Padania era paradossalmente una emittente di sinistra che difendeva la cultura locale, il dialetto, i temi della cultura popolare. Bossi tiene le sue prime conferenze sul dialetto all’inizio degli anni 80. La riattivazione degli stereotipi locali è servita a creare un sentimento d’appartenenza identitaria. In ogni singolo territorio la Lega ha riattivato degli stereotipi che creano legame sociale, un po’ come delle bandiere. La sinistra forse lo ha dimenticato ma i comunisti davano importanza alle maschere, negli anni 50 organizzavano il carnevale per consolidare il legame con le classi popolari.

Nel libro evochi il gozzuto Gioppino, folkloristico valligiano bergamasco la cui idiozia era valorizzata come “un dono di natura”, per sostenere che anche i dirigenti leghisti camuffano la loro astuzia avvolgendola nella grossolanità.

E’ quello che chiamo uso della maschera. Ad un certo punto anche il raffinato professor Tremonti è arrivato a dichiarare: «Noi siamo gente semplice, poche volte ci capita di leggere un libro… ». Recitare la parte dei finti sciocchi serve per sentirsi autorizzati a pronunciare qualsiasi cosa. Presentare il discorso razzista facendo uso del registro comico è una delle strategie tipiche dell’estrema destra. Basti guardare a come Céline camuffa nei suoi testi il razzismo attraverso la derisione e la comicità. Si tratta di una tecnica per far passare l’indicibile, renderlo udibile infrangendo il muro dell’intollerabile fino a sedimentare un senso comune che a forza di minimizzare accetta tutto. Spesso i militanti e i partecipanti ai comizi prendono le distanze e deridono gli eccessi verbali dei dirigenti della Lega. Un modo per esorcizzare e mettersi la coscienza a posto.

A me sembra un gioco molto serio questo osare e imporre il punto di vista di quella porzione di società che rappresentano.

In realtà provocano per ristabilire l’ordine legittimo. Un passo avanti per poterne fare due indietro. Osano, giocano la provocazione carnevalesca per suscitare un riflesso d’ordine. Non mirano alla rottura ma alla restaurazione.

Un Newroz lungo alcuni giorni, nel Kurdistan che resiste!

di Michele Vollaro, Diyarbakir

In tutta la Turchia, le celebrazioni per il Newroz (il capodanno che segna l’inizio della primavera e per il popolo curdo rappresenta l’occasione di rivendicare l’orgoglio della propria appartenenza) si sono svolte senza scontri o tensioni particolari.

Numerose erano le preoccupazioni che anche quest’anno la festa del “Nuovo giorno” sarebbe stata macchiata da episodi di violenza e provocazioni da parte degli apparati di sicurezza dello stato turco o dei seguaci del nazionalismo kemalista, in particolare dopo il bando a dicembre del Partito per una Società Democratica (Dtp) e il successivo arresto di centinaia di sindaci e attivisti per i diritti umani curdi nei mesi successivi (sarebbero più di 2000 secondo le stime dell’Ihd, l’Associazione per i diritti umani di Diyarbakir). E invece sono stati giorni di festa, culminati nella oceanica giornata del 21 marzo ad Amed (il nome curdo di Diyarbakir), a cui hanno partecipato oltre un milione e mezzo di persone. I festeggiamenti del Newroz, quest’anno, sono infatti cominciati già nei giorni precedenti al 21 marzo in moltissime località, caratterizzati ovunque da una partecipazione enorme, un clima festoso e combattivo al tempo stesso, e soprattutto l’assenza di incidenti e tensioni. Una scelta politica, presa dal Partito della pace e la democrazia (Bdp), la formazione che ha rimpiazzato il disciolto Dtp, per dimostrare al governo di Ankara la propria forza e capacità di organizzazione, nonostante la maggior parte dei suoi quadri dirigenti si trovi adesso in carcere a causa della stretta repressiva cominciata a dicembre, e tuttora in corso.

Secondo gran parte dei quotidiani turchi, merito di quest’atmosfera tranquilla è della cosiddetta “apertura democratica” avviata lo scorso anno dal governo di Recep Tayyip Erdoğan, una serie di iniziative tese in teoria a garantire pari diritti alle “minoranze” che vivono in Turchia, a cominciare dai circa 20 milioni di curdi.

“Il progetto del governo, volto a migliorare gli standard democratici, il rispetto dei diritti umani e delle differenze nel paese – ha scritto uno tra i principali giornali turchi, ‘Zaman’, nella sua edizione in lingua inglese – ha portato a un’atmosfera di mutua comprensione e fiducia non solo tra le persone, ma anche tra le forze di sicurezza dello stato e le persone”. In ogni caso, il lessico usato dai quotidiani turchi per raccontare le giornate del capodanno curdo evidenziano in modo significativo la difficoltà – causata dal centralismo imposto alla struttura statale dall’ideologia kemalista – di una reale accettazione di differenti culture all’interno della Turchia: negli articoli non si parla delle celebrazioni del Newroz in Kurdistan, ma piuttosto del “Nevruz nella regione del Sudest (il Güneydoğu in lingua turca)”, poiché – ci spiega un giornalista curdo a Diyarbakir – “ci sono tre lettere dell’alfabeto curdo che non sono presenti in quello turco (w, q, x) e perciò il loro uso è vietato, e ancora oggi ha un valore estremamente politico; inoltre, in Turchia ufficialmente non esiste una regione che si chiama Kurdistan: secondo Ankara, questo è il Sudest, una definizione che utilizzando i punti cardinali dimostra chiaramente il suo voler essere relativa e corrispondente a un centro politico rispetto al quale non siamo altro che una periferia, senza la dignità di avere un nome proprio”.

A Diyarbakir, nella città considerata la capitale simbolica del Kurdistan, il Newroz è stato caratterizzato dalla partecipazione dei più importanti cantanti curdi, tra i quali i celebri Ciwan Haco e Ferhat Tunç, e il cantante rap Serhado, amatissimo dai più giovani. Benché la festa dovesse cominciare ufficialmente alle 10, già dalle 6 del mattino il parco adibito ad accogliere i partecipanti cominciava a riempiersi; poco prima dell’inizio ufficiale, gruppi di giovani hanno cominciato a ballare l’halay, la danza tradizionale, mentre sul palco venivano affissi cartelli nei due dialetti curdi parlati nella regione, il kurmanji e lo zaza. Nei vari interventi è stata ricordata la repressione del popolo curdo e dei suoi rappresentanti a opera delle forze di sicurezza turche. I primi a prendere la parola sono stati l’ex-presidente del Dtp, Ahmet Türk (in attesa a metà aprile di essere processato per il suo incarico politico in un partito messo fuorilegge), e il sindaco di Diyarbakır, Osman Baydemir, che si sono appellati al governo chiedendo una soluzione democratica della questione curda, e affermando la necessità di coinvolgere come interlocutore per la risoluzione del conflitto tra esercito e miliziani curdi il leader del Pkk, Abdullah Öcalan, recluso dal 1999 nel carcere di massima sicurezza sull’isola di Imralı, presso Istanbul. Tra i relatori – che hanno parlato soprattutto in lingua curda – anche l’ex deputata Leyla Zana, Selahattin Demirtaş, attuale presidente del Bdp,e Fatma Öcalan, sorella di Abdullah.

Due le richieste che tutti i relatori hanno posto al governo per rilanciare la possibilità di riforme che consentano una reale democratizzazione della Turchia: la liberazione di tutti i detenuti politici curdi arrestati negli ultimi mesi e l’abolizione dello sbarramento del 10% alle elezioni politiche, una misura che impedisce ai partiti curdi una reale rappresentazione del popolo curdo nel Parlamento di Ankara (ndr: i parlamentari curdi sono sempre stati eletti come indipendenti) e conseguentemente lo svolgimento di un lavoro politico continuo anche a livello nazionale. E poi, con gran sorpresa di tutti, dai maxischermi allestiti vicino al palco, parla anche Abdullah Öcalan, seppure attraverso una vecchia registrazione in cui parla di pace, libertà e diritti.

Dalle montagne del Qandil, in Iraq, nei giorni immediatamente successivi, ha parlato il comandante in capo, per così dire, del Pkk, Murat Karayilan, che in un’intervista con la Reuters ha affermato che con il Newroz si è aperta una nuova fase. “Non un periodo ad interim – ha detto – ma una vera e propria fase che si svilupperà nei termini di una soluzione democratica o della resistenza”. In altre parole, Karayilan non si sbilancia sul futuro del cessate il fuoco: se da una parte dice che l’illegalizzazione del Dtp ha reso la via per una soluzione politica molto più ardua e che la tregua “potrebbe essere rotta e potremmo riprendere la lotta armata”, dall’altra sottolinea come “le celebrazioni del Newroz possono essere lette come un referendum”. E l’opinione dei milioni di persone che hanno festeggiato è chiaramente quella che la pace deve prevalere. Il che non significa arrendersi, ma piuttosto che ora si attende una risposta da Ankara.

Karayilan sembra indicare che per il momento le bocce sono ferme. Per il momento. Quanto questo momento possa durare, è difficile dirlo. La primavera purtroppo, con lo scioglimento delle nevi sulle montagne, è per le forze armate turche il momento propizio per lanciare campagne militari anche molto pesanti. E negli ultimi giorni a Diyarbakir il fragore assordante dei caccia turchi diretti a sud verso l’Iraq è il rumore di fondo a molte ore del giorno, mentre la città è di nuovo piena di blindati di esercito e polizia ad ogni angolo. Come ha detto chiaramente l’altro ieri un gruppo di intellettuali turchi, curdi e turkmeni incontrando ad Ankara il premier Erdoğan, “o ci sono passi concreti, oppure l’iniziativa democratica rimarrà una scatola vuota e pace e giustizia nient’altro che parole senza senso”.

Ancora equazioni investigative. Arrestati a Milano Morlacchi e Virgilio, per banda armata

In carcere a Milano Manolo Morlacchi, figlio di Pierino, fondatore delle Br. Accusato dalla Digos di banda armata

di Paolo Persichetti, Liberazione 19 Gennaio 2010

Smantellata nel corso del 2003 la fragile struttura che in occasione degli attentati mortali contro Massimo D’Antona e Marco Biagi aveva riesumato la sigla delle Brigate rosse-partito comunista combattente, gli apparati investigativi, in particolare quelli della Digos romana guidata da Lamberto Giannini, hanno da allora deciso di portare avanti una strategia investigativa improntata essenzialmente all’azione preventiva contro gli ambienti ritenuti, a torto o a ragione, contigui alle aree politiche antisistema.

Per gli uomini dell’antiterrorismo le azioni del 1999 e del 2001 sono la conseguenza dell’affrettata convinzione che il fenomeno lotta armata avesse trovato termine alla fin degli anni 80, con il conseguente abbandono delle indagini sui superstiti. Gli arresti di Manolo Morlacchi e Costantino Virgilio, realizzati ieri mattina a Milano, sono la diretta conseguenza di questa filosofia. Una concezione del lavoro d’indagine che si avvicina molto di più alle tecniche di rastrellamento che a quelle dell’inchiesta mirata. Impostazione che ormai non trova più oppositori davanti a se. La cultura garantista si è liquefatta e l’idea dell’arresto preventivo, cioè prima che un fatto-reato sia stato effettivamente commesso, in questo caso la costituzione di una banda armata, la realizzazione di un reticolo associativo illegale e clandestino, è una circostanza che non contesta più nessuno.

Lunghe custodie cautelari in regime di carcere duro anticipano condanne che forse nemmeno verrano. Giustizia dissuasiva.