Archivio

da “Lavorare Stanca”:

SEMPLICITA’

L’uomo solo -che è stato in prigione- ritorna in prigione

ogni volta che morde in un pezzo di pane.

In prigione sognava le lepri che fuggono

sul terriccio invernale. Nella nebbia d’inverno

l’uomo vive tra muri di strade, bevendo

acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane.

Uno crede che dopo rinasca la vita,

che il respiro si calmi, che ritorni l’inverno

con l’odore del vino nella calda osteria,

e il buon fuoco, la stalla, e le cene. Uno crede,

fin che è dentro uno crede. Si esce fuori una sera,

e le lepri le han prese e le mangiano al caldo

gli altri, allegri. Bisogna guardarli dai vetri.

L’uomo solo osa entrare per bere un bicchiere

quando proprio si gela, e contempla il suo vino:

il colore fumoso, il sapore pesante.

Morde il pezzo di pane, che sapeva di lepre

in prigione, ma adesso non sa più di pane

nè di nulla. E anche il vino non sa che di nebbia.

L’uomo solo ripensa a quei campi, contento

di saperli già arati. Nella sala deserta

sottovoce si prova a cantare. Rivede

lungo l’argine il ciuffo di rovi spogliati

che in agosto fu verde. Dà un fischio alla cagna.

E compare la lepre e non hanno più freddo.

AGONIA

Girerò per le strade finché non sarò stanca morta

saprò vivere sola e fissare negli occhi

ogni volto che passa e restare la stessa.

Questo fresco che sale a cercarmi le vene

è un risveglio che mai nel mattino ho provato

così vero: soltanto, mi sento più forte

che il mio corpo, e un tremore più freddo accompagna il mattino.

Sono lontani i mattini che avevo vent’anni.

E domani, ventuno: domani uscirò per le strade,

ne ricordo ogni sasso e le strisce di cielo.

Da domani la gente riprende a vedermi

e sarò ritta in piedi e potrò soffermarmi

e specchiarmi in vetrine. I mattini di un tempo,

ero giovane e non lo sapevo, e nemmeno sapevo

di essere io che passavo -una donna, padrona

di se stessa. La magra bambina che fui

si è svegliata da un pianto durato per anni:

ora è come quel pianto non fosse mai stato.

E desidero solo colori. I colori non piangono,

sono come un risveglio: domani i colori

torneranno. Ciascuna uscirà per strada,

ogni corpo un colore -perfino i bambini.

Questo corpo vestito di rosso leggero

dopo tanto pallore riavrà la sua vita.

Sentirò intorno a me scivolare gli sguardi

e saprò d’esser io: gettando un’occhiata,

mi vedrò tra la gente. Ogni nuovo mattino,

uscirò per le strade cercando i colori.

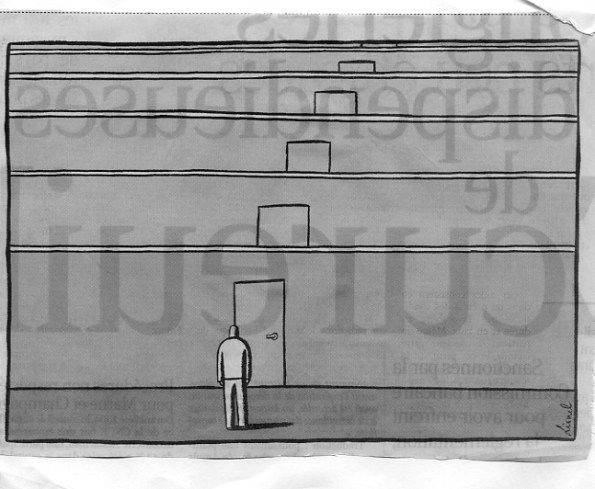

Aboliamo l’ergastolo!

Quando un Tribunale condanna un recluso ad una pena temporale, anche elevata, gli riconosce comunque il diritto alla libertà. Se invece condanna una persona all’ergastolo gli toglie questo diritto e, per il malcapitato, la libertà diventa una concessione.

Dopo 6 anni l’ergastolo mi è stato tolto e tramutato in trent’anni di carcere.

Mi sono raddrizzato. Da curvo che ero, con quel macigno sul collo.

Il suo compagno di cella insisteva.

-L’ergastolo di fatto non esiste più, al massimo dopo vent’anni si esce.

Quella sera stizzito rispose:

-Ma tu…ti sei mai addormentato con l’ergastolo?

336 ergastoli, tanti ne sono stati erogati tra il 1969 e il 1989 in processi contro le Brigate Rosse ed altre organizzazioni di sinistra per fatti di lotta armata.

L’art. 1 della legge antiterrorismo, varata tra il dicembre del 1979 ed il febbraio 1980, introducendo un’aggravante particolare per i reati commessi con finalità eversiva, rendeva certo ed automatico l’ergastolo per tutti quei delitti che lo prevedevano. L’impennata nelle condanne all’ergastolo si ha proprio negli anni successivi all’entrata in vigore di quella legge approvata dal parlamento in un periodo di acutizzazione dello scontro. Basti ricordare che nella primavera del 1978 avvennero il sequestro e l’omicidio dell’onorevole Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse.

Con le leggi emergenziali per la lotta al terrorismo il Parlamento ha legittimato, per la prima volta in Italia, un uso massivo ed abnorme dell’ergastolo. Delle centinaia di ergastoli una parte sono stati sicuramente erogati per responsabilità materiale diretta al reato, molti però, per semplice concorso morale o per la partecipazione solo marginale alle attività preparatorie di un delitto.

Terrorista: persona senza inflessioni dialettali. Sradicata da qualunque contesto sociale. Alieno. Manovrato da forze occulte, o paesi stranieri. Infatuato da ideologie deliranti. Senza alcun seguito di massa. Assalta la democrazia. Semina il terrore nella comunità.

Questo, a grandi linee, potrebbe essere lo stereotipo del terrorista che è stato impropriamente applicato alle persone e al fenomeno della lotta armata degli anni ’70.

Questo, a grandi linee, potrebbe essere lo stereotipo del terrorista che è stato impropriamente applicato alle persone e al fenomeno della lotta armata degli anni ’70.

Terrorista può tradursi anche in ergastolano. Terrorista – ergastolano. Due termini che legano bene. L’ergastolo sembra infatti la sanzione più ovvia e naturale per un terrorista, perché non fa che espellere a vita dal consorzio umano un corpo che gli è stato giudicato estraneo.

-TRATTO DA “ERGASTOLO” di Nicola Valentino-

PER L’ABOLIZIONE DELL’ERGASTOLO.

FUORI I DETENUTI POLITICI, AMNISTIAMO GLI ANNI ’70

CONTRO IL CARCERE, GIORNO DOPO GIORNO

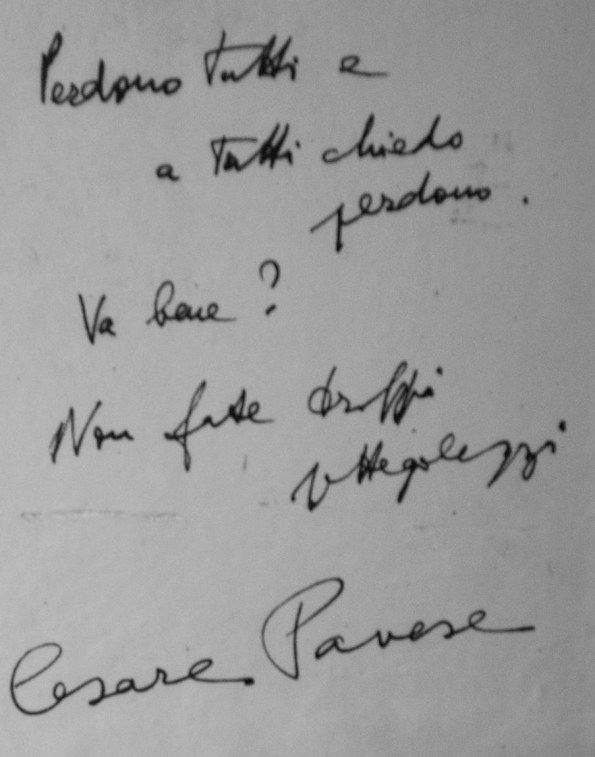

Centenario della nascita di Cesare Pavese

“Non mi tremarono soltanto le mani a me il giorno orribile che andai a vederlo nella sua bara, con un vestito grigio e i capelli ben ravviati, nella sede di Einaudi. Eravamo in molti a essere disperati, tutti col senso di colpa di non aver fatto niente per evitare la pazzia di quel suicidio.” -Fernanda Pivano-

Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950)

Ancora un omaggio a Cesare Pavese, nel giorno del centenario della sua nascita. Una piccola selezione di pagine da “IL MESTIERE DI VIVERE”, suo diario fino al giorno del suicidio.

15 Settembre 1946

Aspettare è ancora un’occupazione. E’ non aspettare niente che è terribile.

5 Aprile 1947

Nel periodo clandestino tutto era speranza; ora tutto è prospettiva di disastro.

12 Aprile

Aver l’impressione che ogni cosa buona che ti tocca sia un felice errore, una sorte, un favore immeritato, non nasce da buon animo, da umiltà e distacco, ma dal lungo servaggio, dall’accettazione dell’arbitrio e della dittatura. Hai l’anima dello schiavo, non del santo. Che a vent’anni, quando i primi amici ti lasciarono, tu soffrissi per nobile sofferenza, è una tua illusione. Ti dispiacque dover smettere abitudini gradite, non altro. E continui adesso, tale e quale.

Tu sei solo, e lo sai. Tu sei nato per vivere sotto le ali di un altro, sorretto e giustificato da un altro, che sia però tanto gentile da lasciarti fare il matto e illudere di bastare da solo a rifare il mondo. Non trovi mai nessuno che duri tanto; di qui, il tuo soffrire i distacchi -non per tenerezza. Di qui, il tuo rancore per chi se n’è andato; di qui la tua facilità a trovarti un nuovo patrono -non per cordialità. Sei una donna, e come donna sei caparbio. Ma non basti da solo, e lo sai.

4 Giugno

Per quanto viva sia la gioia di stare con amici, con qualcuno, più forte quella di andarsene soli, dopo. La vita e la morte.

21 Novembre 1947

Sapere che qualcuno ti attende, qualcuno ti può chiedere conto dei tuoi gesti e pensieri, qualcuno può seguire con gli occhi e aspettarsi una parola -tutto questo ti pesa, t’impaccia, t’offende.

Ecco perchè il credente è sano, anche carnalmente -sa che qualcuno lo attende, il suo Dio. Tu sei celibe – non credi in Dio.

13 Gennaio 1949

Vivere tra la gente è sentirsi foglia sbattuta. Viene il bisogno d’isolarsi, di sfuggire al determinismo di tutte quelle palle da biliardo.

1 Gennaio 1950

Solita storia. Anche il dolore, il suicidio, facevano vita, stupore, tensione. In fondo ai grandi pensieri, hai sempre sentito tentazione suicida. Ti eri abbandonato. Ti eri spogliato dell’armatura. Eri ragazzo.

L’idea del suicidio era una protesta di vita. Che morte non voler più morire.

22 Marzo

Nulla. Non scrive nulla. Potrebbe essere morta.

Devo avvezzarmi a vivere come se questo fosse normale.

Quante cose non le ho detto. In fondo il terrore di perderla ora, non è l’ansia “del possesso” ma la paura di non poterle più dire queste cose. Quali siano queste cose ora non so. Ma verrebbero come un torrente quando fossi con lei. E’ uno stato di creazione. Oh Dio, fammela ritrovare.

25 Marzo

Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perchè un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla.

8 Maggio

E’ cominciata la cadenza del soffrire. Ogni sera, all’imbrunire, stretta al cuore -fino a notte.

16 Maggio

Adesso il dolore invade anche il mattino.

20 Luglio

Non si può finire con stile.

17 Agosto

I suicidi sono omicidi timidi. Masochismo invece che sadismo.

Il piacere di farmi la barba dopo due mesi di carcere – di farmela da me, davanti a uno specchio, in una stanza d’albergo, e fuori era il mare.

E’ la prima volta che faccio il consuntivo di un anno non ancor finito. Nel mio mestiere dunque son re.

In dieci anni ho fatto tutto. Se penso alle esaltazioni di allora.

Nella mia vita sono più disperato e perduto di allora. Che cosa ho messo insieme? Niente. Ho ignorato per qualche anno le mie tare, ho vissuto come se non esistessero. Sono stato stoico. Era eroismo? No non ho fatto fatica. E poi, al primo assalto dell’ “inquieta angosciosa”, sono ricaduto nella sabbia mobile. Da marzo mi ci dibatto. Non importano i nomi. Sono altro che nomi di fortuna, nomi casuali e a questo trionfo manca la carne, manca il sangue, manca la vita.

Non ho più nulla da desiderare su questa terra, tranne quella cosa che quindici anni di fallimenti ormai escludono. Questo il consuntivo dell’anno non finito, che non finirò.

18 Agosto

Basta un po’ di coraggio.

Più il dolore è determinato e preciso, più l’istinto della vita si dibatte, e cade l’idea del suicidio.

Sembrava facile, a pensarci. Eppure donnette l’anno fatto. Ci vuole umiltà, non orgoglio.

Tutto questo fa schifo.

Non parole. Un gesto. Non scriverò più.

Omaggio a Cesare Pavese -corrispondenze-

Un piccolo omaggio al mio Cesare, a Cesare Pavese, in attesa del centenario della sua nascita, i l 9 settembre. Un piccolo assaggio della sua corrispondenza…ho fatto una scelta “leggera”, che non sfiora le lettere ai suoi maestri, editori, compagni di penna e di vita. E nemmeno le ultime lettere prima del suicidio. La prima è una lettera ad una ragazza anonima, scritta nella fanciullezza..

l 9 settembre. Un piccolo assaggio della sua corrispondenza…ho fatto una scelta “leggera”, che non sfiora le lettere ai suoi maestri, editori, compagni di penna e di vita. E nemmeno le ultime lettere prima del suicidio. La prima è una lettera ad una ragazza anonima, scritta nella fanciullezza..

poi un piccolo assaggio del confino in Calabria, dopo qualche mese di detenzione prima a Torino e poi nel carcere romano di Regina Coeli..

E poi Fernanda. La cara Fernanda Pivano, cresciuta da Pavese come sua alunna al liceo, sua piccola amica e confidente, sua erede valida e meravigliosa.

Tra qualche giorno metterò alcuni stralci de “Il mestiere di Vivere”, suo diario e capolavoro.

A UNA RAGAZZA

Santo Stefano Belbo, 17 settembre 1927, notte

Per tutto il viaggio non ho pensato che a te.

Al tuo volto e alla tua figura continua che tu hai sempre. Ma soprattutto, immerso in una nuvola di dolcezza segreta, ho fantasticato e mi sono inebriato a lungo del dono dolcissimo e indicibile che ho avuto da te ieri senza aver osato sperarlo mai. Nei giorni passati tu mi avevi già confuso di cose belle, di doni semplici e meravigliosi, ma ieri tu mi hai donato nella tua intimità dolce e triste il culmine della vita. Mi hai mostrato la grandezza appassionata e rassegnata del tuo sentimento di essere una creatura altissima che vive davvero di sogni e di dolore e hai saputo nei baci, nelle carezze, nella carezza più pura del tuo corpo, colmare di gioia e insieme convincere di rassegnazione il mio cuore. Sei tornata per me quella che per un istante l’odiosità degli altri e la viltà della mia anima avevano oscurato: un fiore di poesia, un fiore delicato e indicibile, pieno di dolcezza e tristezza, datrice di spasimi e di gioie, un’immagine affinata nella bellezza di un sogno, della vita immensa e umile, di tutte le cose più alte.

Mi fai soffrire, divinamente soffrire ancora, al pensiero di te, del tuo passato e del tuo avvenire, ma ora comprendo, comprendo come non mai. Ho sentito sotto la mia guancia battere il tuo cuore profumato e triste e ho compreso con tutta la mia rassegnazione l’altezza della tua anima che sa sacrificarsi così per donare intorno a sé, a un povero poetucolo inetto, tanta dolcezza di poesia, per il solo amore di regalare una cosa buona a un essere tanto triste e tanto fanciullo.

Tu mi hai fatto e convinto poeta, o mia grande bambina.

Prima di te tutte le mie pagine non erano che sfoghi sforzati e tremendi, fulminei, di lunghe sofferenze grige che a un tratto culminavano in una irresistibile potenza di spasimo, o cose morte stentate e sofferte in segreto e con immensa vergogna. Ma ora dopo la tua apparizione azzurra, che fu per me come una grande melodia, colle note gaie e serene dei tuoi capelli biondi, della tua fragilità di sogno, e con quelle più profonde e dolorose dei tuoi occhi spalancati, del tuo viso buono e sorridente della tua povera anima esile ma tanto dolce che rassomiglia solo alla tua voce e a tutta la tua vita… Vedi mi perdo bambina, a pensare e sognare di te.

Ora dicevo dopo la tua apparizione di sogno, la poesia è diventata una cosa sola colla mia esistenza, e ad ogni istante mi fioriscono in cuore tenerezze, scatti, struggimenti e contemplazioni, gioie vivissime e dolori tristi, spasimi, sogni, tutti fusi e vivificati nell’onda struggente di tenerezza che non mi lascia più e mi pare mi consumi lentamente il cuore. Intorno alla tua figura bella si raggruppano tutte queste ebbrezze del cuore, tu sei il loro corpo e la loro forma terrestre, sei il simbolo vivo delle tempeste e delle calme della mia anima e per te sbocciano tutti i miei canti.

Tu sei per me una cosa sovrumana, altissima e inesprimibile, bambina: sei per me la poesia e la vita, la poesia della vita. Vedi quanta gratitudine debbo avere per te. E ieri, ieri, tu mi hai dato nella rinuncia di te stessa i baci e le carezze e le parole di conforto che tu sola sai.

Oh grazie bambina.

Qua ho riveduto i colli fra cui sono nato nella dolce pianura del fiume, piena d’alberi e la terra del largo declivio dolcissimo dove ho scorrazzato e vissuto bambino: ho riveduto i profili delle colline pallidi di lontananza dove bambino ancora, spaziavo lo sguardo col cuore gonfio, e con parole esaltate alla bocca in un’aspirazione struggente a mondi lontani, tanto lontani, dove si viveva soltanto della musica di quelle belle parole d’amore.

Amavo le nuvole in cielo, allora, a dieci anni. Da allora, di anno in anno, sempre più, il cuore mi si è gonfiato e esaltato e ha goduto dei pochi trionfi, e tristemente sofferto con una gioia che altri non trova nemmeno pallidamente nei piaceri più vivi, e sempre si è agitato e contorto, dettandomi talvolta brevi parole della sua sofferenza viva, sconvolgendosi e stremandosi nel buio, piangendo, fino a ridursi tanto stanco tanto stanco da nemmeno più ricordarsi la sua fanciullezza.

E sei venuta tu bambina a riscuoterlo per un istante e a inebriarlo ancora, di quelle parole esaltate, a farlo vivere “soltanto” della loro musica. Come una di quelle nuvole che mi passavano nel cielo, bambina, io ti amo ora, mio esile sogno dagli occhi perduti nei capelli biondi.

Ciascuno dei ricordi più dolci di quella mia fanciullezza, mi ritorna al cuore con una sorpresa di gioia all’immagine presente di te, che ravvivi e fai bella ogni cosa più vile e dimenticata del mio passato.

E da ieri sei divenuta mia, per sempre, mia senza scampo come è mio tutto il ricordo evanescente tremante dei miei primi anni e delle mie lotte buie: tu sei ora la mia grande poesia, quella che mi è nata senza che io sapessi, in questa vasta pianura disseminata di grandi alberi e rinchiusa tra sognanti colline; quella poesia che ora, dopo lunghi anni di attesa disperata, ritrovo in te, chiara e straziante, e travagliata, armoniosa, indicibile e struggente, come te, te sola.

E’ questo bambina, l’amore che io ho per te.

Ma tu non dovrai mai dar cagione di dolore a Lui (tu sai) distruggergli anche un solo sogno per amore di me, per lenire anche di una sola sfitta le tristezze grige della mia anima.

Pensa che, a questo, il mio dolore sarebbe forse più grande del suo. Tu ricordi, tu sai, con quanta dolcezza rassegnata ho cercato di avvicinarmelo, di conoscerlo e farmelo amico. Piangerei di vergogna e dolore fremente se lui dovesse soffrire per noi. Io che ti amo, ti adoro di una passione disperata so quanto sarebbe terribile una rovina così grande. Un colpo di rivoltella. Non altro.

E del resto dopo tutto questo tu potrai dire, con un sorriso, “Bah, i poeti sono sempre stati così, impetuosi, ma in breve si stancano di tutto”. Io non risponderò a questo.

Sono triste triste e tanto vile. Ma credi, tutto quanto ti ho detto è la verità, la verità più pura. Tanto pura e tanto sincera che a scoprirla ho provato una gioia immensa.

Dovrò ancora soffrire tanto nell’avvenire, bambina!

E queste sono le mie sole gioie. Non distruggerle non fare anche tu come gli altri, odiosi.

ALLA SORELLA MARIA Brancaleone (al confino in Calabria), 2 Marzo ’36

Cara Maria,

continuo a non ricevere niente. Siete d’accordo col Padre Eterno: lui mi manda l’asma, voi il mal di cuore. Se sapesse che morso da affamato, da squalo, da cancro ha la lontananza, Agata mi scriverebbe. Il libro (Lavorare Stanca) dal 24 gennaio, era indirizzato a Lei.

Non chiedo che una cartolina con la firma. Il 25 è stato il suo compleanno.

Cesare

Quando un uomo invece di scrivere poesie, scrive lettere, è finito.

Brancaleone (al confino in Calabria), 12 Marzo ’36

Siete un mucchio di fottuti. Me ne importa tanto a me di Frassinelli, di quel bischero di Franco, e se mangio all’albergo! Quando la finirete di far finta di non ricevere che chiedo notizie, notizie, notizie, e una cartolina firmata, di Agata? E avete ancora il becco di scrivermi se ho bisogno di qualcosa. Da un mese non chiedo altro. Il confino è niente. Sono i parenti che costringono uno a lasciarci la pelle.

Che vi venga il cancro a tutti.

A FERNANDA PIVANO Roma, Domenica 9 maggio, 1943

Cara Fern,

[…]Ieri era molto scorbutica, e scommetto che era perfino brutta. Invece di escogitare scuse e complici a tutt’andare, studi ché sarà meglio.

[…] Il sesso è la rovina della vita. Ma anche una gran consolazione. Fernanda, apprezzi il sesso che è quello che suscita le lettere e le arti e fornisce di cittadini la patria. Lo apprezzi.

Mi scriva se lo apprezza. Suo

Pavese

A FERNANDA PIVANO Roma, 25 maggio, 1943

Cara Fernanda,

che lei è cattiva ed egoista l’ho sempre saputo, ma neanche io non scherzo e quindi sono disposto a correre il rischio. Ma parliamo di cose più decenti, si è decisa o no a studiare?

Cara Fernanda, quando ci si rifiuta di sposarmi, almeno si ha il dovere di risarcirmi facendosi una cultura e imparandola più lunga di me.[…] O sposi subito il capostazione e smetta!

[…]Fernanda, si mangia poco a casa nostra e, su cinque, tre hanno preso la tosse asinina. L’attendo anch’io, e in questa certezza La saluto caramente, non senza augurarmi che noi due siamo insieme, in una casetta di mare, entrambi con la tosse asinina, a darci i colpetti sulla schiena e confondere i nostri ruggiti.

Suo Cesarino

Giuliano Naria…fiabe quasi fiabe

CONTRO I MANGIATORI DI DONI [dal carcere di Trani]

Disprezzare ciò che è lento è già un donare.

Essere nei gesti delle parole è ricevere doni da te.

Soltanto quando il cielo sbucherà dai soffitti potrai vedere i miei doni per te.

Non compatisco i mangiatori di doni perché non sanno ricevere. E non potranno fare a meno di ricevere quello che meno vogliono. E dovranno accettare doni che non sono fatti per loro. E non saranno doni d’amore quelli che dovranno ricevere.

Superare il tempo in velocità è il mio primo dono d’amore per te.

Vedere nel futuro questo presente è il mio secondo dono per te.

Conficcare nell’immagine non l’immaginazione soltanto ma le parole e i gesti e i gesti delle parole e poi palpare e palparne gli occhi di sole, con il sole negli occhi, addentando il prossimo quanto il remoto, è il mio ottavo dono per te.

Togliersi una maschera migliore dello stesso volto e togliersi anche il volto migliore della maschera e ripassare di vernice tutti i sogni e i simboli e i segnali, è il mio quarto dono per te.

Superare l’azione e l’immaginazione dell’azione e l’azione dell’immaginazione per divenire contraddizione degli scopi e mezzo di questa contraddizione, nel divenire del suo processo e nel movimento di questo divenire processo è il mio dodicesimo dono per te. Pronunciare: perché? per chi? con che? a che? dove? come? E aspettare i tuoi doni oltre la Soglia e superare cercando e creando un mondo per poterlo pensare e poi farlo perire vivendolo, è il mio settimo dono per te.

Infine abbracciare le stelle dentro e ricostruire attraverso questo abbraccio la mappa del firmamento e distinguere in tanti punti e linee-sfere il visibile e l’enunciabile, ciò che appartiene alle parole e ciò che appartiene alle cose, ciò che non è più discorso, ma non è neppure esperienza, nè identico nè differente, nè continuo, nè discontinuo. Questo abbraccio non è più neppure un dono, ma uno strappare ai mangiatori di doni la stessa possibilità di inventarmi per te e anche amarti come un dono donato da te.

E’ VIETATO CALPESTARE LE AIUOLE E STRAPPARE I FIORI [San Vittore, marzo 1981]

C’erano vapori allucinogeni nell’aria ed era difficile distinguere il luogo e il tempo dai molti altri paralleli e intersecati. Dimensioni diverse si attorcigliavano fra loro inestricabilmente sino a confondere i sensi.

I sensi impiastricciati, impasticcati, avviticchiati, moltiplicati e divisi, incredibilmente “diversi”.

Nic Niven si chiamò dentro di sé, raccolse i sette spiriti astrali e li ingoiò. Si aggrappò tenacemente alla realtà, intrigandosi con essa; appoggiò le mani sulla terra e ritrovò se stessa.

Lei non aveva paura di perdere l’amore di Oberon, questo, ne era certa, non era in alcun modo possibile. Avevano in comune un regno segreto che apparteneva a loro, creato da loro, era indecifrabile. Ma temeva la malattia dell’anima di Oberon che insieme li avrebbe corrosi.

Separò a forza parte del cervello per trovare la sua interiorità. Con il coltello obbligò i sensi a ricomporsi; obbligò a separare i numeri esterni per sentire solo le voci; il naso le separò dal fumo e non odorò che assenzio; gli occhi si voltarono in dietro e guardò il suo cervello; offese il tatto perché si ritraesse in buon ordine; riempì la bocca di saliva e deglutì a lungo e non sentì più sapore. Scrigno chiuso in sè dentro uno scrigno, blindato, e si trovò lucida e attenta.

Ti regalo lo scrigno, abbine cura e abbi cura di te.

IL SOGNO E LO SPAZIO [carcere di Palmi]

C’era una volta, miliardi e milioni di anni fa, il sogno di un uomo e di una donna, di un bambino e una bambina, di un fratello e una sorella, di un compagno e una compagna.

Questo sogno era un narciso che sbocciava solo a primavera.

Questo sogno era sognato insieme, era vissuto insieme, era un sogno di spazi e di viole, un sogno di prati e di primavere, un sogno in cui non occorreva che si battesse il tempo per poterlo scorrere.

Questo sogno aveva la proprietà degli spazi infiniti e simultanei in un tempo zero. Ogni mattina il loro sogno spariva e spariva con il sogno la dimensione dell’insieme in cui il sogno era vissuto.

Il Tempo ingoiava il sogno e non lasciava più lo spazio di sognare, il Tempo divorava lo spazio e non lasciava più il sogno dei loro spazi vissuti insieme.

Gli spazi come i sogni sparivano al mattino lasciando sulle loro labbra brividi di salvia e la misura della quantità del tempo che li separava.

Restavano i narcisi, i narcisi bianchi con sfumature sul viola, i narcisi dai profumi dolci e simpatici, i narcisi sinceri, buoni, che esprimevano la loro amicizia, il loro amore. I narcisi racchiudevano i loro ricordi e le loro discussioni, tutte le loro sensazioni, tutte quelle carezze e quei baci e quegli incontri che non sarebbero mai potuti appassire come quei fiori.

I loro volti assomigliavano a quei fiori, come i narcisi erano ugualmente profumati, colorati, distribuivano e sprizzavano meraviglie e meravigliosità.

(Si racconta, inoltre, che solo chi è insensibile alla grandezza di questo fiore è portato ad essere sensibile nell’amore).

I fiori di narciso racchiudevano in uno stesso spazio i loro sogni, perché nei sogni non solo non si muore, ma gli amori si fanno cristallo e superano ogni limite e confine.

Ogni mattina, quando quel sogno veniva loro rubato, i loro capelli si drizzavano e da ricciolini che erano diventavano simili a degli spaghettini.

Avevano fatto una scommessa su se stessi, con se stessi, battere il tempo, dovevano impedire di farsi trascorrere da lui.

……………………………………………………………………….

E liberarono il loro desiderio di loro, liberarono il loro gesti e le loro parole, quelle parole che non fanno in tempo a fermarsi perchè i gesti sono più veloci.

Si innamorarono del loro amore perché su di questo il tempo non aveva potere, non aveva dominio e il narciso li raccolse nel sogno e dal sogno per portarli lontano da tutto ciò che non erano prati e fiori di primavera.

Nel corpo del fiore era possibile proiettarsi oltre e anche di là. Qui la matematica e la geometria dell’ignoto funzionavano pienamente.

………………………………………………………………………..

Sparirono percorrendo le poliedriche possibilità delle pieghe e degli angoli, proteggendosi dalla tenebra e dalla luce. Come saranno ora i loro capelli?

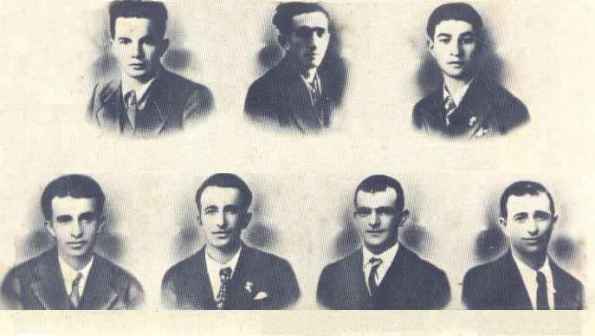

Giuliano Naria, operaio genovese, era un militante delle Brigate Rosse. Accusato dell’azione che porta alla morte di Coco, passa diversi anni nelle carceri speciali (kampi) di Fossombrone, Cuneo, Asinara… Gli arresti domiciliari per gravi motivi di salute vengono concessi a Giuliano solo nell’estate del 1985. L’anno dopo viene assolto dall’accusa di avere ucciso Coco e la sua scorta. Negli anni successivi viene assolto anche dalle altre accuse, ma il suo fisico è ormai gravemente debilitato. Nel 1995 gli viene diagnosticato un tumore e muore nel 1997. Ha scontato 9 anni e 16 giorni per poi essere dichiarato innocente.

Le sue favole sono un percorso dolce e colorato di evasione. Le sue favole hanno la capacità di svicolare, di scivolare dalle mani dei carcerieri, di volare libere.

Emergenza e devozione!

“DA BAMBINA VOMITAVA L’OSTIA: SENZ’ACQUA

LE SEMBRAVA D’INGHIOTTIRE CARTA.

ANCH’IO DURANTE UNA PERQUISIZIONE L’HO FICCATA IN GOLA

SENZ’ACQUA E SENZA VOMITO, LA CARTA.

VA GIU’ MEGLIO PER EMERGENZA CHE PER DEVOZIONE.”

-Erri De Luca-

Il nostro seme

Dalle parole di Alcide Cervi, il padre dei 7 fratelli Cervi:

“Mi hanno sempre detto…tu sei una quercia che ha cresciuto sette rami, e quelli sono stati falciati, e la quercia non è morta.

La figura è bella e qualche volta piango… ma guardate il seme, perché la quercia morirà, e non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia, guardate il seme. Il nostro seme è l’ideale nella testa dell’uomo”.

Ulrike Meinhof a Renate Riemeck

UNA MADRE DI SCHIAVI SUPPLICA LA FIGLIA

“Urike, tu sei diversa dalla foto segnaletica, una figlia di schiavi – tu stessa una schiava.

Come puoi essere capace di sparare al tuo oppressore?

Non lasciarti sedurre da chi non vuol esser più schiavo. Non puoi proteggerlo.

Voglio che resti una schiava – come me, io e te – abbiamo visto come i padroni hanno sgominato la rivolta degli schiavi, prima ancora che cominciasse.”

“O piccola, tu hai meritato qualcosa di meglio. Pensa che saresti potuta diventare.

Di sicuro saresti diventata una sorvegliante carceraria.

Non vedi quant’è forte il potere? Tutti gli schivi, gli ubbidiscono.

Persino coloro che si sono rivoltati e hanno vinto, metteranno ai piedi del potere la loro vittoria,

affinché possano essere ancora schiavi.

Gli schiavi odiano chi vuole essere libero. Non dovrebbero nemmeno aiutarti,

in modo che tu capisca una volta per tutte che la tua ribellione non ha senso.

Il tuo coraggio è spietato, perché ci costringe a svelare la nostra vigliaccheria.

Se preferisci morire poiuttosto che essere per sempre una schiava,

allora non hai comunque il diritto di toglierci la quiete.”

Ritrovata in un cestino dei rifiuti a Berlino,nel ’71, insieme ad alcuni documenti e munizioni.

“Compagni, smettete di trincerarvi dietro le masse! Smettete di razionalizzare le vostre paure per la smisurata violenza del sistema come un problema di comunicazione! Smettete di spacciare la vostra perplessità per erudizione, la vostra impotenza per lucidità!

“Compagni, smettete di trincerarvi dietro le masse! Smettete di razionalizzare le vostre paure per la smisurata violenza del sistema come un problema di comunicazione! Smettete di spacciare la vostra perplessità per erudizione, la vostra impotenza per lucidità!Abbiate il coraggio di combattere, abbiate il coraggio di vincere!

Disintegrate e frantumate le forze dell’imperialismo!

L’obbligo di ogni rivoluzionario è di fare la rivoluzione!”Ulrike Meinhof, 31 maggio ’72, Aula IV dell’Università di Francoforte

Su Ulrike Meinhof, LEGGI QUI

Leggi la commissione di inchiesta sul suo assassinio QUI

“Per nessun motivo”

Lui si incamminò verso la cresta della collina, lassù doveva esserci il cippo, perché lassù c’era il grosso della gente, tanta e disposta come intorno a una grande disgrazia. Aveva anche la curiosità di vedere il cippo, l’aveva già sentito nominare un cippo, ma non sapeva immaginarsene la forma. Arrivò e lo vide, era una specie di enorme paracarro, piantato proprio sul bordo della strada e con sopra dei segni neri che non erano i chilometri e il nome del paese più vicino ma i nomi dei morti e la data della battaglia. Ettore sapeva che quei morti erano seppelliti altrove, eppure sentiva come se i loro cadaveri fossero murati in quella specie di paracarro e così fissava il cippo con grande speciale attenzione. E tremò, lì, di colpo, come se gli si fosse parato davanti un pericolo di morte così preciso ed avanzato che il terrore era già agonia e come sotto i piedi si sentisse aprirsi la terra della collina, pronta per il suo cadavere.

Mentre gli stava passando un po’, una voce cominciò a parlar forte dall’alto della collina, era l’esponente del Comitato di Liberazione che faceva il discorso.

Va bene che io non credo mai niente di quello che dicono questi uomini qui in queste circostanze qui, ma non voglio nemmeno correre il rischio di ascoltarlo. C’è un solo discorso che voglio ascoltare, e questo discorso me lo faccio io, c’è solo una lezione che voglio tenere a mente, e mi odio se penso che l’avevo già imparata bene e poi col tempo me la sono dimenticata. Non finire sottoterra. Per nessun motivo.

Non finire sottoterra. Né in galera.

tratto da “La Paga del sabato” di Beppe Fenoglio

Foto di Valentina Perniciaro, una lapide per ricordare l'eccidio di Gessopalena, Chieti.

Scrivo per mostrare la mia esistenza

“A 7 anni smisi di giocare e ricordo bene come e perché: in una notte d’estate, quando si usava dormire sui tetti a terrazza delle case, fui improvvisamente svegliato da mia madre e mi trovai a correre con centinaia di contadini in mezzo ai boschi, inseguito dalle pallottole. Non capivo niente, ma dopo un’intera notte di disorientamento e di fughe arrivai con alcuni parenti in un villaggio sconosciuto, abitato da molti bambini. Chiesi ingenuamente: “Dove sono?” Sentii per la prima volta la parola “Libano”.

Quella notte ho messo fine all mia infanzia. Non chiedevo più nulla, ero diventato improvvisamente adulto. In Libano ho imparato –mai lo dimenticherò- che cosa significa la parola ‘patria’: là, infatti, per la prima volta e senza nessuna precedente preparazione, mi trovai a fare la coda allo scopo di ottenere il mio primo pasto all’UNRWA. Il pasto principale consisteva in una razione di formaggio giallo. Là ho imparato parole nuove che hanno aperto davanti a me una finestra su un mondo nuovo: guerra, notizie dalla patria, profughi, esercito, confini, TERRA.

Ho cominciato a studiare , a capire e a conoscere la nuova situazione che mi aveva privato dell’infanzia.

Dopo più di un anno mi dissero che saremmo tornati. Ricordo che quella notte non chiusi occhio dalla felicità. Tornare a casa significava per me la fine del formaggio giallo, la fine della provocazione continua dei ragazzi libanesi che mi insultavano con l’epiteto umiliante di “profugo”.

Il viaggio del ritorno avvenne di notte: strisciavamo pancia a terra io, mio zio e la guida. Dopo tanta fatica mi trovai in un certo villaggio. Che delusione! Non era il mio; casa mia non c’era e non c’erano nemmeno i miei compagni. Continuavo a chiedere: “Quando torniamo a casa?” Le risposte erano tante, nessuna convincente. Non capivo nulla. Non capivo come avesse potuto essere distrutto un villaggio intero. Non capivo come fosse accaduto che l’intero mio mondo fosse sparito, né chi fossero quelli che lo avevano annientato.

Nel nuovo villaggio, Deir al-Asad, frequentai la seconda elementare. Il direttore era molto gentile. Ogni volta che l’ispettore veniva a controllare, ricordo, lui mi chiamava e mi nascondeva in uno sgabuzzino o in un armadio perché le autorità mi consideravano un “infiltrato”. Aggiunsi così una nuova parola al mio vocabolario esistenziale. Anche a casa, ogni tanto, mi dovevano nascondere. Mi era proibito di vivere nel mio proprio paese e per ottenere la carta d’identità israeliana mi imparai a dire che ero vissuto con le tribù beduine del nord del paese, e non in Libano.”

“IL LUOGO NON E’ SEMPLICEMENTE UNO SPAZIO, E’ UNO STATO MENTALE; NE’ GLI ALBERI SONO SOLAMENTE ALBERI, MA COSTOLE DELL’INFANZIA.”

“Vuoi andare in Grecia. Chiedi all’autorità competenti del tuo paese di avere un passaporto e scopri che non sei cittadino, perché tuo padre o uno dei tuoi parenti era scappato portandoti con sé durante la guerra della Palestina. Eri un bambino, allora. Scopri che chiunque sia scappato dalla guerra in quel periodo poi, ritornano di nascosto, ha perso il diritto alla cittadinanza. Rinunci al passaporto e chiedi un “Laissez Passer”. Scopri che non sei residente nel tuo paese e quindi non puoi avere un certificato di residenza. Pensi che sia uno scherzo e ne parli al tuo amico avvocato: “Eccomi qui: non sono cittadino e non sono residente. Allora, dove e chi sono?” Sorprendentemente vieni a sapere che la legge è dalla loro parte, e tu devi dimostrare che esisti. Ti rivolgi al Ministero degli interni: “Sono o non sono?”

Dammi un filosofo e gli proverò che esisto. Capisci che filosoficamente esisti ma legalmente no.”

–SCRIVO PER MOSTRARE LA MIA ESISTENZA, PER VIVERE, PER ESSERE PRESENTE–

Ancora un saluto a Mahmoud Darwish, grande poeta della terra e dell’ulivo.

La Palestina ti piange.

“Avevo 20 anni. Non permetterò a nessuno di …

A PAUL NIZAN, ucciso nel 1940 da una pallottola tedesca durante la ritirata di Dunkerque. Saggista, narratore, pazzo viaggiatore

“Vivo, non ci fu un’ora che non rischiasse di perdersi; morto, corse un pericolo anche peggiore: per fargli pagare la sua chiaroveggenza una congiura di imbecilli ebbe la pretesa di farlo scomparire.

Da dodici anni apparteneva al Partito, quando, nel settembre del 1939, fece sapere che l’abbandonava: era la colpa inespiabile, era il peccato della disperazione che il Dio dei cristiani punisce con la dannazione.

I comunisti non credono all’Inferno: credono al nulla, e così fu deciso l’annientamento del compagno Nizan. Una pallottola esplosiva l’aveva colpito, nel frattempo, alla nuca, ma tale liquidazione non soddisfece nessuno: non bastava che avesse cessato di vivere, occorreva che non fosse esistito affatto.

La Virtù su, insieme col whisky, il nostro svago principale.

Nizan era un guastafeste: chiamava alle armi, all’odio, classe contro classe; con un nemico impaziente e mortale non esistono accomodamenti: uccidere o farsi uccidere, senza vie di mezzo. E senza dormire mai.

Pensavamo che, se fosse vissuto, avrebbe partecipato della nostra nuova sottigliezza, vale a dire, dei nostri compromessi. Che cosa aveva salvato la sua violenta purezza se non una pallottola perduta? Non c’è di che vantarsi. Ormai quel morto se la spassava allegramente nei suoi libri aveva scritto che un borghese francese a quarant’anni è una carcassa; e poi se l’era svignata, a trentacinque.

All’indomani del conflitto quella gioventù impazzì d’orgoglio e trovò il proprio piacere nel comportamento dell’obbedienza. Dopo cinque anni il loro avvenire si sgelava: avevano dei piani: la candida speranza di rinnovare la letteratura per mezzo della disperazione, di conoscere il fastidio di grandi viaggi intorno al mondo, l’insopportabile noia di guadagnare denaro e sedurre donne, oppure, più modestamente, di diventare farmacista o un dentista disperato e restarlo a lungo, molto a lungo, senz’altra preoccupazione che quella della condizione umana nella sua generalità. Che allegria: Nizan non aveva nulla da dire loro: parlava della condizione dell’uomo, molto delle cose sociali e delle nostre alienazioni: conosceva il terrore e il ringhio piuttosto che le dolcezze della disperazione; nei giovani borghesi che frequentava odiava il proprio riflesso e, fossero disperati o no, li trovava deprimenti.

Il loro rilassarsi, congelatosi, non è più che inerte vacuità. Fanno quel che occorre, modestamente, si guadagnano il pane, hanno la 403, una casa in campagna, una moglie e dei bambini. Ma, con uno stesso colpo d’ala, speranza e disperazione li hanno abbandonati. Questi ragazzi si preparavano a vivere, “partivano”, ma il loro treno si è fermato in aperta campagna: non andranno in nessun luogo, non faranno nulla.

Talvolta un ricordo confuso della loro splendida irrequietezza gli torna in mente ed allora si chiedono: “Ma in realtà, che cosa volevamo?” e non se ne ricordano.

Questi adattati soffrono di un’inadattabilità cronica e ne morranno: sono degli accattoni senza miseria, è inutile rimpinzarli. Li ricordo a vent’anni, così vivaci, così gai, impegnati a darci il cambio. Li osservo oggi, con quegli occhi corrosi dal cancro della stupefazione, e penso che non meritavano un simile servizio.

Ma noi non abbiamo più nulla da dire ai giovani; cinquant’anni di vita in questa provincia arretrata qual è divenuta la Francia ci hanno svilito. Abbiamo gridato, protestato…e poi alla fine eccoci qua: abbiamo accettato ogni cosa. Comunicare ai questi giovani sconosciuti la nostra saggezza e i bei frutti della nostra esperienza?

In conclusione, ragionieri o spacconi, teppisti o tecnici, lottano senza speranza e soli contro l’asfissia. E non illudetevi che coloro i quali scelgono la famiglia e un mestiere si rassegnino; non hanno fatto che rivolgere la propria violenza contro se stessi e infierire; ridotti all’impotenza dai padri, si sono storpiati da se stessi per risentimento; gli altri rompono tutto, colpiscono chiunque con qualunque cosa, con un coltello, con una catena di bicicletta; per sfuggire al proprio disagio farebbero saltare in aria tutto.Ma non salta nulla.

Giovane e violento, colpito da morte violenta, Nizan può uscire dalla fila e parlare della giovinezza ai nostri giovani : “AVEVO VENT’ANNI. NON PERMETTERO’ A NESSUNO DI DIRE CHE QUESTA E’ LA PIU’ BELLA ETA’ DELLA VITA”. Riconosceranno la loro stessa voce; egli potrà dire agli uni: state morendo di modestia, abbiate il coraggio di desiderare, siate insaziabili, scatenate le forze terribili che si fanno guerra e girano in tondo sotto la vostra pelle, non vergognatevi di volere la luna: ne abbiamo bisogno!

E agli altri: dirigete la vostra rabbia su coloro che l’hanno provocata, non cercate di sfuggire al vostro male, investigatene la cause e infrengetele.

Egli può dire tutto, perchè è un giovane mostro, un bel giovane mostro come loro, che divide il loro terrore di morire e il loro odio di vivere nel mondo che noi abbiamo fatto per loro. Era solo, diventò comunista, cessò di esserlo e morì solo, accanto a una finestra, sui gradini di una scala. Questa vita si spiega attraverso la sua intransigenza: si fece rivoluzionario per rivolta e quando la rivoluzione dovette cedere il passo alla guerra, ritrovò la sua violenta giovinezza e finì da ribelle.”

Jean-Paul Sartre, Marzo 1960

Crollavano le dighe

“Sentì le vibrazioni del corpo di Felipe, che rispondevano alla sua intenzione di scandalizzarlo. La teneva talmente stretta che quasi le faceva male. Lavinia si chiese che cosa succedeva con la donna sposata, con le lezioni serali all’università. Respirava a fatica. Con le labbra poteva toccare i bottoni della camicia di lui a metà petto. Il ballo stava diventando una cosa seria, pensò. Crollavano le dighe. Si rompevano i freni. I battiti del cuore acceleravano.

Il respiro di Felipe, caldo, sul collo. La musica che li muoveva, nell’oscurità.

La stringeva a sè con la forza con cui un naufrago abbraccerebbe una tavola di salvataggio in mezzo all’oceano. […]

Entrarono in casa al buio. Tutto successe con grande rapidità. Le mani di Felipe salivano e scendevano lungo la sua schiena, scivolando verso tutti i confini del suo corpo, e si moltiplicavano, vive, esplorandola, aprendosi la strada attraverso l’ostacolo dei vestiti. Lei, ancora cosciente, rispose nella penombra, mentre una parte del suo cervello cercava di assimilare ciò che stava accadendo senza riuscirci, offuscata dalle sensazioni della pelle che le suscitavano un’ondata di fremiti.

Lavinia smise di pensare. Sprofondò nel petto di Felipe, si abbandonò con lui alla marea di calore che emanava dal suo ventre, sommersa dalle onde che si sovrapponevano, ostriche, molluschi, palme, paesaggi sotterranei che cedevano al movimento del corpo di Felipe, quello di lei che si piegava ad arco, si tendeva, e i suoni inarticolati, giaguari, fino al picco dell’onda, all’arco che lanciava frecce, al convulso chiudersi e dischiudersi dei fiori. Si parlarono appena tra un attacco e un altro.

Si alzò alle risate di Lavinia, che decise finalmente di approfittarne, di liberarsi dal bisogno smodato di quella passione esplosa così irresistibilmente in una sola notte estenuante che le aveva tolto il senso della realtà e pensò che, allo spuntare del giorno, Lucrecia li avrebbe trovati, tutti e due morti per un attacco cardiaco.

Oggi è venuto un uomo. E’ entrato assieme alla donna. Sembravano prigionieri di filtri d’amore. Si sono amati ardentemente come se si fossero trattenuti per molto tempo. E’ stato come riviverlo. Vivere un’altra volta il fuoco di Yarince che mi penetra nel ricordo, nei rami, nelle foglie, nella tenera polpa delle arance. Si sono misurati come guerrieri prima del combattimento. Dopo, tra loro, non c’è stata che la pelle, quella di lei moltiplicava mani per abbracciare il corpo dell’uomo steso sul suo; il suo ventre si apriva come volesse attrarlo dentro di sè, annidarlo, farlo nuotare nel suo interno per tornare a darlo alla luce.

Si sono amati come ci amavamo Yarince ed io quando lui tornava da lunghe esplorazioni di molte lune. Una volta e un’altra ancora fino a esaurirsi, stesi, quieti su quella morbida stuoia. Lui emana forti vibrazioni. Lo circonda un alone di cose occulte. E’ alto e bianco come li spagnoli. Ora so, senza dubbio, che nè lei nè lui lo sono. Mi chiedo che razza sarà questa, mescolanza di invasori e indigeni nahua.

So soltanto che si amano come animali sani, senza vestiti nè inibizioni. Così amava la gente prima che lo strano dio degli spagnoli proibisse i piaceri dell’amore.

Lo salutò sulla porta. Rimase a guardarlo mentre si allontanava camminando velocemente, finchè divenne piccolo per la distanza. Ritornò in camera. Rimasta sola, si guardò allo specchio. Aveva il volto di una donna ben amata. Sapeva di lui. Fosse stato per lei non si sarebbe lavata, sarebbe rimasta con il suo odore per tutto il giorno. Le piaceva l’odore di seme. Di sesso. Ma andò sotto la doccia, per togliersi di dosso il languore , la voglia di tornare a letto.”

GIOCONDA BELLI “La donna abitata”

Foto di Henri Cartier Bresson, New York 1951

prima o poi…

E’ MORTO UN PARTIGIANO.

NE NASCONO ALTRI CENTO!

Ciao Carletto.

Mi piace ricordarti con questa foto. Mi piace ricordarti vivo, per le strade di quella città,

a pochi passi da me, a pochi passi da tutti noi.

Mi piace pensare che un giorno, prima o poi, ti vendicheremo!

“Noi viviamo stretti in un giuramento di ferro.

Per esso si va sulla croce e incontro ai proiettili.

Nelle nostre vene scorre sangue, non acqua.

Noi marciamo tra l’abbaiare dei revolver,

per incarnarci, morendo,

in navi,

in versi,

e in altre opere di lunga durata.”

Vladimir Majakovskij

la nave pirata!

PAUL Deve essere un nascondiglio.

Infila un dito nella fessura, la scorre e alza il lembo della moquette. Appare il coperchio di una scatola di legno della grandezza di un mattone

PAUL La famiglia! Magnifica istituzione morale, santa famiglia, inviolabile creazione divina, chiamata a educare i selvaggi alla virtù! Ripeti con me: Sacra famiglia , sacrario di tutti i valori… dove bambini innocenti sono torturati fino a quando non hanno detto la prima bugia…Dove la volontà è infrancata dall’autoritarismo e dalla repressione…dove la coscienza è uccisa da ciechi egoismi.

Famiglia, tu sei il covo di tutti i vizi sociali.

JEANNE Basta!

Paul la trascina per i capelli fino al taglio della moquette, poi la rivolta di colpo.

PAUL Vuoi che questo potente e luminoso guerriero costruisca una fortezza dove tu possa rifugiarti, per

non avere mai più paura, per non sentirti sola, per non sentirti esclusa. E’ questo che cerchi, vero?

JEANNE Si.

PAUL Non lo troverai mai!

JEANNE Io l’ho già trovato quest’uomo.

PAUL Bhè, non passerà molto che si costruirà lui una fortezza per te, fatta con le tue tette, con la tua

vagina, con il tuo odore, con il tuo sorriso. Una fortezza dove lui si sentirà al sicuro e così stupidamente virile che vorrà la tua riconoscenza sull’altare del suo cazzo.

JEANNE Ma l’ho trovato quest’uomo, sei tu!

Ultimo Tango a Parigi

Commenti recenti