Archivio

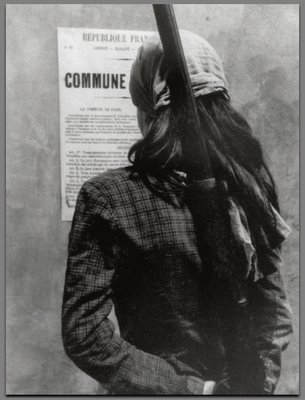

50 anni di magliette a striscie: GENOVA 30 GIUGNO 1960

30 giugno 1960

Cavolo ma fa davvero 50 anni. Incredibile.

Cavolo ma fa davvero 50 anni. Incredibile.

Mi stupisco più di tanti altri anniversari perchè ricordare il 30 giugno 1960 a Genova, ricordare i Camalli, i portuali dalle magliette a strisce che a suon di bastonate e sassaiole hanno cacciato i fascisti e chi voleva proteggerli.

Una giornata che ha segnato un passaggio, una giornata dove si sfoglia la pagina del libro e qualcosa cambia per sempre.

Per quello mi emoziona e stupisce così tanto che siano passati 50 anni e che quindi la prossima settimana siano 50 anni da Lauro Farioli, Afro Tondelli, Ovidio Franchi, da Marino Serri e da tutti gli altri, “morti di Reggio Emilia” che sento nel sangue da quando so che mi scorre del sangue dentro.

Il giorno prima a Roma un corteo fu caricato pesantemente e rispose con coraggio alle cariche a cavallo.

50 anni di storia mia, di corde vocali che quasi si spezzano per la tanta rabbia in gola.

50 anni di gente mia, di compagni e sangue, di resistenza e sorrisi come di troppi lutti e sconfitte.

50 anni, e quelli dei camalli non invecchiano malgrado facciano parte di un rimosso totale.

OGGI COME IERI, con le magliette a strisce e in mano un sasso per le vostre camionette.

19/05/1991 19/05/10 AURO BRUNI VIVE

Il “padiglione delle madri”: prigioniere politiche in Argentina

Era molto tempo che volevo mettere queste righe.

Ma per mettermi qui a riscrivere queste due paginette ho dovuto trovare un po’ di coraggio.

Da quando sono diventata mamma non sopporto, ancor meno di prima, certi soprusi, certi abusi su donne, mamme e bambini.

Da quando sono diventata mamma non sopporto, ancor meno di prima, certi soprusi, certi abusi su donne, mamme e bambini.

Si diventa più sensibili, forse è vero. O è solo un fatto di “appartenenza”… dopo che hai sentito dentro di te tutto ciò niente è più come prima.

Quando diventi mamma il modo di amare cambia profondamente: e con quello, parallelamente, anche gli altri sentimenti prendono forma in altro modo, esplodono in altro modo. La rabbia che m’ha fatto provare questa testimomianza è rara.

QUESTE RIGHE agghiaccianti sono tratte da un libro MEMORIA DEL BUIO estremamente interessante, di cui ho già pubblicato un piccolo brano . E’ un libro documento, un racconto corale di 112 donne argentine che hanno vissuto insieme l’esperienza della prigionia nelle carceri argentine durante la dittatura, fra il 1974 e il 1983.

Non mi è facile scrivere del “Padiglione delle madri”, dove entrai nel febbraio 1974. La memoria mi tradisce e, per quanto mi sforzi, molti frammenti restano sfocati.

Tentare di ricordare sarà allora una prova, una sfida con me stessa.

Mi colpì la sporcizia, lo squallore del luogo. Si chiusero le sbarre. Sarei rimasta lì dentro per anni. A poco a poco, la gabbia si animò delle nostre voci di ragazze, dei nostri ricordi, e più tradi dei nostri FIGLI. Per l’esattezza, mio figlio, Eduardo Adolfo, nacque il 14 luglio.

Quando mi arrestarono ero incinta di tre mesi. Sembravo un’ “oliva”, secondo mio fratello. Non c’erano specchi in carcere, perciò non sono in grado di smentirlo. Quando venne l’ora di partorire, mi ricoverarono nel reparto maternità del Sardà. Ero sotto la custodia di agenti del Servizio penitenziario federale che, oltre alla porta della mia stanza, sorvegliavano i corridoi e le scale dell’ospedale. Una pattuglia di pliziotti piantonava la strada sotto le mie finestre.

Quando iniziò il travaglio, i medici decisero di farmi il cesareo. Mi portarono in sala operatoria incatenata alla barella. Il dottore cercò di convincere gli agenti di custodia ad aspettare fuori. Per tutta risposta, uno di loro indossò camice e mascherina chirurgica e non si mosse più. Appena mi sfilarono le manette, sibilai: “Lavatemi di torno il piedipiati”. Ma capii che era inutile, e allora dissi a me stessa: Concentrati sulla cosa più importante, la nascita del tuo primogenito. In quella gelida sala operatoria, l’umanità del personale medico mi dette coraggio. Tutti i mieri pensieri si rivolsero alla mia PICCOLA GRANDE VITTORIA: STAVA PER  NASCERE MIO FIGLIO.

NASCERE MIO FIGLIO.

E venner al mondo, bello come il sole. Niente e nessuno poterono più cenusare i miei sentimenti, le mie emozioni, la mia tremenda allegria che provai nel sentirlo piangere.

Passavano i mesi, Guarito cresceva. Nel gennaio 1975 il padiglione si era andato ormai affollando di prigioniere politiche. La maggior parte erano state picchiate e torturate. Non avevano risparmiato nemmeno quelle incinte.

A fine anno la repressione si acuì, e le carceri, di conseguenza, si affollarono. Fu in quel periodo che il grosso delle compagne venne smistato nei padiglioni della Sezione 6. Nel 49 restarono solo madri e puerpere, e da allora fu chiamato “Padiglione delle madri”. Durante quel periodo nacquero almeno 17 bambini. Ci organizzammo in modo da seguire i piccoli, mandare avanti le faccende quotidiane e contemporaneamente dedicarci all’attività politica. Mentre un gruppo cucinava, un altro faceva le pulizie, e un terzo studiava e discuteva la situazione argentina e mondiale, nonostante le scarse informazioni che ci arrivavano dai parenti.

Dopo il golpe, il Potere Esecutivo Nazionale promulgò un decreto di base al quale i figli potevano restare con le madri solo fino al compimento del sesto mese d’età. Così la maggior parte dei bambini che viveva con noi fu consegnato ai parenti. Per molti anni non ebbi più nessun contatto fisico con mio figlio. Ecco come è andata col mio Guarito.

Quando venne il momento di separarmi da lui, avrei voluto gridare: “lasciatemi andare con mio figlio, il mio Guarito”, ma soffocai la disperazione. Per dignità, o forse per “intellettualizzazione”. Dentro però, ero a pezzi. Guardai una compagna che stava consegnando suo figlio ai nonni. Soffriva anche lei come me. Ci abbracciammo, piangemmo, li maledicemmo insieme. Ci avevano costrette a dare via i nostri figli. Ci avevano tolto il sacro diritto alla maternità.

I nostri due piccoli se ne andarono insieme, e il cancello del Padiglione delle madri si chiuse alle loro spalle. Non sapevano che non ci avrebbero più rivisto per anni. Quel pomeriggio, nell’ameno cortile del carcere, circondato da alti muri coronati da una triplice barriera di filo spinato, nacquero quei versi:

“Che ti succede figlio mio lontano

che ti succede figlio mio strappato

via da queste braccia che ti hanno cullato.

E’ una rabbia infondo al petto

che si gonfia nel silenzio…”

La memoria non mi assiste, non riesco a ricordare quei versi carichi d’amore e di dolore. Per questo ho provato a scrivere i frammenti della mia storia, perchè non voglio che “memoria” resti solo una bella parola.

Padiglione delle Madri

“LA PETY” GRISELDA VARELA VEIGA

“Costituzione” e “democrazia” non sono valori che m’appartengono

La Costituzione??

La Democrazia??

Ma perchè? Perchè siamo diventati così?

Ma perchè? Perchè siamo diventati così?

Sarà dura per me stare in piazza questo 25 aprile: volevo portare il mio bambino al suo primo corteo di LIBERAZIONE ma non credo riuscirò a farlo.

Sono comunista, sono antifascista…ma quest’ antifascismo non mi piace, quest’antifascismo non m’appartiene.

Non riesco a vedere “compagni miei”, SANGUE MIO, invocare democrazia e Costituzione…

Non potete chiedermi di difendere la Costituzione…non la potete trattare come una cosa intoccabile, detentrice di valori eterni ed inviolabili.

Ma di cosa stiamo parlando?

Ma da quando amiamo la nostra Costituzione? La democrazia? Una costituzione che parla di “famiglia”, di “proprietà privata”?

La stessa democrazia che tiene i compagni in carcere da trent’anni, la stessa democrazia che ha regalato ergastoli e leggi speciali,

la stessa democrazia che sgombera le case, che carica i lavoratori e l’ha sempre fatto.

Quanti proletari sono stati ammazzati dalla nostra Costituzione???

Ieri ad Ostia c’è stata l’ennesima aggressione di Casa Pound: c’era un compagno solo ad attacchinare che s’è salvato per un pelo:

Volevo mettere il comunicato e non ne sono stata capace: si invocano le “forze sinceramente democratiche”… sul mio blog, scusate, non riesco a mettervi!

Non riesco a condividere strade e piazze nemmeno più con la retorica partigiana di personaggi come Bentivegna che poi hanno avallato ergastoli a go-go.

Basta, invece di capire questo, di superare quella retorica in modo antagonista e rivoluzionario facciamo addirittura passi indietro,

la peggioriamo, la rendiamo ancora più “democratica e populista”. Non ne posso più!

Vorrei contenuti di altro genere, vorrei parole nostre…non vorrei appellarmi solo al lessico borghese, alle Costituzioni borghesi e ai loro tribunali.

Questo 25 aprile mi sento molto sola, e non per i tanti fascisti in giro, ma per il modo in cui tentiamo di combatterli!

Intervista a Sonja Suder e Christian Gauger, a rischio estradizione!

Dal blog DamnatioMemoriae non posso non prendere (GRAZIE!!!) la traduzione di quest’intervista pubblicata sull’edizione domenicale della Tageszeitung (TAZ, quotidiano berlinese di sinistra) del 21.3.2010, agli esuli tedeschi in Francia Sonja e Christian, di cui ho già parlato in questo blog.[Archivio]

Revolutionäre Zellen

Sfuggiti per 22 anni ai cacciatori di terroristi. Sonja Suder e Christian Gauger sulla vita in clandestinità e su ciò che si prova quando si viene scoperti

“Guardi sempre se c’è qualcuno dietro di te”

di Andreas Fanizadeh

taz: Signora Suder, signor Gauger, quando vi siete accorti per la prima volta di essere osservati?

Sonja Suder: Era l’estate 1978. Eravamo appena tornati a Francoforte da una gita nel sud della Francia. Alle 6 di mattina ci siamo mossi per montare il nostro stand al mercato delle pulci all’Eisernen Steg sul Mainufer.

E li avete notato che qualcuno vi seguiva?

Suder: Alle sei di mattina è evidente se qualcuno ti sta dietro dalla porta di casa fino al mercato, dove poi non monta un suo stand. Al pomeriggio l’abbiamo comprovato ed era chiaro: eravamo osservati. Era un clado giorno d’estate a Francoforte, credo in agosto. E dovemmo prendere una decisione.

Perché?

Eh, erano tempi duri, era l’anno dopo il sequestro Schleyer e i morti di Stammheim. Decidemmo di andarcene via.

1978.

Chi si ricorda del 1978, l’anno in cui Sonja Suder e Christian Gauger scomparvero dalla scena, per restare introvabili nei successivi 22 anni? L’anno in cui l’Argentina visse i mondiali di calcio. O in cui nacque Katja Kipping, oggi vice capo del Partito Die Linke (La Sinistra). C’era ancora la RDT (Germania dell’Est) e l’Europa occidentale era nella fase finale del movimento del ’68. In Nicaragua i Sandinisti attaccarono il Palazzo Nazionale, in Italia le Brigate Rosse uccisero il democristiano Aldo Moro.

Quando l’esplosivo scoppiò all’improvviso E nella Repubblica Federale Tedesca, nel giugno del 1978, un conoscente -secondo la Procura penale- di Sonja Suder e Christian Gauger si preparò a piazzare una bomba al Consolato argentino di Monaco. Si chiamava Herrmann Feiling ed avrebbe agito, come Sonja Suder e Christian Gauger, nell’ambito delle cosiddette Cellule Rivoluzionarie (RZ). Le RZ erano per gli apparati di difesa dello Stato difficili da valutare, poiché dalla loro spaccatura del 1976/77 agivano senza una direzione riconoscibile. Il gruppo propagava attacchi con danni materiali e tentava, diversamente dalla RAF, di non fare vittime. Suder e Gauger avrebbero partecipato, dice oggi la Procura, a due attacchi contro imprese che lucravano sull’uranio con il Sudafrica, nel 1977, e ad un incendio al castello di Heidelberg, nel 1978. Perciò il 15 settembre 1978 un giudice istruttore federale emise un mandato d’arresto contro i due.Se Gauger, Suder e Feiling si conoscevano veramente, come ritiene la Procura, potevano senz’altro, nel 1978, considerare l’Argentina come uno Stato di non-diritto. Là i militari avevano fatto nel 1976 un colpo di stato con un seguito di 30’000 omicidi. In quel paese e in condizioni scandalose si giocarono i campionati mondiali di calcio. E la coalizione social-liberale di Bonn tollerava gli affari delle imprese tedesche con la dittatura argentina, mentre aiutava solo con molte esitazioni i cittadini germanici incarcerati e torturati in Argentina. V’erano insomma serie inconvenienti , anche se solo pochi come Herman Feiling tentarono di bucare con una bomba il muro del Consolato argentino. Ma l’attentato al Consolato non ebbe luogo. Per Hermann Feiling, il presunto conoscente di Suder e Gauger, la preparazione ebbe un esito fatale. L’esplosivo scoppiò il 23 giugno prima del previsto ad Heidelberg, e Feiling perse entrambe le gambe e gli occhi.

Il ferito grave venne palesemente interrogato dagli inquirenti già nella clinica universitaria di Heidelberg. Per settimane e mesi, dicono amici ed avvocati, gli inquirenti isolarono Feiling, per cercare di ottenere informazioni sulla struttura organizzative delle Cellule Rivoluzionarie. Gli inquirenti verbalizzarono ciò che Feiling avrebbe detto loro sotto l’effetto dei medicamenti e senza l’assistenza di un legale liberamente scelto, cose che poi egli ritrattò.

Poche settimane dopo l’incidente di Feiling, Suder e Gauger notarono la squadra di osservazione a Francoforte e si eclissarono. Da allora avrebbero vissuto da qualche parte all’estero senza più essere attivi -come lo erano in precedenza- in rapporto alle RZ.

Il sospetto contro Suder e Gauger “si appoggia in sostanza sulle dichiarazioni del testimone Feling nel 1978” conferma oggi, su richiesta, la Procura di Francoforte. Solo nel 1999 si aggiunse secondo le autorità un ulteriore sospetto contro Sonja Suder. Accusa: partecipazione all’attacco contro l’OPEP a Vienna nel 1975 e complicità in omicidio. I termini di prescrizione per gli attentati originariamente imputati a Suder e Gauger è di 20 anni. Sarebbero quindi prescritti dal 1998. Ma, sostiene la Procura pubblica, la prescrizione è stata “interrotta più volte” e può andare “al massimo fino al doppio del tempo previsto, dunque a 40 anni”. Un attacco incendiario del 1978 (prescrizione: 10 anni) può essere trasformato in un attacco incendiario con messa in pericolo della vita altrui (prescrizione: 20 anni) e così allungare la prescrizione a 40 anni.

È del 2000 la spettacolare scoperta con immediato arresto dei due “pensionati delle RZ”, come vennero definiti, a Parigi. Da allora le autorità francesi e tedesche si affannano su Suder e Gauger. Nel 2001 la Francia respinse una domanda di estradizione della Germania. Ora la pagina potrebbe voltarsi, grazie al nuovo mandato di cattura europeo, contro i due militanti della sinistra degli anni settanta. Il caso pende al momento presso la Corte costituzionale francese. Si ignora se la Francia estraderà.

2010.

Parigi, Saint Denis, vicino all’Università 8. Su piccolissimi appezzamenti di terreno sorgono piccole case, in lontananza si scorgono i profili di alcuni grattacieli. Non c’è nessuno per strada, è una giornata fredda e umida. In una delle casine, o meglio in una parte minuscola di una di quelle casine, vivono da quando vennero scoperti ed arrestati Sonja Suder e Christian Gauger. Sonja Suder ha compiuto nel frattempo 77 anni, Christian Gauger ne ha 68. Erano una coppia già prima della fuga nel 1978. È la prima volta che parlano con la stampa tedesca. Il colloquio è accompagnato da thé e torte. La loro cucina non arriva a 16 metri quadrati.

In clandestinità poco prima della laurea

Com’è, essere trovati e presi decine di anni dopo aver attaccato delle imprese tedesche per i loro affari con il Sudafrica dell’apartheid, dopo essere scomparsi ed aver vissuto una vita clandestina in Francia? Suder e Gauger sorridono. Su quei temi non parlano. Entrambi vogliono parlare con la TAZ a condizione di non dover rispondere a domande che possano avere un rilievo giuridico nel loro processo. Non dicono se, e se sì, per cosa, portano responsabilità.

taz: Da quando vive in esilio?

taz: Da quando vive in esilio?

Sonja Suder: Dal 1978.

Prima viveva a Francoforte?

Suder: Si, studiavo medicina. Quando siamo partiti, avevo quasi finito.

Quanti anni aveva, allora?

Suder: Dovevo averne 45.

E lei, signor Gauger?

Christian Gauger: Anch’io vivevo a Francoforte. Avevo un diploma in psicologia e lavoravo con la pedagogia speciale all’Università.

Come collaboratore scientifico?

Gauger: No, come ‘servitore’ scientifico. Così si chiamava allora.

Gauger squadra il giornalista. Beve un po’ dalla sua tazza -thé d’erbe come quello di Suder- ed è calmo e concentrato. I suoi capelli bianchi li ha raccolti in una treccia, il viso è incorniciato da una barba sale e pepe tagliata corta. Con la sua camicia a fiori ed il leggero dialetto della regione dell’Hess potrebbe essere uscito direttamente da un negozio di antiquariato del quartiere Bockenheim a Francoforte. Sonja Suder dirige il dialogo. I suoi 77 anni non si notano. Una personalità agile, vivace e spontanea, con una voce decisa, è vestita sportivamente in nero, con capelli corti e scuri.

La camera a Saint Denis è arredata con mobili usati, comoda e pratica, come se ne vedono nelle comuni della scena alternativa. L’anticonsumismo sembra un’ideologia pratica per la vita spartana della clandestinità, senza pensione né entrate stabili. Tra i libri sugli scaffali si notano molti reggiposate. I reggiposate vengono volentieri usati in Francia per appoggiarvi le posate tra una portata e l’altra, per non sporcare il tavolo. Sono di porcellana, di diversi metalli nobili, rifiniti in modo semplice o artistico. Ogni uomo ha un hobby, e collezionare reggiposate è quello di Christian Gauger. Lui racconta lentamente, è quasi floscio. Nel 1997 ha subito un infarto ed ha dovuto essere riportato in vita.

Taz: Com’era la situazione, quando veniste arrestati nel 2000?

Suder: Eravamo arrivati da poco a Parigi e siamo usciti dall’albergo. Andò tutto molto in fretta: mani in alto! Poi volto e braccia contro il muro.

Polizia francese?

Suder: Sì, polizia francese.

Nessun tedesco assieme a loro?

Suder: No, solo più tardi, al distretto degli sbirri, lì c’erano anche dei tedeschi. Non si sono lasciati vedere, ma potevi sentire come parlavano tra di loro.

È importante per voi che si parli di ‘sbirri’?

Suder [ride]: No, possiamo anche dire polizia.

Ve l’aspettavate, di essere presi nel 2000?

Suder: No. Non in quel particolare momento, anche se rispetto alla tua vita sai che potrebbe accadere in qualsiasi momento. Non si sa mai cosa stia effettivamente succedendo. In questo senso essenzialmente te lo aspetti.

Insomma non avevate nessun concreto indizio?

Suder: No. E questo benché ci stessero sicuramente già addosso da un pezzo.

Sapete come vi hanno ritrovati dopo 22 anni?

Suder: Non è chiaro. Avevamo avuto in incontro con un parente. Forse gli si sono appiccicati.

Intende dire che per tutto l’anno un commando di catturatori vi è stato addosso?

Suder: Non credo. Fino alle dichiarazioni di Hans-Joachim Klein nel 1998/99 non eravamo neppure sempre indicati nelle ricerche per la cattura in Europa. La cosa deve essere cambiata dopo.

Hans-Joachim Klein partecipò nel 1975 all’attacco contro l’OPEP a Vienna. Si allontanò in seguito dal terrorismo ma venne preso solo nel 1998 in Francia. Dopo il suo arresto sostenne per la prima volta nel 1999 che Sonja Suder aveva potuto partecipare alla logistica dell’attacco all’OPEP. Fino al 1999 non c’era un ordine di arresto internazionale?

Suder: No, secondo i nostri avvocati. È probabilmente per questo che prima abbiamo avuto abbastanza tranquillità.

Signor Gauger, si trattiene? Non vorrebbe partecipare alla nostra conversazione?

Gauger: Di molte cose non ho più ricordi. Ho avuto un infarto e sono entrato in coma.

Quando è successo?

Suder: 1997.

Gauger: Il cuore mi si fermò. Ero praticamente morto. Sonja mi ha riportato in vita. [Arresto cardiaco e infarto, con i conseguenti pregiudizi sul cervello e sulla capacità di memoria sono attestati da perizie mediche francesi].

Le vostre false identità erano così ben fatte che potevate chiedere delle cure mediche?

Suder: Dovevamo! Già solo per il controllo e le medicine. La riabilitazione l’ho poi fatta io con lui. Era davvero una situazione assurda.

E non vi hanno scoperti?

Suder: No. A volte abbiamo dovuto trattenere il respiro, ma la nostra età fa sì che la gente non sia tanto malfidata.

Gauger: Io avevo integralmente perduto la memoria.

Ma Sonja Suder l’ha riconosciuta?

Suder: Fatto che mi stupì, devo dire.

Gauger: Ma prima non sapevo neppure che esistesse, l’ho conosciuta solo quando è ritornata nella camera.

Che sentimento si prova, quando ci si è dimenticati tutto, si vive in clandestinità e ci si deve fidare di una persona che ci insegna chi si è?

Gauger: Prima o poi viene la paura: cazzo, che succede se rimango stupido? Quando mi è venuto questo timore era però anche il momento in cui ho notato che potevo pensare da solo. La cosa è durata per un po’.

Sonja Suder le ha anche dovuto raccontare perché viveva in clandestinità?

Gauger: Sì. Ma naturalmente non so se mi ha raccontato tutto. Semplicemente non lo so.

Suder: Questo neppure si può. Non puoi raccontare un’intera vita. Se qualcuno lo chiede e se si lavora con certi testi di riabilitazione, si può ri-raccontare qualcosa, ma non si può sovraccaricare una cervello. La cosa funziona pezzetto per pezzetto.

1997 e 2000 – tra arresto cardiaco e incarcerazione non passò molto tempo.

Suder: Sì, ma si era già stabilizzato. Il punto di cui prima parlava fu dopo un mezzo anno di riabilitazione. Ma ancora oggi Christian mi chiede cose sul suo passato, ed in pratica continuiamo ancora la riabilitazione.

Dopo l’incarcerazione siete stati immediatamente separati?

Suder: Sì, subito.

Avete ancora famiglia in Germania?

Suder: Sì, abbiamo contatto con le nostre rispettive sorelle.

Signor Gauger, allora adesso può verificare autonomamente se ciò che le ha raccontato la signora Suder è vero?

Gauger: Sì, questo è almeno divenuto più facile.

Che atteggiamento avete avuto nei confronti dell’interrogatorio dopo l’arresto?

Suder: Se prima hai concordato “se succede qualcosa, nessuna parola, niente dichiarazioni”, hai allora un buon sentimento di sicurezza.

Quanto siete rimasti in carcere preventivo nella prima procedura del 2000/2001?

Quanto siete rimasti in carcere preventivo nella prima procedura del 2000/2001?

Suder: Meno di tre mesi. Christian era detenuto a Parigi, il carcere femminile era fuori.

È stata la vostra prima volta in carcere?

Suder: Sì, io ero alla fine dei miei 60 anni, Christian all’inizio dei suoi.

Com’era in carcere?

Suder: Si dice che le prigioni francesi siano le peggiori del mondo. Io però non posso affermarlo. Sono stata messa in cella e avevo la normale ora d’aria nel cortile. Ho incontrato subito due donne basche. Da quel momento mi è stato organizzato tutto ciò di cui avevo bisogno, in modo naturale e ovviamente sottobanco. Insomma ero quasi un po’ privilegiata. Quella solidarietà era affascinante.

Qual’era la cosa più noiosa in carcere?

Suder: Di fatto, il baccano. Ad ogni passaggio ci sono porte d’acciaio, che vengono in permanenza aperte e sbattute rumorosamente. Sono dei botti continui. Un baccano incredibile. L’essere rinchiusa non era per me così brutto, per quello ti prepari un po’ prima. Devi subito vedere di fare qualcosa, come esercizi sportivi e letture.

Signor Gauger, come fu per lei?

Gauger: Al passeggio, è venuto subito uno da me. Sapeva già. Così poi sono stato sempre con lui e con un altro al passeggio. In cella eravamo in tre. I letti a castello erano scomodi; sul terzo, sopra, si è ben in alto, ti possono venire le vertigini. Altrimenti: topi e scarafaggi, che sono però animali domestici. Meglio che una cella singola tutta bianca, dove non vedi né senti nessuno.

Che si pensa, quando si è arrestati dopo 20 anni di esilio?

Suder: Adesso ci hanno proprio beccati.

Gauger: E io ho pensato: questo non è necessario.

Sapete ciò che concretamente vi viene rimproverato?

Suder: Tre attentati, due contro il programma atomico dell’allora regime dell’apartheid sudafricano, ed un attacco contro la ristrutturazione della città di Heidelberg. A me, inoltre, Vienna. Questa storia dell’OPEP. E con essa l’accusa: complicità in omicidio. In Francia questo sarebbe già prescritto. Le sole cose che qui non vanno in prescrizione sono i crimini contro l’Umanità.

L’accusa di partecipazione all’attacco contro l’OPEP l’ha sorpresa?

Suder: Sì.

1975. L’arresto di Klein nel 1998 fu un fulmine a ciel sereno, proprio come la sua affermazione della partecipazione di Suder. Klein aveva fatto parte nel 1975 di un commando diretto da Ilich Ramirez Sanchez, detto ‘Carlos’, e che si rese responsabile della morte di tre persone. A Klein, ferito durante l’azione, riuscì di partire con gli altri membri del commando e con i ministri dell’OPEP in ostaggio. Poi nel 1976 un commando tedesco-palestinese dirottò un aereo dell’Air France su Entebbe; in quell’occasione morirono Wilfried Böse e Brigitte Kühlmann, considerati dirigenti delle prime RZ. In seguito le RZ si rifondarono, distanziandosi da gruppi e formazioni del vicino oriente come quella di Carlos. Criticarono l’antiamericanismo e l’antisionismo della ‘sinistra antiimperialista’ e propagarono forme di attacco che non producessero morti.

Su richiesta, la Procura pubblica di Francoforte conferma oggi che, fino al 1999 ed a parte le affermazioni di Klein, non v’è mai stato il minimo indizio che Suder sia stata coinvolta nella prima fase delle RZ fino al 1976. Klein, la cui credibilità viene spesso paragonata con l’ex-membro della RAF e raccontatore di storie Peter-Jürgen Boock, accusò dei militanti delle RZ ed altre persone di aver partecipato all’attacco contro l’OPEP. Rudolf Schindler venne per questo processato dal tribunale di Francoforte. E venne assolto dall’accusa di complicità nell’attaco all’OPEP, smentendo l’accusa di Klein. La corte dubitò della sua “certezza di identificazione nel riconoscimento fotografico del 2.9.1999”. In quell’occasione accusò assieme a Schindler anche Suder, “benché in precedenza non avesse mai accennato ad un’altra donna”, affermò il tribunale già 2001. A parte la dichiarazione di Klein, ancora oggi la procura penale non ha null’altro in mano contro Suder per l’attacco all’OPEP.

TAZ: Quanto presenti sono state per voi in questi anni le accuse dei ’70, di una fase sempre più lontana delle vostre vite? Avete potuto avere una vita normale?

Suder: All’inizio no. Ti guardi sempre dietro per vedere se c’è qualcuno. Se parla tedesco.

Gauger: Il meno possibile contatti con dei tedeschi, questo è molto importante.

Signora Suder, signor Gauger, non vi è mai venuto in mente in tutti quegli anni: la storia è così vecchia, che senso ha, vogliamo ritornare e affrontiamo il passato?

Suder: Insomma, a me no. E a te, Christian?

Gauger: Certo, se avessero revocato i mandati di cattura.

Suder: Molto divertente. Ora è però chiaro: se la Francia ci estrada, saremo processati in Germania.

Il gruppo al quale avreste appartenuto si è sciolto definitivamente all’inizio degli anni novanta. Questo ha qualche influenza sul processo?

Suder: Giuridicamente nessuna. Dopo l’entrata in vigore degli accordi penali europei, siamo stati arrestati una seconda volta nel 2007. Christian per quattordici giorni ed io per un mese. E dal 2009 dobbiamo contare ogni giorno sull’eventualità di un’estradizione, benché il tribunale francese avesse già negato l’estradizione nel 2001

Dopo la vostra scoperta nell’anno 2000 e il rifiuto della domanda di estradizione avete vissuto a Parigi per la prima volta di nuovo legalmente. Com’è stato per voi?

Suder: Quando vivi sempre con una leggenda, non ti puoi costruire delle vere amicizie. Abbiamo vissuto tutti quegli anni molto ritirati. A Parigi in un primo tempo non avevamo nessun contatto. La nostra avvocatessa ci ha trovato dei compagni italiani, così da avere almeno un indirizzo da indicare per poter essere scarcerati. Poi una bravissima donna ci ha ospitati. Credo che in Germania sarebbe stato più difficile. Ma la cultura repubblicana ha in Francia una ricca e secolare tradizione di offrire rifugio agli esuli. Persone che non conoscevamo ci hanno lasciato la loro casa per mezzo anno, sono andati ad abitare nel sud della Francia permettendoci così di cercarci una nostra abitazione a Parigi. Praticamente non conoscevano né noi né la nostra storia, e ci hanno semplicemente aiutati. Ci siamo poi integrati in fretta nell’ambiente, abbastanza grande, degli esuli italiani, i militanti degli anni ’70 qui rifugiati, con le loro discussioni e le loro feste. Sono molto solidali. Abbiamo avuto fortuna.

Da Francoforte a Parigi

1. Clandestini: Nell’estate 1978 a Francoforte Sonja Suder e Christian Gauger si accorsero di essere spiati. Partirono all’estero ed assunsero false identità. Probabilmente vissero in Francia, a Lille. Nel 1997 Gauger subì un colpo apoplettico e perse la sua memoria -della falsa come della vera identità.

2. Scoperti: Nel 2000 vennero scoperti ed arrestati davanti ad un albergo a Parigi. Separati, passarono alcuni mesi in carcere preventivo. Da allora Suder, 77 anni, e Gauger, 68, vivono a Parigi. La Germania ne chiede alla Francia l’estradizione -fin’ora invano.

3. Incolpati: La Procura di Francoforte sul Meno accusa oggi la coppia di aver partecipato ad attentati contro imprese nel 1977 e contro il castello di Heidelberg nel 1978. Suder è inoltre accusata di complicità in omicidio: per l’attacco alla conferenza dei ministri dell’OPEP a Vienna nel 1975, dove tre persone persero la vita. Questa accusa è basata soltanto sulle dichiarazioni dell’ex-terrorista Hans-Joachim Klein.

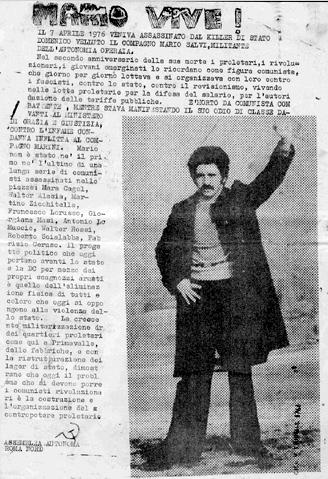

Un fiore rosso per Valerio

Maggio 1977 _Valerio in piazza, che guarda dall'alto la manifestazione_ Questa splendida foto è sul blog di Carla http://www.valerioverbano.it

LUNEDI 22 FEBBRAIO.

TRENT’ANNI DALL’ASSASSINIO DI VALERIO VERBANO

L’APPUNTAMENTO E’ ALLE 16, IN VIA MONTE BIANCO, SOTTO CASA SUA.

PER PORTARE UN FIORE A VALERIO, PER ABBRACCIARE CARLA.

A Nando Biccheri, compagno nostro!

CIAO PRESIDENTE,CIAO NANDO

Vogliamo ricordare un compagno ,un compagno che molti hanno conosciuto e che con molti ha percorso le strade per la giustizia sociale e la trasformazione del mondo in un luogo di uguaglianza.

Un compagno che difficilmente interveniva nelle assemblee pubbliche ma che non si risparmiava di dirti quello che pensava ,faccia a faccia anche in modo duro e perentorio. Un compagno semplice che noi giovani abbiamo imparato a chiamare Presidente. Era un compagno autorevole,che faceva pesare quello che diceva e pensava, un compagno grande,un 68ttino,un 77ino,un autonomo, un antinuclearista, un ocupante dei centri sociali,uno dei 500.000 di Genova 2001,un compagno che al momento giusto sapeva stare con i giovani,indirizzarli ,spronarli e calmarli ”calma e gesso”,formarli ma mai sovradeterminarli.

NANDO BICCHERI era il Presidente ,il compagno di cui gli aspetti politici non si disgiungono mai da quelli personali,è difficile ricordare gli uni senza mischiarli agli altri.

Un compagno sempre attento agli altri,era il primo a parlare con i nuovi arrivati, a confrontarsi con i proletari nelle piazze. Nando Biccheri ci ha insegnato tante cose negli anni in cui ci siamo frequentati. Ci ha insegnato ad usare il cervello in modo autonomo,forse troppo,”ognuno deve essere un partito comunista nella propria testa”. Ci ha insegnato la responsabilità verso le lotte che si affrontano, l’abbiamo conosciuto quando nel 1984 con il COMITATO PROLETARIO TRULLO manteneva l’ultimo comitato di AUTORIDUZIONE delle bollette ENEL contro il nucleare, con decine di famiglie proletarie che NANDO insieme ai pochi compagni e compagne del comitato non ha lasciato con gli staccatori dietro la porta ma ha chiuso l’intervento dopo aver conquistato un accordo vantaggioso con i proletari. Anche questo suo buon senso travestito da caparbietà ha permesso ai compagni futuri di poter girare a testa alta nel quartiere proletario dove NANDO aveva lavorato politicamente e umanamente.

NANDO BICCHERI in quel comitato ha saputo aspettare con pazienza che una nuova generazione,dopo la grande repressione del movimento, si riaffacciasse con l’esigenza del cambiamento,ed insieme a loro si è impegnato per ricostruire un nuovo protagonismo,con l’attenzione di non farci ripetere gli errori del passato ma con la fiducia incondizionata nella vitalità dei giovani,nell’ incessante necessità del cambiamento e nell’ineluttabilità della trasformazione del presente manifestata e costruita dai movimenti sociali.

Ci ha insegnato a “contare sulle nostre forze” perché dopo il corteo cittadino nel territorio ci sono solo i compagni del territorio, e insieme a lui una nuova generazione di compagni del Trullo ha occupato un Centro Sociale . Nei giorni dell’occupazione di Ricomincio dal Faro ci ha insegnato la forza dell’autorganizzazione, cosa vuol dire fare intervento in un “quartiere proletario”, come bisogna stare in mezzo alla gente e privilegiare la socialità per far stare i compagni insieme alla gente,come il duro lavoro territoriale sia più prezioso della vetrina cittadina.

Non abbiamo mai potuto distinguere l’aspetto personale,perché il suo amore per la vita lo ha sempre espresso allo stesso modo,nella lotta come nell’attenzione alla vita dei compagni,sia nei momenti difficili come nel la felicità per una notizia lieta. Insieme a lui abbiamo visto tanti posti di questo paese,conosciuto tanti compagni e tanta gente. Gli interventi che oggi i compagni con difficoltà portano avanti,sono frutto delle sue intuizioni,la lotta contro l’elettrosmog,il contatto con il mondo contadino e la formazione del gruppo d’acquisto sono percorsi che abbiamo iniziato con lui.

Ci mancheranno anche gli aspetti più spigolosi del suo carattere solare, ci mancheranno le tue uscite marchiggiane,i tuoi borbottii vivaci quando le cose non andavano,le tue bestemmie un po’ imprecazione un pòincoraggiamento, i tuoi silenzi di quando non eri d’accordo.

Abbiamo avuto la fortuna di aver conosciuto un grande uomo e un grande comunista.

Che la terrà ti sia leggera,resterai per sempre il nostro PRESIDENTE.

Un abbraccio forte a MARILU’ sua compagna di lotta e di vita ,a MARINA e MICHELE.

CENTRO SOCIALE OCCUPATO RICOMINCIO dal FARO

Martino Zicchitella

Prosegue la sezione di questo sito dedicata ai compagni uccisi durante azioni armate, tutti quelli che normalmente vengono rimossi dalla memoria collettiva, tutti gli “scomodi”.

Molti in questo ultimo periodo li ho saltati. Per problemi di tempo, ma non per dimenticanza, quindi il danno verrà riparato al più presto e tutti coloro che sembravano essere stati dimenticati dalle pagine di questo blog verranno ricordati.

Non ci si dimentica del proprio sangue.

Il tutto è tratto dal Progetto Memoria, Edizioni Sensibili alle Foglie

MARTINO ZICCHITELLA

– Nasce a Marsala il 26 aprile 1936

– pochi anni dopo si trasferisce a Torino

– svolge attività extra-legali e viene arrestato per rapina del ‘66

– evade dal carcere di Firenze

– riarrestato milita nel movimento di rivolta dentro alle carceri

– milita nei Nuclei Armati Proletari

– resta ucciso a Roma, durante un’azione armata dei N.A.P. il 14 dicembre 1976

Scritture di Martino Zicchitella

– “Memoriale redatto da Zicchitella; Anarchismo n.10 – 11, Catania 1976

“Prima del mio arrivo nella Casa di reclusione di Lecce, mi era stato accennato come fosse usuale in questo luogo, conosciuto come il “lager del Salento”, percuotere i nuovi arrivati. Già il compagno S. N. in un memoriale presentato alla magistratura alcuni mesi fa, descriveva fatti avvenuti e metodi usati di violenza da restare sgomenti; egli si riferiva al caso di un detenuto che dopo essersi aperto il ventre dalla disperazione con un’arma da taglio, fu oggetto di un pestaggio da parte degli agenti di custodia, che lo ridussero in fin di vita a colpi di manganello e calci. Lo stesso poi (il suo nome era Caradonna), fu abbandonato in una cella sotterranea senza che gli fossero state apprestate le cure necessarie.

“Prima del mio arrivo nella Casa di reclusione di Lecce, mi era stato accennato come fosse usuale in questo luogo, conosciuto come il “lager del Salento”, percuotere i nuovi arrivati. Già il compagno S. N. in un memoriale presentato alla magistratura alcuni mesi fa, descriveva fatti avvenuti e metodi usati di violenza da restare sgomenti; egli si riferiva al caso di un detenuto che dopo essersi aperto il ventre dalla disperazione con un’arma da taglio, fu oggetto di un pestaggio da parte degli agenti di custodia, che lo ridussero in fin di vita a colpi di manganello e calci. Lo stesso poi (il suo nome era Caradonna), fu abbandonato in una cella sotterranea senza che gli fossero state apprestate le cure necessarie.

Trasferito in questo stabilimento, ebbi modi di constatare, e subire, i metodi che venivano messi in atto: un trattamento riservato quasi sempre ai compagni o simpatizzanti di sinistra.

Il 30 giugno 1975 faceva il mio ingresso nella menzionata casa penale proveniente da Rebibbia, dove fui trattato secondo il regolamento. Alla villa Bobò di Lecce invece, appena preso in consegna dal corpo di guardia del carcere, mi venne rivolta da un brigadiere degli agenti di custodia, questa frase: “E adesso che cosa avanzi?”

Certo non potevo immaginare cosa mi sarebbe accaduto nei seguenti 80 giorni. Dopo essere stato portato in un ufficio adiacente a quello del maresciallo comandante, fui perquisito da cima a fondo, senza rispetto alcuno della personalità umana, con accurate esplorazioni anali, poi introdotto in una sezioncina detta “Reparto isolamento”: qui fui rinchiuso in una cella che non aveva alcun arredo, solo mura, porte e inferriate di ferro. Qui ci rimasi circa mezzora, dopo di che fui invitato ad uscire in un corridoio dove c’erano ad attendermi un numero considerevole di guardie (una quindicina ).

Mi fecero percorrere il corridoio della sezione e a spintoni mi condussero in un passaggio che immetteva in un sotterraneo dello “la campana”. Si trattava di tre anguste celle lunghe due metri e trenta per uno e cinquanta. Appena scesi gli scalini e spinto in una delle tre cellette (la seconda), venni aggredito da alcune guardie che erano nel corridoio precedentemente, agli ordini di un appuntato.

Queste mi furono addosso in un baleno e mi percossero selvaggiamente per mezzora con calci e pugni, tanto da farmi svenire e procurarmi lesioni e dolori che accusai per oltre un mese. Dopo il primo pestaggio, chiusero la porta della cella e quella della sezione andandosene. Il locale maleodorante e sudicio era umidissimo, l’unica suppellettile era un bugliolo senza coperchio nel quale c’erano ancora escrementi umani.

Di lì a poco tempo con un rumore assordante di chiavi e ferri sbattuti, arrivarono altre guardie, era una seconda squadretta per il secondo pestaggio, l’appuntato era sempre lo stesso, aprirono la mia cella e mi si avventarono nuovamente addosso, dicendomene di tutti i colori, frasi come bastardo, fottuto, delinquente.

Mi strapparono da dosso la camicia e i pantaloni e questa volta ricevetti anche dei colpi con un bastone. Insomma avevo le ossa e il corpo in stato pietoso, era blu per le ecchimosi, il sangue mi fuoriusciva dal naso, dalla bocca, dalle abrasioni alle braccia e al corpo. Prima che se ne andassero gettarono nella cella due secchi d’acqua allagando l’angusto locale; in queste condizioni rimasi ben 24 giorni, cioè nudo con acqua sul pavimento e con scarso cibo, per i primi tre giorni non mi dettero nulla e per un mese non vidi un raggio di luce, e non presi una boccata d’aria all’esterno.

Nello stesso periodo ebbi modo di conoscere altri compagni che avevano subito o subirono vessazioni e pestaggi.

Il trattamento fu pressappoco analogo per tutti: il B.D.S. fu addirittura messo in un reparto denominato “il forno”, locale strettissimo e privo di finestre, nel buio più totale, per diversi giorni. Altri due mesi, poi me li fecero trascorrere in una cella di un piano superiore, dove c’era un pancaccio e un gabinetto alla turca. Alla “campana” per tutta la durata dei 24 giorni non mi fu data né una branda né un materasso. Dormivo a terra con una coperta sudicia che subito si inzuppava d’acqua, che mi veniva consegnata la sera alle 21 e ritirata la mattina alle 8.

Continue furono le istigazioni al suicidio e durante la notte mi costringevano ad alzarmi per il controllo della ronda, la luce era accesa giorno e notte, naturalmente per tutto il tempo che rimasi in quel buco, non potei acquistare cibo, né scrivere a mia madre, la quale dopo il mio trasferimento da Roma non sapeva dove fossi stato mandato. […]

– Martino Zicchitella, “Assassinio di un uomo”, Porto Azzurro, in: Autori Vari, Liberare tutti i dannati della terra, Roma 1972, Edizioni Lotta Continua–

“Questa è la giustizia del nostro paese, condanne assurde, senza troppo andare per il sottile, labili indizi per ciò che concerne la colpevolezza, prove ed alibi di innocenza non tenuti in considerazione. Perché? Si tratta di un pregiudicato, pregiudicato divenuto per protesta di una società che fa schifo, democrazia di capitalisti, uomini che sfruttano milioni di altri uomini, salariandoli con molliche di pane, briciole lasciate cascare dalla loro sontuosa mensa, briciole che non sfamano, gocce che tengono in vita un moribondo.

Pregiudicato è colui che, stanco dei soprusi, stanco di essere sfruttato, stanco del massacrante turno di lavoro, dice al padrone: basta, ladro, restituiscimi ciò che mi hai rubato prima.

Stenti e fame alle dipendenze del padrone.

Stenti e fame durante l’espiazione della pena.

Stenti e fame dopo l’espiazione, scacciato e insultato.

Pregiudicato e operaio da noi, negro in America non sono che forme di preconcetti razziali del capitalismo, dei padroni che ci trattano come servi della gleba, quei padroni che vivono senza sapere che vuol dire un’esistenza squallida, nella miseria, senza sapere cosa significa desiderare pane e mortadella, di non aver avuto da bambino il piacere di possedere un giocattolo costoso, a volte il calore e l’affetto di una famiglia, del focolare.

L’orfanotrofio, il correzionale, il carcere, ecco sfornato il pregiudicato. Ed ora? … marcisca in una patria galera … rieducarlo ora? macché, carne da macello, taluni gridano pena di morte, altri no! Fatelo vivere, fatelo vegetare, l’organizzata industria della giustizia deve avere la sua materia prima.

Polizia, carabinieri, parte di una florida industria che produce … pregiudicati, e criminali, il carcere è l’università ove si laurea, la scuola per delinquere, il giovane che vi è rinchiuso oggi per un furtarello, sarà il rapinatore o l’assassino di domani, non importa, l’industria non deve fallire.

Le carceri magazzini di carne umana sono zeppe, si raggiunge ormai, in ogni stabilimento penale o giudiziario, la saturazione, uno sull’altro come animali, l’esempio più classico dei tre compagni arsi vivi a San Vittore in un’angusta cella, dico tre persone … tre giovani vite stroncate nel fiore dell’età per una assurda condizione carceraria, per il sadismo edilizio che costringe tre giovani a stare rinchiusi in due metri quadrati di spazio.

Le carceri magazzini di carne umana sono zeppe, si raggiunge ormai, in ogni stabilimento penale o giudiziario, la saturazione, uno sull’altro come animali, l’esempio più classico dei tre compagni arsi vivi a San Vittore in un’angusta cella, dico tre persone … tre giovani vite stroncate nel fiore dell’età per una assurda condizione carceraria, per il sadismo edilizio che costringe tre giovani a stare rinchiusi in due metri quadrati di spazio.

Nel carcere di Torino sono stato compagno di cella con Bobbio, Viale, Bosio, Mochi Sismondi, compagni e seguaci di Lotta Continua, al loro fianco ho compreso veramente il valore di ciò che significhi lotta per la libertà, lotta al capitalismo: ed a tutte le sue strutture borghesi, con profonde radici fasciste.

Con loro ho vissuto momenti di vera fratellanza, fummo commensali, discutemmo sulle occupazioni delle fabbriche, delle università, la Fiat, Palazzo Campana. Su queste basi capeggiai nell’estate ’68 una rivolta passiva. Un sit-in alla Bertrand Russel a protesta e a richiesta che si facesse di più per i detenuti, che si riformassero i codici, che si varasse l’ordinamento carcerario, fui prelevato di peso, attaccato dalla Stampa per il mio gesto e trasferito in casa di rigore. Ancora una volta dovetti subire la repressione da parte della polizia e voluta dai capitalisti.

Dovrò ancora scontare oltre 15 anni di carcere per dei reati che non ho commesso, con ingiustizie e provocazioni: uscirò … debbo uscire per scendere ancora in piazza e alzare la destra, serrare il pugno, dovrò contestare, dovrò combattere la polizia mia acerrima nemica, il capitalismo dovrà essere sconfitto, e con loro i servi e i fascisti, dovrò uscire per raggiungere i miei compagni e marciare al loro fianco verso un nuovo orizzonte.”

Documenti prodotti da organizzazioni armate per la persone o per l’evento in cui ha incontrato la morte

– Nuclei Armati Proletari, “Onore al compagno Zicchitella”, Roma 1976

“Il compagno Martino Zicchitella nacque a Marsala il 26-4-1936 ma fin da piccolo ha vissuto a Torino, la città della borghesia savoiarda, degli ex-repubblichini, la citta dei Valletta, la città in cui la sperequazione capitalistica è più evidente e più umiliante. La città metropoli in cui, già negli anni del boom, la vita sociale è pianificata, controllata e manipolata; dove ogni attività è finalizzata alla produzione di plusvalore e consenso, attraverso l’utilizzazione dei più rudimentali mass-media del tardo capitalismo.

Dai casermoni di Via Verdi ai portici di Via Roma lastricati di marmo, alla Barriera di Milano, alla Crocetta, i salariati di Torino si battono tra centinaia di contraddizioni giornaliere, simili a quelle di qualsiasi altro paese capitalista, ma tutte riconducibili a una sola: quella della propria appartenenza di classe, del proprio potere di acquisto dal quale dipende la gradazione della propria identità umana e sociale. Qui l’acquisizione e l’interiorizzazione dei valori legati all’ideologia borghese non sono scelta, sono induzione violenta, costante, asfissiante.

Martino sceglie la strada dell’appropriazione violenta ed individuale del benessere padronale: quella della rapina, per cui viene arrestato nel ’66.

Durante l’alluvione di Firenze, Martino evade, vive ancora contraddittoriamente la sua realtà di proletario detenuto; salverà invece alcuni giovani dalla melma dell’Arno.

Il carcere e lo scontro che in esso si vive collettivamente gli fanno acquisire i primi elementi di coscienza rivoluzionaria e lo portano nel ’68 alla testa, come direzione ed avanguardia riconosciuta, delle prime dimostrazioni pacifiche nelle carceri “Nuove” di Torino, alle quali il potere risponde brutalmente, come sempre.

Nel ’70 Martino ha pienamente chiarificato la sua identità, ha identificato lo Stato anche nelle sue appendici carcerarie e riesce ad evadere da Alessandria.

Rimane fuori poche ore con le gambe spezzate per il salto dal muro di cinta. Ripreso viene massacrato dalle guardie e rimarrà claudicante.

Nel ’71 è alla testa della rivolta delle “Nuove”. Con lui altri compagni che in quelle lotte e da quelle lotte hanno con sequenzialmente maturato la scelta della lotta armata; all’interno della quale rappresentano le avanguardie più alte e più coscienti del proletariato detenuto, al quale la loro prassi fornisce le più chiare indicazioni: l’evasione e l’organizzazione combattente.

Il ’71 è l’anno di Attica per i proletari che si ribellano in USA; quello di Porto Azzurro per i compagni come Martino. Le successive rivolte ad Alghero, Noto, Enna, lo vedono farsi carico, nella gestione delle lotte, degli interessi di sopravvivenza dei proletari prigionieri, della loro necessità di organizzarsi e combattere.

Nel ’74 a Viterbo inizia un confronto con altre avanguardie espresse dalle lotte dei detenuti sulla costituzione in organizzazione politico-militare all’esterno di alcune avanguardie rivoluzionarie.

Con la presenza a Viterbo di un militante dei NAP, il confronto prosegue e si sviluppa interno-esterno, sul piano politico quanto su quello organizzativo-militare.

Partecipa così alla costruzione e alla realizzazione della operazione coordinata con l’attacco armato interno-esterno del maggio ’75 che vede al primo posto la parola d’ordine della liberazione dei combattenti comunisti prigionieri.

L’attacco interno non coglie l’obiettivo della liberazione ma, per effetto dell’attacco esterno che vede imprigionato il boia Di Gennaro, è comunque un momento di enorme crescita politico-militare che Martino fa suo patrimonio all’interno dell’organizzazione dei NAP.

Trasferito a Lecce per rappresaglia subisce per mesi torture fisiche e psicologiche ma non cessa di porsi come direzione dello scontro organizzando e realizzando con un altro militante dei NAP l’azione armata dell’agosto ’76 che porta alla liberazione di 11 prigionieri.

La sua morte nello scontro di Roma caratterizza e definisce la sua vita e la sua coerenza di combattente comunista.”

Piazza Fontana, 40 anni dopo

Uno pensa a certe cose e riflette sul “da quando sono nata che…”

Uno pensa a certe cose e riflette sul “da quando sono nata che…”

e invece no, era molto prima. Molto prima, non tantissimo, scoppiavano le bombe nelle piazze, scoppiavano le bombe sui treni, scoppiavano le bombe nelle banche, pochi giorni prima di Natale.

La prima fu proprio lei, dentro la Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, precisamente 40 anni fa, tra qualche ora.

E allora penso al processo mentale di bambina, di giovane adolescente e di giovane donna poi che ho fatto per arrivare a capire quelle parole che mia madre mi ripeteva come fossero intoccabili: QUELLA ERA UNA BOMBA DI STATO, L’HANNO MESSA I FASCISTI, L’HANNO PAGATA I PADRONI.

?

Erano realmente intoccabili.

Cavolo: il percorso di comprensione della cosa è stato rapido. Dentro la mia testa rapidissimo, nella mia coscienza di comunista, di rivoluzionaria, di libertaria è entrato riga dopo riga, parola dopo parola, in un viaggio di conoscenza che m’ha portato a capire dove sono nata, dove stavo crescendo!

Il paese nato dalla Resistenza e dalla retorica incessante su di essa, che poi ha creato le leggi speciali, le carceri speciali, le strategie per eliminare qualunque diritto o rivendicazione proveniente dalla classe operaia, dal proletariato, dal meridione, dalle donne, dagli studenti. Quel paese faceva morire per strada, per lo scoppio di una bomba, e poi invocava carcere a vita per chi lottava, pochi anni dopo.

Crescevo in un paese che non ha mai voluto dire una verità che noi compagni abbiamo sempre saputo: la contro-inchiesta partita immediatamente dopo ha portato alla luce molto, già a caldo, sul libro “La Strage di Stato”..

ma la verità s’è vista cadere dalla finestra della questura di Milano appena tre giorni dopo.

La verità è stata chiara: s’è sfracellata come corpo morto al suolo.

Non mi va, in quest’anniversario di pubblicare materiali, di ribattere e scannerizzare testi o volantini, manifesti o tazebao.

Brucia ancora, come quel giorno, dentro di me: la rabbia e la consapevolezza di chi sono i colpevoli, di chi sono i mandanti e di chi siamo noi.

A Tarzan Sulic, ucciso dentro una caserma ad 11 anni.

Sarà quel pacco bomba, per strada regalato,

Lo schifo di ricordo, che schifo di ricordo, d’un braccio amputato

Per rifilare un taglio non solo alle tue mani

Ma a quelle degli zingari, di quei fottuti zingari più sporchi dei cani

Le fiabe hanno l’odore di polvere da sparo

Lo disse anche Matteo, si torturava Mira quel libro costò caro

E se Sengul da bambola sembravi troppo a Barbie

Coi chiodi e con le biglie, coi fiori e con le bolle sul viso è troppo tardi

In quell’incrocio Emran guardava da innocente

I soldi di una carità elargita ad un pezzente

Adesso solo un occhio salvato dalle schegge

Vedrà soltanto odio in un mondo senza legge

E come Tarzan Sulic volava tra le sbarre

Un angelo ribelle non può cadere a terra

Caramba sparò in testa, non vide più una stella,

Tarzan d’undicianni assassinato in cella

Assassinato in cella assassinato in cella

Assassinato in cella assassinato in cella

E Mira torturata con mala meraviglia,

Il tuono di quel colpo, il colpo di quel tuono

Di notte ora ti sveglia

La fretta di un processo e pena senza pesa

Dimenticare presto, dimenticare tutto, giustizia non è resa.

Non si trova molto in rete sulla storia di Tarzan Sulic e Mira Djuric, due bimbi rom. Una storia del settembre 1993, quindici anni fa.

Non si trova molto in rete sulla storia di Tarzan Sulic e Mira Djuric, due bimbi rom. Una storia del settembre 1993, quindici anni fa.

Lui è morto ucciso da un proiettile sparato da un carabiniere, dentro una camera di sicurezza della caserma di Ponte di Brenta.

Dicono, rendetevi conto, che il colpo è partito per sbaglio, che l’undicenne freddato con un colpo alla testa stava provando a scappare e nella colluttazione sarebbe partito un colpo.

Colpo che ha passato la testa del giovane Tarzan e poi ha ferito sotto il seno sinistro la sua cuginetta, fermata con lui e con lui rinchiusa in quella cella.SI è salvata dopo un lungo intervento, visto che la pallottola si era fermata vicino al cuore.

Lui è morto sul colpo.

A 11 anni, dentro una caserma dei Carabinieri.

CHI SE LO RICORDA?

In questo momento dai microfoni di Radio Onda Rossa, una bella trasmissione in loro ricordo!

Per amore della storia…

Sono passati diversi giorni dall’editoriale di Magris sul Corriere della Sera e da alcune risposte comparse su altre testate. Volevo riportare questa di Marco Clementi, comparsa qualche giorno dopo sulle pagine de L’Altro. La libertà di parola, la libertà di fare storia va difesa a denti stretti!

La storia è plurale. La memoria vittimaria rientra nella sfera privata e sembra più vicina alla vendetta che alla giustizia, se usata come rivendicazione

Marco Clementi L’Altro 4 agosto 2009

Un’intera generazione italiana, quella che ha fatto la lotta armata negli anni ‘70 e ‘80, scontate quasi tutte le pene dopo i secoli di carcere con i quali lo Stato l’ha punita, deve tacere. Questo, se non ho capito male, è il centro del discorso che sviluppa Claudio Magris sulle pagine del Corriere della Sera del 31 luglio. Lo studioso ammette che il brigatista può recuperare i pieni diritti civili e politici (anche se ciò, una volta scontata la pena, non avviene automaticamente ma bisogna attivare la procedura di “riabilitazione”), può esprimere la sua sulle piattole, se nel frattempo il carcere gli avesse fornito l’istruzione adeguata per farlo, ma non può dire una parola sul suo passato di combattente.  Certo, di fronte ad espressioni come quelle riportate nell’articolo e attribuite al militante di Prima Linea Sergio Segio – giustamente definite «pappa del cuore, vecchio vizio retorico italiano, posta sentimentale rosa vicina al rosso sangue versato» -, consiglierei al suo autore di tacere, ma non si vede perché tale raccomandazione debba essere estesa a tutti gli altri. In letteratura, come nel processo penale, la responsabilità è personale.

Certo, di fronte ad espressioni come quelle riportate nell’articolo e attribuite al militante di Prima Linea Sergio Segio – giustamente definite «pappa del cuore, vecchio vizio retorico italiano, posta sentimentale rosa vicina al rosso sangue versato» -, consiglierei al suo autore di tacere, ma non si vede perché tale raccomandazione debba essere estesa a tutti gli altri. In letteratura, come nel processo penale, la responsabilità è personale.

E così, il brigatista è un brigatista, e non un SS, un mafioso, uno stragista impunito. A ognuno il suo, per cominciare. E di brigatisti e brigatismo si deve allora parlare visto l’elenco di alcune delle vittime che fa Magris (non tutte peraltro colpite dalle Brigare rosse) considerate «le figure dell’Italia migliore, quella più libera e aperta e democratica, che avrebbe potuto e dovuto essere diversa da quella di oggi». Come se il motivo per cui oggi siamo qui è perché in Italia c’è stata la lotta armata. Intanto mi sembra uno strano recupero dei diritti quello di chi, riabilitato, può andare a votare per il Parlamento italiano ma non deve dire una parola sugli anni in cui fu protagonista. Da sempre i reduci hanno raccontato della propria guerra. Ma c’è dell’altro.

I brigatisti, primi e unici nella storia di questo paese, scelsero di rivendicare i propri delitti e di assumersene la responsabilità di fronte alla legge, indipendentemente dal loro coinvolgimento concreto. Al punto che molti sono stati condannati all’ergastolo per il sequestro Moro senza essere stati in via Fani, né in via Montalcini, né in via Caetani. Se avessero deciso di difendersi singolarmente, senza dichiararsi rei, la storia giudiziaria delle Br sarebbe andata molto diversamente e le condanne si sarebbero contate con numeri più piccoli. Che dire, poi, delle continue riforme del codice penale per adeguare la legge alla nuova situazione creata in Italia dalla presenza di questo gruppo armato? Tutto ciò induce a pensare che si trattò di una storia politica. Nessuno degli uccisori di allora lo fece per questioni personali; nessuno aveva un “conto aperto” da chiudere. Come ipotizza Magris, «pensava di costruire un’Italia migliore».

E le vittime, mi si dirà? E i parenti delle vittime? Perché è questo, in fondo, il contesto all’interno del quale si chiede, ovvero si impone ai brigatisti di tacere. Ma a quali brigatisti ci si riferisce? Ai pentiti, ai dissociati o ai cosiddetti “irriducibili”?

Le confessioni dei pentiti e quelle dei dissociati sono state qualitativamente differenti: i pentiti hanno offerto parole utili alle tesi dell’accusa in sede processuale (oltre che permesso in casi clamorosi l’arresto di decine di militanti), I dissociati hanno fornito ricostruzioni politiche della propria esperienza militante in linea con quella desiderata dello Stato. Lo hanno fatto molti anni dopo il loro arresto, contribuendo alla sconfitta politica della lotta armata, non a quella militare. A quanto risulta a chi scrive, i pochi ex-militanti della lotta armata che hanno partecipato in modo attivo alla memorialistica appartengono in maggioranza alla  schiera dei cosiddetti pentiti o dissociati. Per quanto concerne, invece, gli irriducibili, essi per lo più tacciono (e spesso i commentatori li accusano proprio per questo!) e anche quando parlano, come nel caso di Mario Moretti con un libro sulle Br per nulla apologetico, si sottolinea quello che non sarebbe stato ancora detto, perché è una verità predeterminata, quella che si vorrebbe ascoltare, non il pensiero di Moretti. Veniamo alla questione delle vittime e dei loro parenti. Il 9 maggio è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo in Italia. Di tutte le vittime, senza distinzione di matrice, tipologia di attentato, obiettivo. Quest’anno, per l’occasione, la vedova Pinelli è stata invitata al Quirinale, dove ha incontrato la vedova Calabresi. L’iperbole è complessa, e va analizzata e spiegata. Da tempo ormai il calendario italiano si è riempito di giorni della memoria e del ricordo e si cerca di far passare l’idea che la memoria abbia una sorta di dignità parallela a quella della storia. Forse perché la memoria appartiene alle vittime, mentre la storia ai vincitori? In realtà non è così. La differenza è un’altra e ben più sostanziale. La memoria appartiene alla sfera privata, mentre la storia è pubblica. La memoria non si può verificare, laddove la storia attende un riscontro da parte della comunità scientifica. La memoria non sostituisce la storia, né si affianca ad essa; offre delle fonti, tutte da vagliare. Per questo, un incontro tra la vedova Pinelli e la vedova Calabresi può avere luogo solo nel giorno della memoria. Perché nella memoria si perdono i ruoli e Pinelli e Calabresi sono visti semplicemente come vittime. Nella storia, però, i ruoli sono attribuiti in un altro modo. L’assassinio di Pinelli è stato perpetrato all’interno di una struttura dello Stato nel corso di un’indagine sulla strage di piazza Fontana. Quello di Calabresi, in un contesto diverso e qualcuno che potrebbe spiegarcelo non vuole farlo. E, stranamente, a questi non si chiede di tacere. Ora, nel diritto moderno è lo Stato che regola il rapporto tra il reo e la giustizia, tanto che il pubblico ministero non difende i parenti delle vittime, ma sostiene l’accusa in nome del popolo italiano. La vittima, o i suoi parenti, si possono costituire parte civile, con un avvocato a rappresentarli. Il giudice, quindi, è terzo rispetto alle parti e non potrebbe essere altrimenti, da quando la dottrina giuridica e le costituzioni moderne hanno tolto alla famiglia il diritto di vendetta, sostituendolo con quello della giustizia. La memoria rientra nella sfera privata e sembra più vicina alla vendetta che alla giustizia, se usata come rivendicazione. Ovviamente i parenti di una vittima hanno tutto il diritto di scrivere, appellarsi e indignarsi. Non lo ha però lo Stato, che ha compiuto il proprio dovere arrestando i brigatisti e riuscendo a farli condannare, debellando il fenomeno. Dato però che lo Stato non dovrebbe vendicarsi, non può condannare nessuno né al silenzio, né all’oblio. Anzi, ne guadagnerebbe se, ora che la guerra è finita da tempo, si impegnasse per capire il motivo che ha indotto una generazione e una classe sociale a dire «mai più senza fucile», agendo di conseguenza. Gli ex lo possono spiegare, ed è interesse di tutta la comunità che lo facciano.

schiera dei cosiddetti pentiti o dissociati. Per quanto concerne, invece, gli irriducibili, essi per lo più tacciono (e spesso i commentatori li accusano proprio per questo!) e anche quando parlano, come nel caso di Mario Moretti con un libro sulle Br per nulla apologetico, si sottolinea quello che non sarebbe stato ancora detto, perché è una verità predeterminata, quella che si vorrebbe ascoltare, non il pensiero di Moretti. Veniamo alla questione delle vittime e dei loro parenti. Il 9 maggio è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo in Italia. Di tutte le vittime, senza distinzione di matrice, tipologia di attentato, obiettivo. Quest’anno, per l’occasione, la vedova Pinelli è stata invitata al Quirinale, dove ha incontrato la vedova Calabresi. L’iperbole è complessa, e va analizzata e spiegata. Da tempo ormai il calendario italiano si è riempito di giorni della memoria e del ricordo e si cerca di far passare l’idea che la memoria abbia una sorta di dignità parallela a quella della storia. Forse perché la memoria appartiene alle vittime, mentre la storia ai vincitori? In realtà non è così. La differenza è un’altra e ben più sostanziale. La memoria appartiene alla sfera privata, mentre la storia è pubblica. La memoria non si può verificare, laddove la storia attende un riscontro da parte della comunità scientifica. La memoria non sostituisce la storia, né si affianca ad essa; offre delle fonti, tutte da vagliare. Per questo, un incontro tra la vedova Pinelli e la vedova Calabresi può avere luogo solo nel giorno della memoria. Perché nella memoria si perdono i ruoli e Pinelli e Calabresi sono visti semplicemente come vittime. Nella storia, però, i ruoli sono attribuiti in un altro modo. L’assassinio di Pinelli è stato perpetrato all’interno di una struttura dello Stato nel corso di un’indagine sulla strage di piazza Fontana. Quello di Calabresi, in un contesto diverso e qualcuno che potrebbe spiegarcelo non vuole farlo. E, stranamente, a questi non si chiede di tacere. Ora, nel diritto moderno è lo Stato che regola il rapporto tra il reo e la giustizia, tanto che il pubblico ministero non difende i parenti delle vittime, ma sostiene l’accusa in nome del popolo italiano. La vittima, o i suoi parenti, si possono costituire parte civile, con un avvocato a rappresentarli. Il giudice, quindi, è terzo rispetto alle parti e non potrebbe essere altrimenti, da quando la dottrina giuridica e le costituzioni moderne hanno tolto alla famiglia il diritto di vendetta, sostituendolo con quello della giustizia. La memoria rientra nella sfera privata e sembra più vicina alla vendetta che alla giustizia, se usata come rivendicazione. Ovviamente i parenti di una vittima hanno tutto il diritto di scrivere, appellarsi e indignarsi. Non lo ha però lo Stato, che ha compiuto il proprio dovere arrestando i brigatisti e riuscendo a farli condannare, debellando il fenomeno. Dato però che lo Stato non dovrebbe vendicarsi, non può condannare nessuno né al silenzio, né all’oblio. Anzi, ne guadagnerebbe se, ora che la guerra è finita da tempo, si impegnasse per capire il motivo che ha indotto una generazione e una classe sociale a dire «mai più senza fucile», agendo di conseguenza. Gli ex lo possono spiegare, ed è interesse di tutta la comunità che lo facciano.

Link

Magris – Anni di piombo quei terroristi pentiti con la pappa nel cuore

Miccia corta e cervello pure

A Fabrizio Pelli, lasciato morire in carcere…30 anni fa

FABRIZIO PELLI

– Nasce a Reggio Emilia, l’11 luglio 1952

– Lavora come cameriere

– Milita nelle Brigate Rosse

– Viene arrestato a Pavia nel dicembre 1975

– Muore di leucemia nel carcere di San Vittore, Milano, l’8 agosto 1979

Documenti prodotti da organizzazioni armate

– Non ne sono stati prodotti, ma a Fabrizio Pelli vengono intitolate una Brigata e un’organizzazione armata a Salerno

Documenti prodotti da gruppi sociali

– Comitato di lotta del Campo dell’Asinara, “Onore al compagno Fabrizio Pelli” in: Controinformazione 16, Milano 1979

“Per ogni comunista la morte è un evento naturale e Fabrizio Pelli era comunista combattente.

Anche il mare più incurabile per un rivoluzionario è occasione di lotta e Fabrizio, con il suo comportamento, lo ha dimostrato a tutta la sua classe e ai suoi nemici, in quest’ultima, solitaria battaglia.

Fabrizio Pelli _Questa foto aveva le sbarre, quelle che lo hanno tenuto costretto fino alla sua morte: sono state tolto, almeno così è LIBERO_

Invano i corvi borghesi hanno atteso un suo cenno di debolezza per piegarlo, per ricondurlo al compromesso dentro l’ordine dell’oppressione. A nulla è servito tenerlo isolato fino all’ultimo istante, privato della posta e della vicinanza dei suoi compagni, negargli – come neppure il fascismo osava fare – di trascorrere le ultime ore di visita in compagnia dei suoi familiari, a casa sua.

La speranza delle iene è andata delusa di fronte ad un comunista che aveva maturato a fondo un principio essenziale: uomini che si rifiutano di interrompere la loro lotta, o vincono o muoiono, invece di perdere o morire!

Il Tribunale di Milano, così sollecito a concedere la libertà provvisoria per motivi di salute ai fascisti assassini di proletari come Braggion, non è che l’ultimo anello di una catena di infamie, cominciata proprio qui, all’Asinara, dove il medico Silvetti si guardò bene dal rilevare il reale stato di salute del compagno Fabrizio, quando nell’estate dello scorso anno cominciò ad accusare i sintomi della malattia.

I Campi di Trani, Fossombrone e Milano sono altrettanti anelli del suo progressivo annientamento che medici e direttori hanno perseguito con lucida e spietata determinazione in occulta armonia con i funzionari del ministero di Grazia e Giustizia. E non vogliamo dimenticare, in questo elenco di canaglie ancora viventi, carabinieri e poliziotti che hanno sottoposto i familiari di Fabrizio alle perquisizioni più vili e che in ogni modo hanno tramato per interrompere il proseguimento delle cure.

Noi proletari prigionieri del Campo dell’Asinara, che con Fabrizio abbiamo lottato e che, anche per il suo contributo, abbiamo rafforzato la nostra identità e la nostra organizzazione, oggi diciamo, senza alcuna retorica, che i suoi nemici sono anche i nostri, che i suoi assassini non resteranno impuniti!

Onore al compagno Fabrizio Pelli!

Onore a tutti i compagni caduti combattendo per il comunismo!”

Testimonianza al Progetto Memoria

– Renato Curcio, Roma 1994

“Ho conosciuto Fabrizio, Bicio per gli amici, nel 1969.

Aveva 17 anni ma, a Reggio Emilia, già da tempo aveva fatto parlare di sé. “Per un colpo di flobert indirizzato ai glutei di un politico del partito liberale”, mi dissero, tra l’ammirato e l’ironico i suoi compagni di allora.

Non aveva ancora 18 anni quando venne a Milano con tutte le sue curiosità per la metropoli. Ma ciò che veramente lo spingeva, in verità era una cosa sola: l’impegno militante a fianco di studenti e operai, di chiunque in qualsiasi modo lottasse, per cambiare le cose.

Si sentiva un po’ anarchico ma il fascino della rivoluzione bolscevica era su di lui così potente che trascorreva infinite notti a leggere, oltre ai testi canonici, qualsiasi saggio, opuscolo, libello che in qualche modo potesse arricchire le sue conoscenze. E se qualcuno per caso citava un’opera che gli era sfuggita, s’infuriava, non sembrandogli lì per lì possibile che quell’opera esistesse veramente. Se non era a volantinare, in qualche manifestazione o a organizzare qualche azione di lotta potevi star sicure che il suo tempo era speso in letture.

Politiche, s’intende. Una dedizione totale, senza mezze misure. Senza concedere a se stesso nemmeno gli spazi dell’esplorazione della vita.

Quando entrò nella lotta armata, nel 1971, se non era il più giovane certo si contendeva il primato. Proprio in relazione alla sua giovanissima età, con altri due compagni ci chiedemmo se fosse il caso di accoglierlo nella vita clandestina che, per ovvie ragioni, non è tra le più permissive. Ma a Bicio il carattere non faceva difetto e non ne volle sapere di tutti gli argomenti che gli mettevamo davanti per dissuaderlo.

Era molto orgoglioso e un po’ testardo. Capitava così che non accettasse di buon grado che altri gli insegnassero qualcosa. Ricordo che una volta si infuriò con un militante: non ritenendolo adeguatamente colto in dottrina marxista, gli negava il diritto di insegnarli a guidare l’automobile. L’altro, naturalmente, lo mollò giù dalla macchina, in piena campagna, dicendogli “Beh, ora vado a studiare, tu raggiungimi a piedi!”

Quando, nel 1975, dopo l’evasione da Casale, lo incontrai di nuovo, a Milano, Fabrizio si era innamorato. Nella sua vita era la prima volta. E il calore di questa nuova e magnifica esperienza scioglieva tumultuosamente tutte le sue rigidezze. Della sua proverbiale rigorosità, in quei giorni non rimase traccia. A metà della riunione più delicata, lui si alzava e borbottava “Scusate…”, in pieno candore se ne andava a telefonare. Alla vita clandestina il suo stato di grazia causò qualche problema, ma alla sua vita personale certo fece un gran bene.

Ho appreso la notizia del suo arresto alla radio, pochi giorni prima di essere a mia volta arrestato. L’ultimo nostro incontro, dunque, avvenne in carcere, all’Asinara. Alcune divergenze politiche che poco prima del suo arresto lo avevano portato a distaccarsi dalle Brigate Rosse non avevano in alcun modo intaccato il nostro affetto. I giorni trascorsi nella stessa cella, al bunker dell’isola, furono così pieni di confidenze sulla nostra vita privata. Giocammo a scacchi –costruiti con la mollica di pane – ridendocela a più non posso sul nostro incontro qualche anno prima, con quel gioco. Nel tempo della clandestinità, a Torino. Sull’onda del duello tra Carpov e Fisher Bicio aveva deciso di “sapere tutto” sugli scacchi, proprio come qualche anno prima aveva fatto con la rivoluzione bolscevica. S’era quindi comperato una scacchiera , tanti libri, riviste e s’era sprofondato nello studio. Venne finalmente il giorno della prima prova. Si sentiva pronto e col sorriso diceva: adesso ti faccio vedere… Ci provai col fatidico “scacco del barbiere”: scacco matto in pochissime mosse. E la sua inesperienza ebbe la peggio. Come al solito andò su tutte le furie e per un bel po’ di tempo di scacchi preferimmo non parlarne più.

All’Asinara mi disse anche dei malori che poco dopo lo portarono, rapidamente, alla morte. Ma di cosa effettivamente si trattasse, in quel carcere senza alcuna servizio medico, non fu possibile stabilirlo. Non si lamentò mai delle mancate cure: per lui era scontato. E anche questo, ricordando Bicio, non può essere più dimenticato”.

A Carlo Giuliani, 8 anni dopo

Scrivere a te mi è stato facile per molto tempo, quasi naturale … ora non lo è più.

E’ ogni giorno, ogni anno più doloroso e gli anni ormai son tanti, son otto.

Otto anni fa eri ancora vivo, lo eri a pochi passi da me, lo eravamo ancora tutti.

Quell’urlo, le urla di ognuno di noi squarciarono quel cielo maledetto, quel cielo violentemente limpido,

che appariva lontanissimo per il persistere dei fumi dei lacrimogeni… quel maledetto cielo che sarebbe stato meglio ci cascasse addosso: sarebbe stato meno doloroso di quell’urlo maledetto. Genova assassina e maledetta, Genova che mai liberammo, Genova che spezzò le nostre gambe senza farle mai rialzare..

Quell’urlo indimenticabile…che c’ha ammazzato tutt@ sette anni fa, e che persiste…

Carletto col nostro stesso sangue, Carletto con la stessa identica necessità di noi tutt@ di essere lì quel giorno,

Carletto e la sua voglia di vivere che l’ha fatto scendere in strada,

Carletto e il suo estintore, e il suo istinto di re-azione davanti a quel nemico marciante, mai visto prima in quel modo.

Un nemico nuovo, mai più come prima.

E in quello spartiacque sei scomparso tu, sangue nostro.

Tu e il tuo magro passamontagna.

Tu, ad aggiungerti a già troppi nomi, tu ad aprire la lista dei morti nostri, della mia generazione.

Ciao Carle’, mi vivi dentro passo dopo passo

A Carlo Giuliani, al suo assassino stupratore

“Non è un tipo che si fa ingabbiare”

Dieci, Nessuno, Trecentomila

Genova, dieci anni dopo

La vergogna di Strasburgo

Quel passo in più

A Dario Bertagna

DARIO BERTAGNA

– Nasce a Comerio (BG) l’8 luglio 1950

– lavora come impiegato presso una ditta di produzione di vernici di Vimercate (MI)

– milita nei Reparti Comunisti d’Attacco

– viene arrestato a Milano il 23 giugno 1980

– muore suicidia nel carcere di Busto Arsizio (VA) il 17 luglio 1988

Scritture di Dario Bertagna

– Dario Bertagna, lettera al Bollettino, 27-8-84, carcere di Fossano:

“Come mai allora questo trasferimento improvviso al manicomio di Reggio Emilia? Le cose stanno così: la dottoressa psichiatra del carcere, dopo una sbrigativa visita, aveva diagnosticato che L.V. era schizofrenico. Ma vi rendete conto?  Una persona legge quattro scartoffie riguardanti un carcerato, lo visita cinque minuti e lo giudica nientemeno che schizofrenico. Mi rendo conto che questa dottoressa probabilmente ha agito in buona fede e che ancora più facilmente le responsabilità maggiori stanno in qualche altro ingranaggio dell’apparato di potere. Sta di fatto che questi signori si rendono conto che non sono altro che dei meccanismi di una macchina mostruosa, ingranaggi più o meno determinanti, ma ciascuno facendo parte di un congegno degenerato che a sua volta genera le singole parti.

Una persona legge quattro scartoffie riguardanti un carcerato, lo visita cinque minuti e lo giudica nientemeno che schizofrenico. Mi rendo conto che questa dottoressa probabilmente ha agito in buona fede e che ancora più facilmente le responsabilità maggiori stanno in qualche altro ingranaggio dell’apparato di potere. Sta di fatto che questi signori si rendono conto che non sono altro che dei meccanismi di una macchina mostruosa, ingranaggi più o meno determinanti, ma ciascuno facendo parte di un congegno degenerato che a sua volta genera le singole parti.

Sia chiaro comunque che anche singoli proletari possono benissimo essere incorporati in questo brutale meccanismo e, anche se saranno rotelle di poco conto, si renderanno pur sempre funzionali al sistema. Mi riferisco tra l’altro specialmente ai vari dissociati, di nome o di fatto, o tutti e due. Certo lo Stato non manda costoro a Reggio Emilia e magari concede loro anche qualche zuccherino.

Facciamo bene i contri e vedremo con chiarezza che schizofrenico è questo sistema e tutti i suoi ingranaggi e non certo il compagno L.V.”

– I Compagni del movimento e i familiari dei detenuti, Volantino, 23 luglio 1988, Busto Arsizio

“Domenica scorsa, 17 luglio, il compagno Dario Bertagna si è tolto la vita nel carcere di Busto Arsizio, dopo aver scontato 8 anni di galera per reati politici. Malgrado la marginalità delle responsabilità penali, nel processo che ha deciso la messa in collaborazione dei pentiti come Barbone e di altri imputati che hanno scelto la strada della collaborazione e l’abiura, Dario subì una condanna a 15 anni di carcere. E’ questa l’ennesima dimostrazione di come le leggi e le prassi giuridiche nate dall’emergenza abbiano legato l’entità della condanna all’identità politica e al comportamento degli imputati, malgrado le autorità e gli intellettuali più o meno di regime, insieme ai partiti, abbiano ripetuto fino alla noia che “tutto si è sempre svolto nella legalità e nel rispetto delle regole della democrazia.”

Dario non era né pentito né dissociato ed ha sempre lottato, con tutte le sue forze, per salvaguardare la propria dignità umana e la propria identità politica. Per 8 anni ha lottato contro la macchina di distruzione che è il carcere, in condizioni psicofisiche sempre più instabili, come i medici del carcere hanno avuto modo di constatare più volte. La sua morte, come tutte le morti avvenute in carcere, peserà come un macigno anche sui responsabili della disastrosa gestione dell’assistenza sanitaria, su quanti permettono che passino giorni e settimane prima di un ricovero, su chi tra la salute del detenuto e la sicurezza dell’istituzione sceglie sempre quest’ultima.