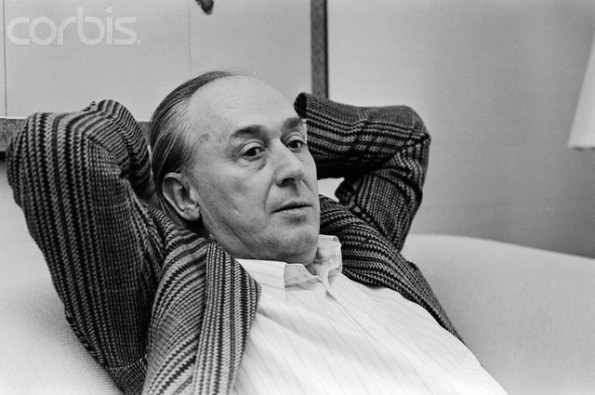

Jean-Paul Sartre e la guerra d’Algeria

Anche se in Francia, al tempo delle guerre coloniali, prevalevano nettamente il consenso mediatico e la repressione poliziesca, alcuni intellettuali di fama hanno saputo prenderne le distanze e collocarsi risolutamente al fianco dei movimenti per l’indipendenza, soprattutto a partire dalla cosiddetta insurrezione di Ognissanti che, nel novembre 1954, ha segnato lo scoppio della guerra d’Algeria. Jean-Paul Sartre fu tra questi intellettuali. Ad essi si aprirono le pagine di L’Express o di Les Temps modernes, che pure rischiavano di essere proibiti. Con la denuncia della tortura negata dai governi e dai media ufficiali, lo scrittore ha soprattutto smontato i meccanismi del sistema di oppressione coloniale. Un impegno ricco di insegnamenti anche per l’oggi.

L’impegno di Temps Modernes nella guerra dell’Algeria è antecedente rispetto a quello del suo fondatore e direttore, Jean-Paul Sartre.

Algeri, 1960

Nel maggio 1955, la rivista pubblica un numero speciale sul conflitto e, negli scritti di novembre, un articolo intitolato «L’Algérie n’est pas la France». Il tono è inequivocabile, e tale resterà nel tempo.

Les Temps Modernes subiranno una serie di sequestri, fino alla fine della guerra: ben quattro volte in Algeria, una volta in Francia.

Nel marzo 1956 è pubblicato il primo articolo di Sartre sul tema.

Con il titolo «Il colonialismo è un sistema», riprende un intervento effettuato in occasione di un incontro per la pace in Algeria , organizzato nella sala Wagram a Parigi il 27 gennaio 1956, sotto l’egida del Comitato d’azione degli intellettuali contro il proseguimento della guerra d’Algeria. L’articolo smonta i meccanismi politici ed economici del colonialismo e lancia un appello a combattere contro tale «sistema».

E tuttavia, la presa di coscienza anticolonialista di Sartre non risale a quell’occasione né alla rivolta algerina di Ognissanti nel 1954. Già da parecchi anni l’intellettuale sostiene, in Tunisia, la causa del Néo-Destour (1), in Marocco quella dell’Istiqlal (Indipendenza), al cui congresso partecipò nel 1948. Nel 1952, rilascia un’intervista al giornale di Ferhat Abbas, La République algérienne e, nell’autunno 1955, dichiara il suo appoggio al Comitato d’azione degli intellettuali contro il proseguimento della guerra d’Algeria. Francis Jeanson, collaboratore di Temps Modernes, che con la moglie Colette ha pubblicato L’Algérie hors la loi nel dicembre 1955, dà anch’egli il suo contributo all’evoluzione della posizione del filosofo.

Il momento della verità per l’impegno di Sartre in quanto individuo si verifica nel 1956. In gennaio, Guy Mollet, dirigente della Sezione francese

dell’Internazionale dei lavoratori (Sfio), diventa presidente del Consiglio. Due mesi dopo ottiene i poteri speciali, di cui si servirà per intensificare la guerra. Il voto favorevole dei comunisti in tale occasione avvia la rottura di Sartre con il Pcf, rottura che diverrà effettiva nel novembre successivo, allorché il Pcf approverà l’invasione dell’Ungheria da parte dei carri armati sovietici. Mohammed Harbi riassumerà così la situazione nel 1990: «Da questo momento, si verifica in lui uno scivolamento etico che lo conduce, per passi successivi, a scoprire un nuovo soggetto della Storia, più radicale del proletariato: i colonizzati. Ne beneficerà la causa algerina (2)».

Pubblicati tra il marzo 1956 e l’aprile 1962, i testi di Sartre (3) rivelano una vis polemica e un coraggio ben rari nei nostri tempi: la vita del filosofo era minacciata, il suo appartamento di rue Bonaparte è stato attaccato con la dinamite in due riprese per mano dell’Oas (l’Organizzazione dell’esercito segreto). Una cosa ben diversa dalle pseudo-provocazioni di oggi, destinate a lanciare le vendite di un libro o a scatenare gli inviti per parlarne sui media.

Nel 1957, lo scrittore e saggista tunisino Albert Memmi pubblica Portrait du colonisé, preceduto dal Portrait du colonisateur, i cui primi estratti sono pubblicati da Les Temps Modernes e Esprit. Sartre ne scrive sul numero di luglio-agosto di Les Temps Modernes, in un articolo che servirà successivamente da prefazione al libro (4). Un coraggio oggi molto raro Il testo ritorna diffusamente sul problema della violenza, già affrontato nel marzo dell’anno precedente in «Il colonialismo è un sistema».

Retate e perquisizioni nella casbah

Sartre sottolinea in particolare: «La conquista è fatta con la violenza; il supersfruttamento e l’oppressione esigono il mantenimento della violenza, e di conseguenza la presenza dell’esercito. […] Il colonialismo nega i diritti umani a uomini che ha sottomesso con la violenza, che mantiene con la forza nella miseria e nell’ignoranza e quindi, come direbbe Marx, in una condizione di “sub-umanità”. Nei fatti stessi, nelle istituzioni, nella natura degli scambi e della produzione, è iscritto il razzismo(5)».

Come osserverà Mohammed Harbi, al binomio oppressore/oppresso ricorrente nel corpus degli articoli di Sartre, si trova qui correlato, implicitamente, il binomio colonizzatore/colonizzato. L’oppressione coloniale sembra estrinsecarsi al tempo stesso sul piano economico e su quello ideologico, e la tematica della «sub-umanità» continuerà ad essere al centro degli articoli che Sartre dedicherà alla guerra d’Algeria. Questa violenza assume di conseguenza diversi volti oppressivi. Il filosofo tornerà su questo punto all’indomani degli accordi di Evian, nell’aprile 1962: in un articolo intitolato «I sonnambuli» si legge la sua amarezza, ma anche la sua collera ancora vigorosa: «È doveroso dire che non è questo il momento di gioire: da sette anni la Francia è un cane impazzito che si trascina una casseruola legata alla coda, e che si spaventa ogni giorno un po’ di più per il suo stesso fracasso.

Nessuno oggi ignora che abbiamo rovinato, affamato, massacrato un popolo di povera gente per costringerlo a cadere in ginocchio. È rimasto in piedi. Ma a quale prezzo!(6)».

Arresti durante la battaglia d'Algeri

L’idea della «sub-umanità» deriva dal fatto che, per Sartre, i colonizzati sono stati «mantenuti da un sistema oppressivo al livello di bestie(7)», il che si è tradotto nella negazione sia del diritto che della cultura, violando il rispetto dei «diritti umani» invocato dalla Francia a ogni piè sospinto. Un famoso testo di Sartre tratta con particolare insistenza queste tematiche della «violenza» e della «sub-umanità»: la prefazione che scrive nel settembre 1961 a I dannati della terra di Frantz Fanon. Psichiatra della Martinica che abbraccia ben presto la lotta indipendentista algerina, membro del Governo provvisorio della repubblica algerina (Gpra), animatore di El Moudjahid clandestino, Fanon si è già guadagnato una certa notorietà scrivendo i saggi Pelle nera, maschere bianche (1952) e L’anno V della Rivoluzione algerina (1959). L’incontro – intellettuale ma anche fraterno fra questi due uomini che diventeranno amici – segnerà profondamente l’itinerario di Sartre.

I dannati della terra, saggio-breviario della lotta anticolonialista e terzomondista, descrive nei più minuti particolari i meccanismi della violenza attivati dal colonialismo per ridurre in schiavitù il popolo oppresso. Nella sua prefazione, Sartre sostiene senza riserve le tesi di Fanon e le fa sue, col suo stile tutto particolare. Scrive fra l’altro: «[…] è stato dato l’ordine di abbassare gli abitanti del territorio annesso al livello di scimmia superiore per giustificare il fatto che il colonizzatore li tratti come bestie da soma. La violenza coloniale non si propone soltanto lo scopo di tenere a debita distanza questi uomini ridotti in schiavitù, cerca anche di disumanizzarli.

Non si lascerà nulla di intentato per annientare le loro tradizioni, per sostituire le nostre lingue alle loro, per distruggere la loro cultura senza dar loro la nostra; saranno abbrutiti dalla fatica (8)». Lo stesso termine di «bestia» sarà utilizzato anche a proposito della tortura: per i carnefici, dirà Sartre, «la cosa più urgente, se c’è ancora tempo, consiste nell’umiliare [le loro vittime], nello sradicare l’orgoglio dal loro cuore, nel ridurli al livello della bestia»(9).

Il primo articolo che Sartre ha dedicato interamente alla denuncia della tortura, «Siete formidabili», esce su Les Temps Modernes nel maggio 1957. In un primo tempo si intitolava «Un’impresa di demoralizzazione» ed era stato commissionato da Le Monde che però lo rifiutò, giudicandolo troppo violento. Appena due mesi prima era stata pubblicata una raccolta di testimonianze di giovani reclute, in massima parte preti ed elemosinieri.

La prefazione collettiva «Testimonianze dei richiamati» porta le firme in particolare di Jean-Marie Domenach, Paul Ricoeur e René Rémond. Sartre commenta l’opera insorgendo contro la complicità dei francesi e dei media, capaci unicamente di portare soccorso in nome dell’umanitarismo, come in una popolare trasmissione di Jean Nohain («Vous êtes formidables»). Sartre denuncia con vigore la tortura, ma anche le altre forme di violenza in atto in Algeria, che «hanno in comune la capacità di rivelare questa cancrena […], l’esercizio cinico e sistematico della violenza assoluta. Saccheggi, stupri, rappresaglie esercitate ai danni della popolazione civile, esecuzioni sommarie, ricorso alla tortura per strappare confessioni o informazioni (10)».

La metafora dalla cancrena – che si inquadra nel campo semantico della malattia, visitato di frequente in questi testi di Sartre – sarà riutilizzata un anno dopo, nella critica del libro di Henri Alleg, La Question. L’opera, pubblicata nel febbraio 1958 per le Editions de Minuit, dà luogo nel marzo di quell’anno a un numero speciale di Temps Modernes. Militante del Partito comunista algerino (Pca), direttore di Alger républicain dal 1950 fino a quando ne sarà vietata la pubblicazione nel settembre 1955, Alleg viene arrestato dai parà nel giugno 1957 e torturato nel centro di smistamento di El-Biar. La Question, primo documento di questo genere a conquistarsi un vero pubblico, viene sequestrato il 28 marzo 1958. A quel punto, André Malraux, Roger Martin du Gard, François Mauriac e Sartre rivolgono un solenne appello al presidente della Repubblica (cui rifiuta di associarsi invece Albert Camus). Il 30 maggio Sartre partecipa, con la moglie di Henri Alleg, Laurent Schwartz e François Mauriac, a una conferenza stampa su «le violazioni dei diritti umani in Algeria».

L’8 marzo precedente, quando era uscita La Question, Sartre aveva scritto su L’Express un articolo intitolato «Una vittoria», che provocò il sequestro del settimanale, allora diretto da Jean-Jacques Servan-Schreiber.

Sartre scriveva in particolare: «Sapete cosa si dice a volte per giustificare i carnefici: bisogna pur decidersi a tormentare un uomo, se le sue confessioni permettono di risparmiare centinaia di vite.

Che ipocrisia. Alleg non era un terrorista così come non lo era Audin (11); prova ne è che è stato accusato di “attentato alla sicurezza dello stato e di ricostituzione di associazione dissolta”. Volevano salvare delle vite umane quando gli hanno bruciato i seni, il pelo del sesso? No, volevano estorcergli a forza l’indirizzo del compagno che lo aveva ospitato. Se avesse parlato, sarebbero riusciti a mettere sotto chiave un comunista in più: tutto qui. E poi gli arresti si fanno a casaccio; qualsiasi musulmano può essere “interrogato” a loro discrezione: la maggior parte dei torturati non dice nulla perché non ha nulla da dire (12)». Ed ecco ora l’intellettuale riprendere la metafora della malattia contagiosa: «E d’altronde la cancrena si estende, ha attraversato il mare: è corsa addirittura voce che gli interrogatori si effettuassero anche in alcune prigioni della “Metropoli” (13)».

Una volta che l’Algeria è diventata un problema di politica interna francese, Sartre allarga l’analogia al di là dei confini del colonialismo, scrivendo nel settembre 1958, a proposito del referendum relativo all’adozione, il mese successivo, della Costituzione della V Repubblica: «Il corpo elettorale è un tutto indivisibile; quando arriva la cancrena, si estende immediatamente a tutti gli elettori» (14). La stessa immagine era stata utilizzata nel 1955 dallo scrittore delle Antille Aimé Césaire nel suo Discorso sul colonialismo: «Sarebbe necessario studiare innanzitutto in che modo la colonizzazione opera per privare della sua civiltà il colonizzatore […] una regressione universale che si attua, una cancrena che si insedia, un focolaio d’infezione che si estende sempre più (15)». Questa immagine assumerà altre forme, come ad esempio questo passaggio della prefazione a I dannati della terra in cui Sartre apostrofa i francesi:

«Non è bene, miei compatrioti, voi che conoscete tutti i crimini commessi nel nostro nome, non è assolutamente bene che voi non ne facciate parola con nessuno, neppure con la vostra anima, per timore di dovervi giudicare. All’inizio non sapevate, voglio crederlo, poi avete dubitato, adesso sapete, ma continuate sempre a tacere. Otto anni di silenzio, è degradante.

[…] Oggigiorno, basta che si incontrino due francesi, perché ci sia un morto tra loro. E quando dico uno… La Francia un tempo era il nome di un paese; facciamo attenzione perché non diventi, nel 1961, il nome di una nevrosi (16)».

Fin dal suo primo articolo del 1956, Sartre insiste sul silenzio dei francesi di fronte all’orrore, nella speranza di far loro comprendere che il colonialismo impegna la loro responsabilità collettiva. Attacca con toni martellanti il dominio coloniale che si oppone agli ideali ai quali dichiara di ispirarsi la Francia: «Quante chiacchiere: libertà, eguaglianza, fraternità, amore, onore, patria, e che altro? Tutto ciò non ci impediva di fare nel contempo discorsi razzisti, sporco negro, sporco ebreo, sporco topo (17)» – ma, peggio ancora, sinonimo di fascismo: «È la nostra vergogna, si fa beffe delle nostre leggi o le riduce a una caricatura; ci infetta col suo razzismo […].

Obbliga i nostri giovani a morire loro malgrado per i principi nazisti che combattevamo dieci anni fa; tenta di difendersi suscitando un fascismo perfino a casa nostra, in Francia. Il nostro ruolo è aiutarlo a morire. Non soltanto in Algeria, ma dovunque esista. […]. L’unica cosa che potremmo e dovremmo tentare – ma oggi come oggi è l’essenziale – è lottare al suo fianco per liberare dalla tirannia coloniale al tempo stesso gli algerini, e i francesi (18)».

Dal silenzio alla complicità, il passo è breve, e Sartre lo illustra in «Vous êtes formidables». La sua collera lo spinge a rievocare una storia relativamente recente, quella della seconda guerra mondiale: «Falsa ingenuità, fuga, malafede, solitudine, mutismo, complicità rifiutata e, insieme, accettata, è questo quello che abbiamo chiamato, nel 1945, la responsabilità collettiva. All’epoca non era necessario che la popolazione tedesca sostenesse di avere ignorato l’esistenza dei campi. “Ma andiamo” dicevamo. “Sapevano tutto!” Avevamo ragione, sapevano tutto, e soltanto oggi siamo in grado di comprenderlo: perché anche noi sappiamo tutto. […] Oseremo ancora condannarli? Oseremo ancora assolverci? (19)».

Leggete Fanon. Questa analogia non l’ha vista soltanto Sartre. Si inserisce nel discorso più generale della stampa schierata a favore dell’indipendenza algerina, da L’Express a France Observateur – su cui Claude Bourdet pubblica nel gennaio 1955 «La vostra Gestapo d’Algeria» – passando per Esprit. E Sartre incalza implacabile: «I crimini che si commettono in nostro nome è necessario che ne siamo personalmente complici, perché è ancora in nostro potere fermarli» (20).

La mistificazione dei governanti sfrutta la complicità del mass media, che desiderano che i francesi non sappiano che cosa succede in Algeria: «Nascondere, ingannare, mentire: è un dovere, per gli informatori della Metropoli; l’unico crimine sarebbe quello di turbarci (21)».

Tutto l’insieme si configura anche come il segno della decadenza di una civiltà: «Febbrile e prostrata, ossessionata dai suoi vecchi sogni di gloria e dal presentimento della sua vergogna, la Francia si dibatte in preda a un incubo indistinto che non è in grado né di scacciare né di decifrare. O faremo chiarezza, o creperemo (22)».

Il filosofo utilizza quest’ultimo verbo, che rinnega qualsiasi litote, per reagire al criminoso cinismo dei dirigenti, a cui fa dire: «Mollet, in nome della Compagnia, ha fatto cadere il fulmine su quei fellah insolenti: che crepino di miseria, purché agli azionisti di Suez arrivino i loro dividendi (23)».

Ma il contagio non si fermerà ai confini dell’Occidente. La malattia dilagherà fra i colonizzati: «L’essere indigeno è una nevrosi introdotta e alimentata dal colonizzatore fra i colonizzati con il loro consenso» (24) scrive Sartre nella prefazione a I dannati della terra. La «follia», ormai intrinseca ai comportamenti della sinistra francese e agli «agenti del colonialismo», colpirà anche i colonizzati. Stavolta, tuttavia, essi se ne impadroniranno, la faranno propria: «Leggete Fanon: saprete che, al tempo della loro impotenza, la folla omicida è l’incoscio collettivo dei colonizzati» (25).

Facendosi garante della loro reazione, secondo l’esempio di Fanon, Sartre opera un ribaltamento assiologico: affida un valore positivo alla «follia», rivolta dall’oppresso contro l’oppressore per sbarazzarsi della sua schiavitù, per sottrarsi al dominio coloniale. E allora Sartre può concludere: «Guariremo? Sì. La violenza, come la lancia d’Achille, può cicatrizzare le ferite che ha inflitto […] È questo l’ultimo momento della dialettica: voi condannate questa guerra, ma non osate ancora dichiararvi solidali con i combattenti algerini; non abbiate timore, fate affidamento sui coloni e sui mercenari: vi spingeranno all’estremo passo. Forse, allora, con le spalle al muro, potrete finalmente dar libero corso a questa violenza nuova che suscitano in voi vecchi misfatti triti e ritriti. Ma questa, come si usa dire, è un’altra storia. Quella dell’uomo. Si avvicina il momento, ne sono sicuro, in cui noi ci uniremo a quelli che fanno la storia (26)».

Quella di Sartre durante la guerra di Algeria non è stata esclusivamente una «battaglia di scritti». Impegnato, l’intellettuale lo è stato, e su tutti i fronti che gli imposero gli eventi. Intervenne in numerosi incontri per la pace in Algeria (ad esempio nel giugno 1960 e, nel dicembre 1961, a Roma); partecipò alla manifestazione silenziosa del 1° novembre 1961 dopo i massacri del 17 ottobre, a quella del 13 febbraio 1962 per protesta contro la repressione assassina alla metropolitana di Charonne; testimoniò a numerosi processi di «porteurs de valise», fra cui quello, emblematico, del settembre 1960, noto come «processo Jeanson». «Utilizzatemi come volete», aveva insistito Sartre, che aveva appena firmato il «Manifesto dei 121»(27), prima di partire per l’America latina, per sostenere anche laggiù la causa dell’indipendenza algerina. «Fucilate Sartre!» era lo slogan scandito dai movimenti di ex combattenti in una manifestazione dell’ottobre 1960. Nel luglio 1961 e nel gennaio 1962, il suo appartamento subì due attacchi dinamitardi. «Dove sono adesso i selvaggi? Dov’è la barbarie? Non manca più nulla, neppure il tam-tam: i clacson battono il ritmo “Algeria francese”, mentre gli europei bruciano vivi i musulmani (28)», gridava Sartre nella prefazione a I dannati della terra.

«Quanto è più facile non fare caso agli oggetti pericolosi, lavorare semplicemente per dare un’ultima levigata a quel bello strumento universale che è la Ragione! Riposare nel silenzio, nel felice dormiveglia conformista durante il quale lo Spirito metterà tutto in ordine», esclamava Paul Nizan, compagno di Sartre all’Ecole normale, ne I cani da guardia, nel 1932 (29). «Non recuperabile», la voce di Sartre disturba ancora. Ci permette di osservare con minore vergogna questo periodo della nostra storia. Un intellettuale, fedele alla sua concezione dell’impegno del chierico, mise la sua penna e la sua notorietà al servizio di una causa che riteneva giusta. Per lui, come d’altronde per Jeanson, quella battaglia meritava ancor più di essere combattuta, perché avrebbe permesso agli algerini di non avere come unica immagine della Francia quella di uno stato che con i suoi parà infliggeva la tortura nelle carceri.

La riconciliazione franco-algerina esigeva agli occhi di Sartre che i francesi si confrontassero con la realtà della loro storia algerina: «Sapete benissimo che siamo degli sfruttatori. Sapete benissimo che abbiamo preso l’oro e i metalli, poi il petrolio dei “nuovi continenti”, e li abbiamo riportati nelle vecchie metropoli. […] L’Europa, ingozzandosi di ricchezze, ha accordato de iure l’umanità a tutti i suoi abitanti: un uomo, da noi, vuol dire un complice, perché abbiamo tutti approfittato dello sfruttamento coloniale (30)». Non siamo sicuri che queste parole si possano ascoltare più facilmente oggi che non nel 1962.

di Anne Mathieu *

* Direttrice della rivista Aden.

(1) Destour: «Costituzione»; partito dell’indipendenza tunisina, scisso in due rami, una islamizzante, il Vecchio Destour, e l’altra più modernista, il Neo Destour.

(2) Mohammed Harbi, «Una coscienza libera», Les Temps Modernes, Parigi, ottobre-dicembre 1990, p. 1034.

(3) Tutti pubblicati su Situations V, Gallimard, Parigi, 1964. Vedere Michel Contat e Michel Rybalka, Les Ecrits de Sartre, Gallimard, Parigi, 1970.

(4) Nel 2004, Albert Memmi pubblicherà Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres, Gallimard, Parigi, 2004.

(5) Les Temps Modernes, luglio-agosto 1957 e Situations V, op. cit., pp. 51-52.

(6) «I sonnambuli», Les Temps Modernes, aprile 1962, in Situations V, op. cit., p. 161.

(7) «Ritratto del colonizzato», Situations V op. cit., p. 56.

(8 ) In Frantz Fanon, I dannati della terra, Einaudi, 2000.

(9) «Una vittoria», L’Express, 6 marzo 1958; in Situations, V, p. 86.

(10) «Vous êtes formidables», p. 57.

(11) Ndr: Maurice Audin, matematico e universitario comunista è assassinato dai parà francesi il 21 giugno 1957, strangolato da uno dei suoi aguzzini durante un interrogatorio.

(12) L’Express, 6 marzo 1958. In Situations, V, p. 81.

(13) Ibidem, p. 80.

(14) «La Costituzione del disprezzo», L’Express, 11 settembre 1958.

In Situations, V, p. 105.

(15) Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955, p. 11. Nel 1959, questa metafora della malattia darà il suo titolo a una raccolta di testimonianze di studenti algerini torturati a Parigi nel dicembre 1958. L’opera (La Gangrène, Parigi, Editions de Minuit; trad.it. La cancrena, Einaudi, 1959) sarà anch’essa sottoposta a sequestro.

(16) I dannati della terra, op. cit.

(17) Situation V, p. 187.

(18 ) «Il colonialismo è un sistema», op. cit., pp. 47-48. Le sottolineature sono opera di Sartre

(19) «Vous êtes formidables», op. cit., p. 66.

(20) Ibidem, p. 59.

(21) Ibidem, p. 59.

(22) Ibidem, p. 58.

(23) «Il fantasma di Stalin», Les Temps Modernes, novembre-dicembre 1956-gennaio 1957. In Situations VII, p. 153. Qui Sartre evoca la spedizione franco-britannica del novembre 1956 contro l’Egitto, poco dopo la decisione di Nasser di nazionalizzare la compagnia del Canale di Suez.

(24) I dannati della terra, op. cit., p. 181. Le sottolineature sono opera di Sartre.

(25) Ibidem, p. 179.

(26) Ibidem, pp. 192-193.

(27) «Dichiarazione sul diritto alla non sottomissione nella guerra d’Algeria». Esponendo così le loro posizioni i firmatari provocarono direttamente lo stato francese. Leggere Laurent Schwartz, «In nome della morale e della verità», Le Monde diplomatique/il manifesto, settembre 2000.

(28 ) Situations V, op. cit. p. 190.

(29) Paul Nizan, I cani da guardia, La Nuova Italia, 1970.

(30) Situations V, p. 187.

(Traduzione di R. I.)

da LE MONDE diplomatique – Novembre 2004

credo di sentirmi lontano da un punto capitale dell’ebraismo o da quel che pare esserne manifestazione corrente.

credo di sentirmi lontano da un punto capitale dell’ebraismo o da quel che pare esserne manifestazione corrente.

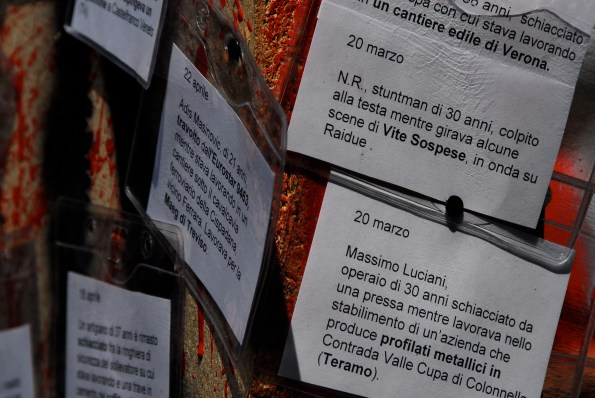

suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.

suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.

Con i miei denti

Con i miei denti

Commenti recenti