Archivio

Palestina Occupata: Ahmad Sa’adat trasferito in ospedale, mentre Marco vince l’appello contro il reimpatrio ma resta in carcere

E’ di domenica la notizia del trasferimento di Ahmed Sa’adat, leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), dal maledetto carcere di Ramon all’ospedale, per le condizioni in cui si trova dato il prolungato sciopero della fame che sta portando avanti per combattere contro l’isolamento e le condizioni in cui son costretti i prigionieri palestinesi.

Con il corpo già martoriato da un lungo precedente sciopero della fame, tra il settembre e l’ottobre, il leader del Fronte ha ricevuto un’offerta da parte dei suoi carcerieri: la fine dell’isolamento per la conclusione dello sciopero della fame.

La risposta è stata la sola che poteva dare: lo sciopero e la lotta dei prigionieri palestinesi si fermeranno solo quando l’isolamento sarà tolto a tutti, nessun escluso.

In attesa di avere più informazioni sulle sue condizioni di salute, vi giro anche il comunicato del Gruppo italiano di supporto all’International Solidarity Movement palestinese, sull’arresto e gli sviluppi processuali di Marco, giovane attivista italiano arrestato ad Hebron l’11 aprile scorso ed ancora rinchiuso nelle carceri dell’occupante israeliano.

Ancora in carcere l’italiano arrestato a Hebron, Israele si appella alla sentenza

Fonte: italy.palsolidarity.org

È stato vinto l’appello contro il reimpatrio forzato di Marco, l’attivista italiano di 32 anni arrestato ad Hebron (al-Khalil). Ciò nonostante Israele ha deciso di appellarsi alla sentenza e il caso sarà portato davanti alla Corte Suprema domenica 29 aprile o nei giorni immediatamente successivi. Di seguito una breve cronologia dei fatti.

– L ’11 aprile Marco si trova a Hebron per partecipare alla conferenza internazionale sulla resistenza popolare nonviolenta. Sta facendo ritorno alla conferenza dopo la pausa pranzo quando la polizia israeliana con l’aiuto dell’esercito arresta lui ed altre 13 persone con l’accusa di partecipare ad una manifestazione non autorizzata. Come mostrano i video non c’è stata violenza da parte degli attivisti e non era in corso alcuna manifestazione.

– Quattro di queste tredici persone, due palestinesi e due italiani, rimangono in carcere. Ai due italiani, Marco e Giorgio, viene dato il reimpatrio forzato senza alcun processo, la qual cosa è una brutta novità anche per il sistema giudiziario israeliano. Nel frattempo vengono entrambi spostati in un centro di detenzione per migranti in attesa di espulsione.

– Marco decide di resistere all’espulsione affrontando la detenzione per potersi appellare contro il fatto che gli sia stato assegnato reimpatrio forzato e carcere senza un regolare processo. Martedì 17, dopo quasi una settimana di carcere (comunque senza alcun processo o formale accusa), Giorgio viene reimpatriato.

– L’appello contro il reimpatrio di Marco ha luogo lunedì 23. Il giudice si riserva di decidere l’indomani, nel frattempo Marco viene trasferito nel carcere per i detenuti comuni di Givon. Martedì 24 il giudice non si presenta, e mercoledì 25 la sentenza afferma che l’appello è stato vinto da Marco. In tutto questo tempo, l’attivista per i diritti umani resta in carcere.

Nonostante sia stato vinto l’appello, le forze di occupazione si contro-appellano chiedendo l’intervento della corte suprema. Questo secondo processo dovrebbe avere luogo domenica 29 o nei giorni immediatamente successivi. Nel frattempo Marco resterà in carcere, pur non esistendo ancora alcuna accusa formale nei suoi confronti.L’arresto e la tentata espulsione ai danni di Marco si inseriscono all’interno di un escalation ai danni degli attivisti in difesa dei diritti umani che si recano o manifestano l’intenzione di recarsi nei territori occupati palestinesi.

Il 15 aprile a 1200 attivisti internazionali dei 1500 della flytilla “Welcome to Palestine” è stato impedito di raggiungere la Cisgiordania.

Il 17 aprile nella Valle del Giordano un attivista danese è stato colpito al volto da un soldato israeliano con il fucile d’ordinanza, la mitraglietta M-13. L’attivista partecipava ad una manifestazione nonviolenta che consisteva in un tour in bicicletta.

La violazione dei diritti fondamentali e l’incarcerazione senza motivo dei palestinesi resta invece tragicamente costante. Martedì 17 aprile 1200 palestinesi, detenuti nelle carceri israeliane sono entrati in sciopero della fame, il nome che hanno dato alla loro protesta è “we will live in dignity”, vivremo dignitosamente. Sono infatti più di 4700 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Tra questi nove donne e 190 minori (alcuni hanno 12 anni). Circa 322 prigionieri sono in detenzione amministrativa questo vuol dire che non è stato formalizzata contro di loro alcuna accusa. I prigionieri sono oggetto di tortura e non hanno diritto a ricevere visite dai familiari.

Per maggiori informazioni potete chiamare Johnny (parla italiano), al numero:+972 592364644

Al-Khawaja è in fin di vita, e con lui tutto il Bahrain !

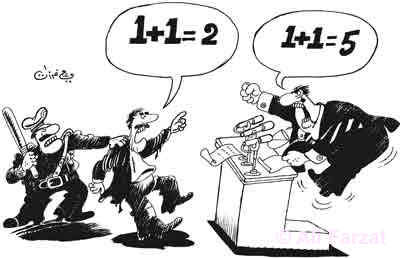

La vignetta di Carlos Latuff, raffigurante Al-Khawaja che col suo pugno rappresenta la piazza delle perle di Manama...

Di Abdulhadi Al-Khawaja, attivista per i diritti umani in Bahrain, giunto al 62esimo giorno di sciopero della fame, abbiamo parlato abbastanza spesso in questo blog malgrado nel mondo dell’informazione, soprattutto quello parlante lingua italiana, è stato quasi completamente ignorato.

Abbiamo parlato di lui, della sua pesantissima detenzione, della lotta per un po’ di libertà che il popolo del Bahrain sta provando a mandare avanti malgrado la violentissima repressione perpetrata dal regime del re Hamad bin Isa al-Khalifa, che impone alla popolazione di maggioranza sciita una rigida dittatura.

Condannato all’ergastolo, ripetutamente torturato, privato dei colloqui con la sua famiglia (sua figlia Zeinab è stata più volte arrestata che manda avanti una campagna di informazione capace di bucare il silenzio internazionale) si trova ormai in fin di vita per il prolungato sciopero della fame che sta portando avanti e che è intenzionato a non smettere, malgrado la morte sia sempre più vicina.

Qualche giorno fa è stato trasferito dal carcere in un ospedale militare ma non gli è stato permesso di incontrare né avvocati né tantomeno i suoi familiari, estremamente preoccupati delle sue condizioni, ma anche che sia forzato ad ingerire cibo contro la sua volontà.

Malgrado ci sia un minimo di attenzione sul piccolo paese della penisola arabica in questi giorni perché è in dubbio lo svolgimento della gara del Gran Premio di Formula 1,calendarizzata per il 22 aprile e che gli organizzatori non vorrebbero proprio annullare per il secondo anno consecutivo…

… il silenzio continua a vincere sulla lotta orgogliosa di quel popolo, che chiede anche con forza l’annullamento della gara e di tutta la manfrina miliardaria che le ruota intorno.

Nessuno probabilmente sa nemmeno dove si trova quell’isoletta piena di donne dalle vesti neri, grandi lanciatrici di pietre.

Abdulhadi al-Khawaja ha una doppia nazionalità: ed è proprio il governo di Copenaghen il solo a fare un po’ di pressione sulla monarchia del Bahrain.

Il solo che è riuscito ad incontrare il prigioniero, ex direttore per il Medioriente e l’Africa del Nord dell’organizzazione Frontline Defenders Rights, è stato Ole Egberg Mikkelsen, ambasciatore danese che è riuscito a parlarci per una ventina di minuti e dovrebbe riuscire ad incontrarlo nuovamente nelle prossime ore.

Intanto è ovviamente un’illusione quella della sua scarcerazione, per cui manifestano da giorni gli attivisti nel paese,

ma la lotta non si ferma comunque e non lo farà…

malgrado il silenzio di quest’occidente a senso unico, capace di ignorare buona parte del pianeta, e del suo sangue.

La rivoluzione in Tunisia vuole ricominciare: “Via la nuova dittatura, ci vuole una nuova rivoluzione”

A tutti coloro che evitano di parlare delle “primavere arabe”,

a tutti coloro che lo fanno strumentalmente parlando solo di Libia e Siria per cercare di convincerci che ci sia per forza la mano occulta imperialista dietro a chi alza la testa,

a tutti coloro che si sentono proprietari della rivoluzione, intrisi di occidente becero, pronti a dare dei salafiti, come dei sionisti, a chiunque ci metta la faccia e il cuore per cercare di capire i cambiamenti del Nord Africa e del Medioriente,

a tutti coloro che si schierano con gli Hezbollah per difendere Assad, parlando di “asse del bene” usando gli stessi linguaggi e criteri geopolitici del dipartimento di stato americano,

a tutti coloro che attaccano chi scende in piazza dandogli dei pericolosissimi Fratelli Musulmani sunniti,

prendendo le loro parole dalle componenti sciite ( mamma mia si arriva anche a questo in Italia) senza nemmeno conoscere le varie componenti che da mesi e mesi riempiono le piazze arabe, da Tunisi a Manama…

leggete quel che accade nelle strade di Tunisi,

leggete come siamo solo all’inizio.

Leggete e capite quanto c’è da imparare ed amare nei giovani maghrebini e mashreqini che scendono in piazza

sfidando qualunque tipo di repressione.

LUNGA VITA ALLE RIVOLUZIONI CHE SI AFFACCIANO PER LE STRADE DEL MONDO,

E CHE COMBATTONO CONTRO TUTTO E TUTTI, PER LA LIBERTA’…quella vera.

Ringrazio Infoaut per l’articolo e per gli aggiornamenti che seguiranno:

Duri scontri nel centro di Tunisi tra manifestanti e polizia che sta facendo ampio uso di lacrimogeni caricando un partecipatissimo corteo. Sembra che alcuni militanti del sindacato UGTT ed esponenti della società civile e dei partiti della sinistra radicale (come Hamma Hammami del Partito dei lavoratori tunisini) siano stati selvaggiamente pestati e poi arrestati. Alle 10am l’appuntamento era sull’Avenue Mohamed V con l’obiettivo di dirigersi verso l’Avenue Bourguiba interdetta alle manifestazioni da un provvedimento imposto dal Ministero degli Interni. Quest’ultimo approfittando dello show architettato lo scorso 28 marzo dalle fazioni salafite nel centro della città aveva promulgato il divieto a manifestare sull’Avenue Bourguiba, decisione contestata dai movimenti di lotta che fin da subito hanno tentato di respingere la provocazione congiunta di salafiti e polizia.

Sabato 7 aprile un grande presidio organizzato dal Coordinamento dei Diplomati Disoccupati era stato attaccato dalle forze dell’ordine che a suon di manganellate e lacrimogeni erano riusciti a scacciare dal centro (dopo una lunga resistenza) i disoccupati in lotta. E da settimane andava avanti la repressione contro l’associazione dei martiri e dei feriti della rivoluzione che più volte hanno tentato di avvicinarsi al Ministero dei Diritti dell’Uomo per far sentire le proprie ragioni contro un ministro che da quando si è insediato, al di là di qualche futile sortita mediatica, ha risposto ordinando pestaggi e provocazioni poliziesche contro l’associazione.

Insomma la misura era colma per la piazza di Tunisi che in queste ore è tornata a battersi gridando “ il popolo vuole la caduta del regime!”, “viva la Tunisia, viva i Martiri”, “no alla nuova dittatura, ci vuole una nuova rivoluzione”. Ma lo slogan che oggi assume un valore davvero importante per la Tunisia post Ben Ali è quello che recita: “il popolo tunisino è un popolo indipendente, noi non vogliamo né il Qatar né gli USA!”, il 9 aprile è infatti la data che ricorda i martiri tunisini della lotta anti-coloniale contro i francesi, una data dai fortissimi lineamenti politici che oggi viene intelligentemente curvata dal movimento tunisino contro quei paesi che tramite politiche di debito e investimento (orientato verso le lobby affaristiche delle fazioni islamiste più o meno moderate) stanno tentando di scippare la rivoluzione alla Tunisia alle prese con un fragile termidoro islamista.

davvero importante per la Tunisia post Ben Ali è quello che recita: “il popolo tunisino è un popolo indipendente, noi non vogliamo né il Qatar né gli USA!”, il 9 aprile è infatti la data che ricorda i martiri tunisini della lotta anti-coloniale contro i francesi, una data dai fortissimi lineamenti politici che oggi viene intelligentemente curvata dal movimento tunisino contro quei paesi che tramite politiche di debito e investimento (orientato verso le lobby affaristiche delle fazioni islamiste più o meno moderate) stanno tentando di scippare la rivoluzione alla Tunisia alle prese con un fragile termidoro islamista.

In questi minuti apprendiamo che gli scontri si stanno allargando anche ai quartieri limitrofi del centro di Tunisi con il proletariato giovanile della zona impegnato a dare manforte come sempre al movimento rivoluzionario. E’ la stessa piazza che solo un anno fa ha imposto il “game over” al rais Ben Ali e che ora torna a muoversi per staccare direttamente la spina a quella macchina perversa di un regime che tramite elezioni farsa e vesti moderate islamiste credeva di poter ricominciare a rapinare impunemente il popolo tunisino. Il 9 aprile in Tunisia non è più da oggi una ricorrenza retorica ma sta divenendo barricata su barricata, pietra su pietra, slogan dopo slogan una giornata della rivoluzione, della nostra rivoluzione globale contro l’1% del vecchio regime…

Seguiranno aggiornamenti… intanto ci uniamo allo slogan “Tahya Tunes”, “Forza Tunisia” con l’augurio che sia l’inizio della fine di questo breve termidoro!

Israele e i suoi ultras: se li chiamiamo “nazisti” ci dicono pure che siamo “antisemiti”…vabbhé

A poche ore dalla strage avvenuta a Tolosa fanno ancora più rabbrividire queste immagini.

Perché anche chi sa bene cos’è il sionismo, anche chi ha visto con i propri occhi questo tipo di violenza,

non riesce mai ad abituarsi.

Non ho paura a dirlo, non ho paura a dire che quando i miei occhi in Palestina (tondi tondi 10 anni fa) leggevano sui muri dei Territori Occupati “Gas the arab” “death to all arabs” o cose simili ho avuto quella chiara sensazione di vivere in prima persona qualcosa che pensavo parte della storia.

I rastrellamenti di Nablus o di Gaza sono molto simili a quelli di Varsavia, ma se lo dici sei tacciato di antisemitismo.

Non si parla di altro e non c’è accusa più sterile e facile da lanciare contro chi ha a cuore il popolo palestinese (come qualunque altro sotto occupazione militare, apartheid e costretto a 60 anni di fuga e diaspora), contro chi lotta per l’autodeterminazione di un popolo che vive in uno stato di detenzione e soprusi costanti, inimmaginabili.

Ma la violenza sionista non è solo fatta di coprifuoco, di muri che crescono e mangiano terre, villaggi, campi e fonti d’acqua,

la violenza sionista non è solo bombardamenti, tank e cecchini,

non è solo fosforo bianco e uranio impoverito,

non è solo la morte, l’assenza di possibilità di curarsi, tumori e malformazioni dovuti agli armamenti usati,

Israele non è solo quello.

Il sionismo è quello che ieri ha portato 85 ulivi alla morte solo nell’area di Betlemme, estirpati da ruspe scortate da coloni armati e sorridenti,

il sionismo è quello di questi ragazzi, tutti tifosi della più antica squadra di calcio israeliana,il Beitar,

che entrati in un grande magazzino, usano la loro goliardìa da ultras deficienti, non per rubare qualche panino o maglietta,

ma per una becera, nazista, incommentabile “caccia all’arabo palestinese”.

Ed io non ho parole per descrivere queste cose,

perché vedo gli occhi di mia nonna che mi raccontano degli anfibi tedeschi che marciavano,

perché vedo il sorriso spaventato di qualche anziano abruzzese, a cui hanno minato la porta di casa e un pezzo di vita per rappresaglia,

vedo quelle migliaia di bimbi polverosi cresciuti nei campi profughi nei paese adiacenti alla loro terra,

bambini che crescono con il solo desiderio di poter un giorno cogliere le olive o le arance dei loro nonni.

Spesso ignari che non ne esiste più traccia, e che al posto loro troverebbero i parchi divertimenti dei loro aguzzini.

Israele è tante cose,

è il miglior libro aperto di storia per capire il nazismo.

Il massacro di Hama, 30 anni fa.

Non ho un bel rapporto con l’anno della mia nascita.

Il 1982 nella terra dove sono nata è stato l’anno cileno delle torture, del waterboarding, degli elettrodi sui genitali di uomini e donne.

Il 1982 è stato l’anno del massacro sionista di Sabra e Chatila. L’anno dell’avanzata israeliana in Libano e della mattanza più fastidiosa insopportabile e selvaggia che sia stata compiuta in Medioriente, negli ultimi decenni: un massacro senza fine per 72 ore, che ha lasciato al suolo più di 2000 corpi, di tutte le età, di una sola provenienza, quella palestinese.

Ma il 1982 è l’anno di un massacro che quasi nessuno ricorda.

Che quest’anno vede molta più luce riflessa sopra, non per la cifra tonda, ma perché per quelle stesse strade i massacri si stanno accavallando, giorno dopo giorno, cecchinata su cecchinata. Sto parlando di Hama, una città che dovrebbe esser famosa solo per il suo sistema di canalizzazione dell’acqua, per le sue belle “norie” senza tempo.

E invece Hama oggi celebra una mattanza, celebra l’esser stata rasa al suolo, sventrata in ogni sua abitazione e vita.

Il 2 febbraio 1982 il presidente siriano, a capo del partito Baath, Hafez al-Assad ordina l’attacco e così la città viene circondata dai carri armati e poi bombardata dai jet militari: doveva muover guerra alla fratellanza musulmana, ad un gruppo armato che si stimava essere di circa 500 persone. Il numero preciso dei morti dopo 27 giorni di campagna militare, non si è mai saputo, ma si aggira intorno alle 40.000 persone: ogni famiglia della città ha almeno un morto, ucciso in quelle giornate, o torturato a morte successivamente nelle prigioni di stato. La città rasa al suolo non è mai tornata come prima.

Son passati 30 anni: i figli di chi è stato ucciso son quelli che ora cadono sotto i colpi dei cecchini, dei carri armati e degli aerei militari. Sono passati 30 anni, il nome del presidente è variato di poco, il suo viso ringiovanito, i suoi metodi forse peggiori di quelli paterni.

Siria: le poesie dal carcere di Faraj Bayraqdar

(di Elena Chiti) da www.sirialibano.com

Torna di attualità Faraj Bayraqdar. Non che abbia mai fatto le prime pagine dei giornali. Certo non in Siria. Ma questo poeta originario di Homs e attualmente residente in Svezia ha fatto parlare di sé. O almeno storcere la bocca alle autorità siriane, che nel periodo della sua detenzione – di fronte alle voci di protesta che, soprattutto dall’estero, reclamavano la liberazione del poeta – sono arrivate a negare la sua stessa esistenza.

Faraj Bayraqdar, accusato di affiliazione al partito comunista, ha scontato quasi quindici anni (dal marzo 1987 al novembre 2000), visto che gli ultimi 14 mesi gli sono stati graziosamente abbonati dal regime, in cambio di una sua rinuncia a qualsiasi forma di militanza politica.

Ma non è bastato. Nel 2003, quando Bayraqdar – da uomo libero – si è rivolto all’Unione degli Scrittori siriani (Ittihâd al-Kuttâb al-Suriyyîn) perché gli pubblicassero Anqâd (“Rovine”), raccolta di poesie scritta negli anni vissuti da carcerato, si è sentito rispondere che, malgrado l’intrinseca qualità dei versi (espressamente riconosciuta nei rapporti dei due comitati dell’Unione incaricati della lettura), la raccolta era impubblicabile perché contenente molte poesie suscettibili di “nuocere al sentimento nazionale e al senso di appartenenza alla patria” (isâ’a ilâ al-fikr al-qawmî wa’l-intimâ’ ilâ al-watan).

Traduco qui sotto tre delle poesie più nocive, tratte dalla raccolta Anqâd (“Rovine”), con cui l’editore libanese Al-Jadîd apre il suo catalogo del 2012, presentato al Salone del Libro arabo di Beirut.

***

Giro (Titolo originale: Dawarân)

In esilio

sei tu che giri

intorno alla maledizione

in carcere

è la maledizione

che gira

intorno a te.

Carcere di Sednaya, 1995

***

Miseria (Titolo originale: Faqr)

Dio ha

un inferno di cui andare fiero

che miseria!

Non ha niente

di paragonabile al carcere di Tadmor

né di Mazza

o Adra

e nemmeno Sednaya.

Carcere di Sednaya, 1996

***

Matrioska siriana (Titolo originale: Mâtrûshkâ sûriyya)

Se il cielo è un velo

la terra è un velo

il mio paese è un velo

il carcere è un velo

il silenzio è un velo

la poesia è un velo

e io sono un velo

come faccio a vedere Dio

e Dio a vedere me?

Carcere di Sednaya, 1997

Urina americana, su corpi talebani: come si esporta la democrazia

Mi rifiuto anche di mettervi il link al video incriminato: perché mi fa schifo.

Perchè sul mio blog ci sono le loro invasioni, le loro torture, i loro stupri…

ma almeno la loro urina, pisciata sui corpi afgani, me la risparmio.

Ci diranno che son 4 teste calde,

ci diranno che verranno puniti: ma sappiamo che questo è ciò che compiono gli eserciti, tutti, nostro compreso.

Punto. Possono dirci quello che vogliono.

Esportatori di democrazia e guerre umanitarie

Un anno dall’inizio della primavera araba: la repressione massacra in Egitto e Bahrain

Un anno fa iniziava la primavera araba: precisamente un anno fa.

Ed oggi sembra aver voglia di esplodere in una grande estate, di non lasciarsi soffocare dalla repressione di regimi che, come in Egitto, hanno solo cambiato il proprio profilo, per mantenere intatte le dinamiche repressive.

Da ieri l’Egitto è esploso di nuovo: da ieri morti, ospedali da campo, scontri su scontri.

L’esercito sembra impazzito: ha attaccato il presidio di #OccupyCabinet ieri con una violenza mai vista, ed ora, a 40 ore dall’inizio di quegli scontri la situazione sembra veramente vicina al precipizio totale.

Spazzati via i manifestanti da Qasr al-Aini, da Qasr al-Nil, da piazza Tahrir e da Talaat Harb: tutto il quadrilatero, territorio dei manifestanti da gennaio, è stato sgomberato con una violenza inaudita che ha già fatto otto morti nelle precedenti ore e che in questi momenti starà uccidendo a più non posso.

Assatanati: gli scontri di ieri sono stati caratterizzati dal lancio di pietre e molotov da parte dell’esercito, appostato sui tetti dei palazzi sopra i manifestanti: dalle molotov ai colpi d’arma da fuoco è bastato poco. Mentre alcuni si divertivano a pisciare in testa a chi urlava il proprio odio.

Sgomberati tutti gli ospedali da campo, tratti in arresto tutti i feriti giunti in ospedale, l’esercito sta avanzando su 4 lati, e c’è chi inizia a raccontare di persone lanciate nel Nilo dai ponti, di irruzioni negli alberghi dove alloggiano i giornalisti, di telecamere che volano dal ventesimo piano, di pestaggi, di morte.

Sgomberati tutti gli ospedali da campo, tratti in arresto tutti i feriti giunti in ospedale, l’esercito sta avanzando su 4 lati, e c’è chi inizia a raccontare di persone lanciate nel Nilo dai ponti, di irruzioni negli alberghi dove alloggiano i giornalisti, di telecamere che volano dal ventesimo piano, di pestaggi, di morte.

Questa è Il Cairo da una 40ina di ore, e lo sarà per molto.

E poi c’è il Bahrain, dimenticato e sconosciuto dal mainstream dell’informazione: @angryarabiya è stata arrestata. Più volte abbiamo parlato di lei, piccola coraggiosissima donna che subisce la repressione del regime sulla sua stessa pelle, vivendo divisa dal suo compagno e da suo padre, detenuti e torturati come prigionieri politici.

Non aspettavano altro che lei, non aspettavano altro che torturare anche il suo di corpo: e in queste ore starà succedendo proprio questo.

Cara Zainab, come spero di risaperti presto libera!

La Siria e lo sciopero della dignità

Idrab al-Karamah

Lo sciopero della dignità: hanno deciso di dargli questo nome.

Ieri è stata una giornata importantissima per chi si ribella in Siria: importante perché per la prima volta sono riusciti a convocare un qualcosa che a livello nazionale è riuscito a bloccare tutto.

Per la prima volta si è lasciato da parte lo spontaneismo che fa uscire per le strade con le teste esposte senza alcuna difesa al mirino dei cecchini, con i propri corpi, spesso svegliati nel sonno da retate e quindi da arresti, torture e spesso sparizioni.

Questa ultimamente è stata la fine di molti giovani uomini e donne, uomini con nomi che alle nostre orecchie sembrano tutti uguali: ma che son contadini, pastori, nomadi, mercanti, ma anche professori, docenti, intellettuali e quant’altro.

Ma parliamo di ieri.

Il primo sciopero generale in questi mesi di rivolta, quotidianamente sedata in un bagno di sangue, ma che ogni giorno ricomincia, senza sbocchi che sembran decenti, senza minime vie d’uscita positive, come è stato per Egitto e Tunisia. La sorte peggiore tocca a chi esce a manifestare in Siria, oltretutto abbandonati dalla solidarietà internazionale, perché accusati di esser strumenti dell’imperialismo.

Quante stronzate si leggono e si scrivono: ci si lava le mani parlando di ingerenze, senza pensare a quanto (se pure fossero vere) è la gente comune che sta morendo per le strade e nelle celle..è chi non sostiene più il regime che da decenni priva di ogni forma di libertà.

Ma noi siamo tutti impegnati a fare i grandi esperti di geopolitica mediorientale: sparando stronzate, e abbandonando qualche milione di persone esasperate al punto di non badare nemmeno più a morte e tortura.

Ieri lo sciopero è andato benissimo: ieri lo sciopero ha visto intere città senza alcuna vetrina aperta, senza un solo carretto che vendeva pomodori o melograni: niente.

Tutto chiuso, tutto in silenzio, tutto deserto: lo sciopero della dignità è riuscito.

Tanto che questa è stata la reazione degli scagnozzi del regime: in questo video si vede una strada di Dara’a, città capoluogo dell’Hawran, dove partì la rivolta a marzo…guardate con i vostri occhi quel che fanno ai negozi chiusi…

Se conoscete un po’ di inglese invece, vi consiglio questa pagina, dove è riportata una lettera di una persona che conosco bene e che conosce meglio di me quella dolce terra… Apples and oranges?

SIRIA: solidarietà a PAOLO DALL’OGLIO

Parlate di Siria senza saperne nulla.

Parlate in difesa del rgime dicendo che chi si rivolta son fondamentalisti islamici, manovrati da chissà quale burattinaio occidentale.

Parlate e non prendete mai in considerazione non dico i contadini ammazzati, non dico i pastori o i nomadi di quella terra,

ma tutte le teste illuminate, tutti i rivoluzionari, tutti i docenti universitari (di una certa parte), tutti i vignettisti, i cantanti, gli attori, gli scrittori che vengono presi, massacrati di botte, torturati, uccisi.

Non prendete in considerazione nulla: è tutta finzione.

Anche la carne straziata di chi si conosce è Finzione sionista, per voi improvvisati esperti di Medioriente.

Siete così esperti di quella terra che sicuramente conoscerete Paolo Dall’Oglio,

conoscerete la sua storia, la sua forza, il luogo che ha fatto rinascere, sicuramente lo conoscerete.

Avrete munto qualche capretta ad alta quota, avrete fatto l’incenso con le vostre mani, o ascoltato la prima messa in arabo sotto una tenda..

davanti agli occhi sprizzanti giovinezza e ribellione di quel prete, unico al mondo.

Un prete così unico e raro, così amato da quella terra piena di confessioni, così innamorato dell’Islam e del suo Cristo… che ora è diventato un nemico per quel che regime che tanto difendete!

Va espulso, Paolo Dall’Oglio, dopo trent’anni di costruzione di una comunità straordinaria: religiosa eppur lontanissima da qualunque divisione confessionale. In quel monastero potevate incontrare Maometto sottobraccio a Cristo: in quel monastero, grazie a quest’uomo straordinario, potevate vedere con i vostri occhi qual è il vero Medioriente,

qual è il vero Islam, qual è il vero modo di vivere una terra, di amarla, di rispettarla e di ricostruirla con altri concetti di libertà.

Ora il caro Paolo ha un mandato d’espulsione sul groppone e in sua difesa si stanno muovendo tutte le componenti rivoluzionarie che si muovono nel territorio siriano in questi ultimi mesi, praticamente tutte islamiche.

Questo dovrebbe far capire, anche agli stolti che si riempiono la bocca da soli con l’antimperialismo sterile e reazionario, che chi sta morendo ammazzato per le strade polverose della mia Siria, non è per forza un salafita, non è per forza un fondamentalista, non è per forza qualcuno che vuol portare la divisione confessionale e la guerra civile: ma che queste sono strumenti del regime per farci chiacchierare…

Tutti stanno scrivendo, urlando e manifestando in difesa di Paolo Dall’Oglio, gesuita per caso, rivoluzionario da sempre.

TUTTA LA MIA SOLIDARIETA’ AL SOLO PRETE AL MONDO CHE M’HA FATTO ASCOLTARE UNA MESSA DALL’INIZIO ALLA FINE, CHE M’HA APERTO LA SUA CASA, CHE M’HA INSEGNATO COSE CHE MAI DIMENTICHERO’.

UN UOMO CHE NON PENSAVO ESISTESSE, E CHE ORA HA BISOGNO DI TUTTA LA NOSTRA SOLIDARIETA’!

FOTTUTO BASHAR AL-ASSAD, ASSASSINO, MACELLAIO.

Rap e Islam: quando l’hip hop incontra Maometto

Articolo di Luca Gricinella, Alias 3 dicembre 2011

Dai due paesi rappresentanti il primo e secondo mercato al mondo dell’hip hop arrivano altrettante opere che si occupano del rapporto tra la forma musicale di questa cultura urbana, il rap, e l’Islam: la prima è stata pubblicata negli Usa nel 2008 ma in Italia solo lo scorso marzo, la seconda ha iniziato a circolare nel suo paese d’ori- gine, la Francia, durante la primavera passata. E’ Arcana Edizioni ad aver tradotto in italiano il saggio di Naeem Mohaiemen, Paura di un pianeta musulmano: la storia nascosta dell’hip hop, pubblicato all’interno di Sound Unbound, raccolta di scritti critici musicali curata da Paul D. Miller, nell’ambiente musicale meglio conosciuto come Dj Spooky.

Il capitolo dell’artista e autore originario del Bangladesh è disponibile anche in lingua originale in free download sul suo sito ufficiale, www.shobak.org. Il documentario della regista francese di origine algerina Keira Maameri, Don’t Panik (Derniers de la classe prod.), invece è stato proiettato in anteprima all’Institut du Monde Arabe di Parigi lo scorso maggio. Se il titolo del saggio di Mohaiemen prende spunto da uno storico album dei Public Enemy, Fear of a Black Planet (Def Jam/Columbia, 1990), quello del terzo documentario di Maameri riprende il motto del rapper francese Médine, «I’m muslim, don’t panic», vero slogan diretto contro l’islamofobia diffuso anche tramite una linea d’abbigliamento. Mohaiemen conclude il suo scritto con una lista di artisti hip hop «che professano la fede musulmana» seguendo specifiche correnti della fede islamica come il sufismo o aderendo ad alcuni movimenti e sette come Nation of Islam e Five Percent.

La lista riguarda solo artisti statunitensi, tratto che non le impedisce di essere molto nutrita, basti citarne alcuni per farsi un’idea: i precursori del rap Last Poets, uno dei tre padri principali dell’hip hop, Afrika Bambataaa, il compianto Guru dei Gang Starr, il radicale Paris, vere e proprie star come Busta Rhymes Common, Eve, Lupe Fiasco, Nas, Q-Tip, Roots e Ice Cube, e ancora Krs-One, Big Daddy Kane, Brand Nubian, Brother Ali, Capital D, Everlast, Jeru the Damaja, Mobb Deep, Mos Def, Rakim e la maggioranza dei membri del Wu-Tang Clan. Aggiungere alcuni artisti francesi tra i più popolari oltralpe magari fa meno effetto dalle nostre parti ma aiuta a inquadrare meglio la dimensione del fenomeno: Abd Al Malik, Akhenaton e Freeman degli Iam, Ali, Diam’s, Disiz (ex Disiz La Peste), i Map, Médine e Rohff.

Il breve saggio di Mohaiemen parte dall’assunto del giornalista Harry Allen che definisce l’Islam «la religione non ufficiale dell’hip hop». Mohaiemen sostiene e dimostra che la cultura islamica è molto presente nell’hip hop, anche quando non prodotto da artisti di fede musulmana, ma nel contempo la sua influenza è altrettanto snobbata dalla critica e dalla storiografia. Il suo è un discorso esclusivamente statunitense che dunque mette in evidenza come negli Usa la maggioranza dei fedeli di Maometto sia di origine africana, conseguenza sia del divieto imposto ai primi predicatori musulmani di frequentare le «zone in cui abitavano i bianchi e dove si trovavano le chiese» sia della concordia di questi con gli ideali del «radicalismo nero». Se si aggiunge la storia dei «testimonial» eccellenti della fede islamica, a partire da Muhammad Ali fino ad arrivare ai Last Poets, gruppo seminale del rap, e nel contempo si prende in considerazione la demonizzazione del rap promossa da una buona fetta di cristiani, il gioco è fatto. È così che i brani dei rapper su citati e di tanti altri colleghi sono intrisi di Islam e di tutte le letture socio-politiche di questa fede che nel corso degli ultimi decenni si sono diffuse negli Usa.

Il rap statunitense insomma è pieno di campionamenti di Malcolm X, richiami all’afrocentrismo, riferimenti alla numerologia dei Five Percenter e c’è addirittura chi giura, ma per molti fedeli questo è un azzardo, che presenta delle analogie con la metrica del Corano. Il documentario di Keira Maameri si sviluppa su un altro piano: tramite l’esperienza personale di sei artisti provenienti sia dall’Europa, sia dall’Africa, sia dagli Usa, indaga sulla maniera di conciliare rap e Islam.

Anche qui si parte dalla paura del musulmano affiancandole quell’approssimazione che identifica gli arabi con la religione islamica. L’algerino Youss, la cui musica spazia tra hip hop, reggae e soul, parafrasa il profeta Maometto invitando ad an- dare a cercare il sapere, senza farsi imboccare l’essenza dell’Islam per formarsi un’opinione in proposito. Médine rilancia: tra i suoi intenti c’é quello di arrestare il processo per cui oggi, in qualsiasi parte del mondo, un musulmano è considerato «il nemico pubblico numero 1». La sua opera così come le sue attività pubbliche extra musicali sono connesse all’Islam ma anche a una concezione cosciente e impegnata del rap: la sua volontà di reazione tesa ad arginare l’immagine demoniaca dei musulmani promossa dai media dall’11 settembre in poi, la dice lunga.

Detto ciò, il rapper di Le Havre che con una provocazione ha anche intitolato un suo album Jihad (Din records, 2005) per poi specificare nel sottotitolo «la più grande battaglia è contro se stessi», prende le distanze dal proselitismo. La presenza dell’Islam nel rap del belga Manza invece non è premeditata: i versi trattano vari soggetti ed esprimono i valori dell’autore così è facile trovare traccia anche della sua spiritualità. Ma la controversia non é tanto sulla genesi del connubio tra rap e Islam e la forma che questo può prendere, risiede a priori: il dibattito sulla possibilità di convivenza tra musica e Islam é ancora in corso, non solo tra i teologi. «Mi prendo tutte le mie responsabilità – dice Médine nel documentario di Maameri -, d’altronde non c’è niente di esplicito che ho letto o che proibisca chiaramente di praticare un’attività artistica. Io ho voglia di rivolgermi ai giovani, magari anche di rappresentarli, anche se non so in quale maniera, e il solo mezzo che ho e soprattutto la cosa che so fare é il rap». Anche il rapper sangue misto svedese-caraibico Adl, molto popolare in Svezia anche perché sulla scena da quasi trent’anni, si prende le proprie responsabilità ma in un altro senso: dalla sua lettura dell’Islam la musica non é ammissibile. Continuare a produrla gli crea un conflitto interiore ma non ritiene sia ipocrita: concentrandosi su quanto é permesso dalla sua fede per essere creativo, segue queste regole anche tenendo presente quanto oggi un rapper sia per forza di cose un modello. E si rimette al giudizio di Allah.

È il rapper newyorkese e indipendente Hasan Salaam a oltrepassare questo dibattito: «Non so quanta gente avrebbe saputo qualcosa sull’Islam se il loro primo approccio non fosse costituito dai Brand Nubian o dal Wu-Tang Clan!». Solo questo dato di fatto basterebbe a innescare un dubbio nelle idee precostituite espresse da buona parte del mondo occidentale: si può continuare a ignorare o reputare improbabile il connubio tra la forma musicale dal linguaggio più esplicito in circolazione e considerata spesso violenta, specie dalla borghesia perbenista, e la religione considerata con grande approssimazione la più conservatrice quando non addirittura primitiva? Considerando le opere di Maameri e Mohaiemen, la risposta sembra quanto mai chiara perché è fornita sia da molti testi rap sia dai racconti dei rapper. Così la forma musicale della cultura hip hop assume un potenziale ruolo conciliatore nel conflitto post 11 settembre e, volente o nolente, fa controinformazione cosciente. Il rap insomma sulla scia di una consolidata popolarità gioca una parte sociale importante. Più che mai interessante se si ipotizza il passo successivo a una convivenza tra culture meno conflittuale: un dibattito molto più laico.

Arrestata e liberata @angryarabiya

Zeinab al Khawaja è una donna straordinaria, che vive in Bahrain.

Un’attivista incredibile, istancabile, forsennata quasi nel suo non mollare mai, per la strada come in rete, nei tribunali come nelle carceri.

Si perché la storia di Zeinab, che conosciamo tutti grazie all’enorme e unico lavoro che fa in rete attraverso il suo twitter e il suo blog, è una delle più tristi di quel paese, il Bahrain, che sta massacrando la sua popolazione da mesi.

Da sempre: ogni volta che s’è provato ad alzare la testa per liberarsi del regime.

Il Bahrain però non molla, molla meno di molti altri paesi che in qualche modo hanno dovuto affrontare la primavera araba e il desiderio inarrestabile di farla fine con i regimi.

Zeinab ha suo padre in carcere, suo marito in carcere, suo zio in carcere: ma non la fermano lo stesso, anzi.

Se sappiamo qualcosa del Bahrain è grazie a questa donna, privata dei suoi affetti e di qualunque libertà, ma con un coraggio e una forza rara.

Oggi c’ha fatto decisamente prendere un colpo, durante l’ennesima manifestazione con scontri nella piazza delle Perle, a Manama, capitale del Bahrein: presa dalle forze di sicurezza, per un po’ non ha dato suo notizie, facendo mobilitare immediatamente migliaia dei suoi lettori.

Forse è stato questo il motivo, ma fortunatamente è tornata presto libera, almeno lei, di tornare a casa.

Bentornata alla libertà, cara @angryarabiya e non stare lì a scervellarti sul fatto che si più fortunata di altri, che il tuo nome risuona nel mondo e quindi non è facile impallinarti o darti il carcere a vita come è per gli altri: facciamo in modo che questo clamore abbracci anche tutti gli altri che lottano su quella rotonda, e per tutto il paese.

LIBERTA’ PER TUTTI I PRIGIONIERI DEL BAHRAIN

FREE BAHRAIN

QUI UN PO’ DI LINK DI QUESTO BLOG SUL BAHRAIN E LA SUA LOTTA PER LA LIBERTA’

Nel video le immagini di Zeinab, oggi

Ventiquattro anni, attivista in Bahrein, donna. Irriducibile.

di Annalena Di Giovanni

dal Bahrain

«Scendo in strada a protestare da quando avevo diciassette anni, ma il titolo di attivista di diritti umani me lo sono guadagnato soltanto l’anno scorso: finalmente la polizia mi ha picchiata. Qui, la gente è abituata che se sei un attivista devi aspettarti il manganello della polizia e finchè non ti capita, nessuno ti prende sul serio». Zeinab Al Khawaj, classe 1983, ha fatto il giro del mondo nelle foto che la ritraevano per le strade del Bahrein, munita di cartelli e megafono, a rivendicare i diritti della sua gente. Il padre, Abdelhadi al Khawaj, è tuttora sulla lista nera del governo al Khalifa, entrando ed uscendo dal carcere mentre la figlia si arrangia quotidianamente cercando di fare la giornalista in un paese in cui la stampa è cosa del re.

«Sono nata lontana dal Bahrein. Mio padre aveva studiava a Londra, poi ci siamo trasferiti in Danimarca. La pressione sulla mia famiglia era tale che mio zio venne arrestato per aver visto mio padre all’estero, e suo cugino sempliemente per avergli telefonato una volta. Sapevamo che rientrare nel paese sarebbe costato l’arresto a mio padre, e l’unica volta in cui ci ha provatoè stata quando è morto mio nonno; lo trattennero all’aereoporto per 14 gorni stracciandogli il passaporto ma non poterono arrestarlo e torturarlo perchè ormai era una figura troppo nota nelle associazioni per i diritti umani. Quel che faceva era semplicemente redigere rapporti per un’associazione di diritti umani su quanto accadeva in Bahrein. Negli anni novanta il notro paese era sottosopra, c’erano proteste e scontri con la polizia tutto il tempo. La gente del Bahrein, in genere, è molto sveglia dal punto di vista politico. E quando la gente conosce i propri diritti, difficilmente se ne sta zitta. Inoltre, al contrario degli altri paesi del Golfo – come gli Emirati arabi, dove i cittadini possono contare sul sostegno dello stato – , la povertà in Bahrein è altissima, e la minoranza sunnita governa una popolazione originaria sciita. E le ineguaglianze sono sotto gli occhi di tutti: ci sono i troppo ricchi e i troppo poveri, senza casa, senza lavoro e senza niente di cui sfamare la famiglia in una piccola isola che produce gas, petrolio e che è il centro mondiale delle banche islamiche. Anche adesso, quella del Bahrein rimane una dittatura. Ma è lontana dagli eccessi del precedente re Issa. Ai suoi tempi, la polizia semplicemente arrestava tutti, chiunque fosse in strada, compresi bambini di dieci o dodici anni. Le torture erano orrende: strappavano le unghie, usavano il ferro da stiro sui corpi, oppure li trapanavano. Alcuni torturatori erano personaggi molto noti, lo sono tuttora, sono sempre qui ed in genere fanno affari d’oro, ma per legge non li puoi processare o accusare di niente.»

«Non avevamo passaporto, nei paesi arabi eravamo sulla lista nera e il nostro solo documento d’identità era un pezzo di carta del governo danese, l’unico disposto ad accoglierci, che ci dichiarava profughi politici. Quindi sono cresciuta in Danimarca, ma sono venuta sù con la testa in Bahrein. Senza averlo mai visto. Frequentavamo soprattutto i profughi come noi, ci facevamo spedire le cassette della televisione del Bahrein, e a casa mia si poteva parlare solo arabo. E quando siamo arrivati qui per la prima volta,avevo diciotto anni. Per me è stato un ritorno a casa. Ho ritrovato una famiglia che non sapevo di avere: centinaia di cugini, zii, nonne. In Danimarca, non ero nessuno. Qui sono Zeinab alKhawaj, e so da dove viene la mia famiglia. Qui, so chi sono.

Qui sono diversa da tutti, perchè sono cresciuta in Europa. Ma infondo sono diversa da quando sono nata. Portare il velo, in Danimarca, mi aveva già resa diversa da tutti. Anzi, il trauma di tornare qui è stato proprio il ritrovarmi uguale a centinaia di altre ragazze! In Danimarca era difficile: piangevo tutte le notti dicendo che volevo tornare al mio paese. C’è un gran razzismo, la gente ti urla contro in strada a volte, non è cosa comoda essere musulmani e portare il velo da quelle parti. Devi essere forte, saperci passare sopra. Adesso che sono tornata qua, so che sono quella che sono anche perchè sono cresciuta là».

Il Golfo sta cambiando in fretta. Sotto una pioggia di milioni e cemento, la cultura araba lascia il posto ad un retaggio artefatto nel quale al Bahrein – una piccola isola forte di una cultura millenaria meticcia, pescatrice e sciita – si cerca di sovrapporre una storia inesistente, fatta di cammelli e gente del deserto. Qualcosa che la avicini a Dubai, insomma. «C’è grande eccitazione nel Golfo, senza che nessuno si fermi a chiedere chi pagherà il prezzo del cambiamento. In Bahrein la gente non si pone il problema perchè la lotta è quotidiana, ogni giorno qualcuno finisce in prigione sotto elettroshock e tortura, non hai tempo di chiederti come stia cambiando la regione. Potrei accettare quello che il Bahrein sta diventando se fosse ciò che la gente vuole. Ma sento che ci sono categorie non rappresentare. Il governo vuole far sembrare il paese qualcosa che non è. Come i villaggi, dove la gente povera è nascosta da una facciata di belle case per impressionre i turisti. Una maschera. Anche Dubai ha spazzato via la cultura che c’era. Se parli con la gente degli emirati, te lo confermeranno. Tutto nuovo, tutto grande, tutto straniero. Quando vado là, sento che non c’è alcuna cultura, puoi soltanto fare shopping. Voglio dire, anche New York è una città recente piena di nuovi grattacieli, ma ha una sua cultura no? Per questo preferisco il Bahrein, anche se il resto del mondo non sa dove sia e pensa soltanto a Dubai. Ma negli Emirati i cittadini non sono poveri, il governo li mantiene, quindi là non trovi la lotta sotterrnea che agita il Bahrein, diviso com’è fra una maggioranza sciita povera ed oppressa ed una minoranza sunnita che ha in mano il paese, il petrolio, che manipola la storia e cancella la nostra identità persino nei testi scolastici. Passiamo il tempo a chiederci se faremo la fine dei nativi americani! Uno dei problemi che abbiamo, ad esempio, è che non abbiamo più accesso al mare, perchè la speculazione edilizia ha venduto tutte le spiagge agli stranieri. Ma noi siamo isolani, abbiamo bisogno del mare! Se vivrei a Doha o Dubai? Questo è il mio paese, e sento di avere degli obblighi nei suoi confronti. Mio padre dice sempre “Più cose sai, più resonsabilità sulle tue spalle”. E io sento la responsabilità di dover cambiare il mio paese, anche se è talmente frustrante».

Se nel Golfo stiamo diventando più religiosi? Credo che sia un fenomeno locale, non soltanto ristretto alla questione sciiti-sunniti in Bahrein. è un discorso identitario: vuoi cercare di preservare quello che sei. Ovunque vai, in Bahrein, trovi un Pizza Hut o un Macdonald. Ogni cosa è americana, film compresi. A volte ti fermi e pensi: io non sono così, non provego da questo mondo. Credo che per questo molta gente ricorre alla religione. Perchè, almeno nel nostro caso, la cultura popolare si è formata intorno alla religione. una questione culturale. In più, c’è il fattore dell’islamfobia mediatica, il fatto che noi musulmani siamo ritenuti tutti terroristi. Più hai l’impressione che la gente abbia dei pregiudizi su ciò che sei o credi, più ti ci attacchi».

«Poi c’è la questione dei diritti delle donne. Non siamo abbastanza protette dalle istituzioni, eppure la gente è ossessionata soltanto dalla questione del velo e dell’abbigliamento perde di vista i veri problemi. Ad esempio, le corti religiose (che regitrano matrimoni e divorzi, nda) qui sono molto ingiuste. Ti chedono tante di quelle prove, se vuoi divorziare da tuo marito. Eppure il divorzio, nell’Islam, è un diritto, tantopiù se tuo marito ti maltratta. Invece qui senti un sacco di aneddoti su donne che vanno in corte, dopo essere state picchate diverse volte, magari con un braccio rotto, e si sentono dire: “torna a casa e risolvila con tuo marito”. Poi ci sono le donne divoriate, spesso emarginate o lasciate senza alimenti. Ma la gente perde di vista questi problemi e si concentra sul velo. Adesso c’è tutta questa moda di attivismo in stile: “Vogliono obbligarci a portare il velo, ha ragione l’Occidente!” il fatto è che qui la questione non è il velo. Il velo è soltanto un pezzo di stoffa in testa. Puoi metterlo o non metterlo, non è una questione di diritti civili. I problemi, per le donne, sono ben altri. Ma la stampa occidentale ha trasformato il velo in un simbolo di oppressione. Ed è andata a finire che un sacco di gente, ormai, quando sente le donne rivendicare diritti la boccia come propaganda occidentale anti-velo, e il discorso si chiude lì.»

Siria e l’esercito di italiani che sostengono la repressione

Non posso non girare quest’articolo, perché è una boccata d’aria.

Grazie di cuore, veramente

mentre a quelli che nei forum rivoluzionari mi danno della refardita perché ho pubblicato quest’articolo argomentando che siccome Trombetta scrive sulla Stampa sia per forza un venduto..ehehe, teneteve diliberto, la repressione, i cecchini e i carri armati, altro che le scintille rosse.

la sola cosa sana che ho letto in quelle righe è che è proprio dura star nel movimento: vero, è durissimo se voi siete la compagnia!

Siria, un esercito di Italiani sostiene la repressione

di Lorenzo Trombetta, Europa Quotidiano)

Preti, monaci, diplomatici, lettori di arabo nelle università, accademici, presidi di facoltà, giornalisti, segretari di partito, deputati. In Italia un vero esercito di insospettabili sostiene a spada tratta la tesi del Complotto ai danni del regime di Damasco, finendo colpevolmente a sostenere la repressione in atto in Siria da oltre otto mesi e che ha causato finora l’uccisione documentatadi oltre 4.000 persone.

La loro tesi è che la Siria in rivolta non esiste. Esiste un popolo in ostaggio di uno scenario reale (il regime degli al-Asad in piedi da 41 anni) e di due potenziali minacce: l’invasione della Nato e la conseguente occupazione americano-sionista o l’avvento di un emirato salafita oscurantista anti-tutto.

Il compito di questa legione di sostenitori italiani di al-Asad – tra cui spiccano numerosi esponenti più o meno noti del fronte antagonista trasversale tra destra e sinistra – è delegittimare la rivolta in corso. Descriverla come una montatura delle due principali tv satellitari arabe (al-Jazira e al-Arabiya), parte di un complotto americano per contrastare l’ipotetico fronte irano-russo-cinese, simbolo per loro della Resistenza al Male.

Questi lealisti italiani diventano improvvisamente esperti di linguaggi mediatici, arabisti provetti, studiosi di Islam, professori di storia del Medio Oriente. Altri ammettono più candidamente la loro ignoranza, affermando di voler raccontare la Verità dopo un breve soggiorno nelle tranquille vie di Damasco, visitata per la prima volta senza conoscere una qaf di arabo.

Ciascuno per la propria parrocchia: dai Musolino e i Diliberto dei Comunisti italiani fino a quelli di Progetto Eurasia, passando per tanti altri con cui ho avuto in questi mesi occasione di confrontarmi direttamente o indirettamente, o di cui ho letto in Rete le loro riflessioni.

Accomunati dall’antagonismo all’imperialismo americano e dalla ricerca di visibilità, parlano moltissimo di Stati Uniti, di Israele, di al-Jazira e di salafiti, e pochissimo invece degli oltre 22 milioni di esseri umani che abitano la Siria. E visto che sulla questione siriana, i grandi gruppi editoriali italiani oscillano tra l’indifferenza e il sostegno alla tesi della rivolta di popolo contro il regime, per gli anatagonisti “esser contro” oggi significa anche esser contro i rivoltosi siriani. Che mentre si fanno ammazzare come mosche, sono a loro insaputa difesi dai grandi media del sistema. Agli occhi di questi professori, giornalisti, intellettuali e docenti, la morte dei civili siriani uccisi dalle forze di al-Asad non vale, ad esempio, come quella dei civili di Gaza uccisi da Israele. Semplicemente perché la questione palestinese serve la provinciale causa antagonista italiana. Mentre quella siriana li costringerebbe a mettere in discussione il loro credo ideologico.

Si negano così le uccisioni, gli arresti, le torture. Pratiche non certo nuove nel panorama siriano dell’ultimo mezzo secolo (dall’avvento del Baath, di fatto il partito unico, nel 1963), ma inedite per la vastità delle aree del Paese in cui vengono compiute e per la sistematicità ormai giornaliera con cui vengono commesse. Una realtà negata affermando che le decine di migliaia di testimonianze video non sono autentiche. Da otto mesi ho potuto visionare centinaia degli oltre 73.000 filmati amatoriali postati sui vari canali Youtube della rivolta. Non sono artefatti negli studi televisivi di Doha o Dubai, come molti antagonisti sostengono. Non sono registrati a Tripoli in Libano o a Falluja in Iraq negli anni passati come i lealisti affermano. Si riconoscono le strade delle principali località siriane. Si ascoltano i vari accenti locali. Si leggono targhe delle auto e le prime pagine dei giornali del giorno. Si vede con chiarezza il sangue schizzare dal foro della pallottola sotto la nuca di un bambino o sullo sterno di un giovane. Sono filmati autentici e sono un prodotto dei civili siriani in rivolta.

Gli analisti del Complotto e i paladini della Verità non sanno cosa rispondere alla domanda sul perché siamo costretti a basare gran parte dei resoconti su quanto avviene negli epicentri della repressione sui filmati amatoriali di Youtube. Né sanno rispondere alla questione sul perché in Siria non esista una stampa non controllata dal regime, sul perché numerosi giornalisti siriani non sono liberi di circolare e lavorare liberamente nel loro Paese. Sul perché è molto raro che un giornalista straniero – arabo o non arabo – possa documentare, anche e soprattutto visivamente, cosa sta accadendo a Idlib, Homs, Daraa, Hama.

Gli analisti del Complotto e i paladini della Verità non sanno cosa rispondere alla domanda sul perché siamo costretti a basare gran parte dei resoconti su quanto avviene negli epicentri della repressione sui filmati amatoriali di Youtube. Né sanno rispondere alla questione sul perché in Siria non esista una stampa non controllata dal regime, sul perché numerosi giornalisti siriani non sono liberi di circolare e lavorare liberamente nel loro Paese. Sul perché è molto raro che un giornalista straniero – arabo o non arabo – possa documentare, anche e soprattutto visivamente, cosa sta accadendo a Idlib, Homs, Daraa, Hama.

Mazen Darwish, direttore del Centro siriano per la libertà giornalistica e di espressione, da anni impegnato nella lotta contro le violazioni contro gli operatori dell’informazione, ha documentato dal 15 marzo al 9 novembre, 117 casi di arresto e maltrattamento di giornalisti in Siria

Lo ha fatto presentando una lista completa di nomi, cognomi, affiliazione professionale, date e – ove possibile – luoghi di detenzione, tipo di maltrattamento e procedura giudiziaria seguita nei confronti di giornalisti siriani, e arabi e non arabi.

La realtà viene negata anche sostenendo che sono false o gonfiate tutte le testimonianze raccolte finora da noi reporter che non possiamo andare in Siria. Si tratta di racconti ascoltati e registrati dai profughi fuggiti in Libano, in Giordania e in Turchia.

Sommando il numero di siriani fuggiti in questi tre Paesi otteniamo la cifra approssimativa di 20.000 persone, per lo più civili. Sono tutti agenti del Complotto? Sono tutti sul libro paga dei sauditi, per conto degli americani e dei sionisti? E noi giornalisti siamo tutti prezzolati e in malafede oppure grandi ingenui pronti a riportare ogni parola senza verificare?

Altri analisti lealisti italiani affermano che l’Osservatorio per i diritti umani in Siria (Ondus), una delle principali fonti di informazioni sulle violazioni giornaliere commesse nel Paese, diffonde ogni giorno menzogne e che riceve soldi dall’estero, perché il suo presidente trasmette le notizie da Londra.

E’ vero: Rami Abdel Rahman è ora basato nella capitale britannica ma nessuno si chiede perché non possa lavorare e vivere nella sua Siria? L’Ondus è comunque attiva e opera in Siria con una rete in loco di attivisti e ricercatori nel campo della difesa dei diritti umani – ora anonimi per ovvie ragioni di sicurezza – da almeno dieci anni. Di loro davo notizie ben prima che i vari analisti e turisti per caso si scoprissero difensori degli al-Asad.

Che dire poi del pestaggio subito dal vignettista Ali Farzat a Damasco? Dello sgozzamento del poeta Ibrahim Qashush a Hama? Dell’uccisione del fotoreporter Farzat Jarban a Qseir, vicino Homs? A Farzat hanno spezzato le dita con cui disegnava le caricature contro il regime. A Qashush hanno tagliato le corde vocali con cui aveva cantato la canzone “della rivoluzione”. A Jarban hanno cavato gli occhi. Gli abitanti di Qseir lo hanno trovato morto domenica 20 novembre fuori città dopo appena 24 ore dal suo arresto.

Chi è responsabile di questi crimini? Gli antagonisti sono pronti a dire che le bande di terroristi armati sono dietro il pestaggio di Farzat, lo sgozzamento di Qashush e la barbara uccisione di Jarban. Per dare la colpa – affermano – al governo di Damasco.

Domanda: perché avventurarsi in una simile e improbabile acrobazia logica, inventando entità (“bande armate di terroristi”) di cui nessuno ha ancora mai dimostrato l’esistenza pur di salvare un regime, i cui crimini sono invece noti da decenni e sono così simili a quelli commessi dal 15 marzo ad oggi?

Chi si ostina a voler credere alla retorica del regime, deve però avere la coerenza di andare fino in fondo. Qualche esempio: il presidente Bashar al-Asad continua a ripetere che sì, sono stati commessi “alcuni errori” dalle forze dell’ordine, ma che di questi “errori” terrà conto la Commissione d’inchiesta incaricata di far luce sugli “eventi in corso”. Sin da metà aprile, a circa un mese dall’inizio delle proteste e della repressione a Daraa, le autorità – Bashar in testa – hanno annunciato la creazione di una commissione d’inchiesta, che non aveva però la possibilità di lavorare se non sotto lo stretto controllo del regime. Da mesi non si ha più notizia dei risultati, seppur parziali, del suo lavoro. Perché?

Analogamente, a metà maggio, le autorità siriane annunciavano la creazione di una commissione d’inchiesta sul ritrovamento di una fossa comune a Daraa, contenente i corpi di almeno cinque persone, tutte membri della famiglia Abazid. Da allora, più nessuna notizia. Perché?

Un’altra commissione d’inchiesta è ufficialmente a lavoro, sempre da maggio, per alcuni “errori” commessi dalle “forze dell’ordine” a Banyas, sulla costa. Nessun’autorità siriana o media ufficiale ne parla più. Perché?

Su più larga scala, non si ha notizia alcuna dei processi a cui dovrebbero esser sottoposti le centinaia di terroristi che ogni giorno, sugli schermi della tv di Stato e sulle pagine del sito Internet dell’agenzia ufficiale Sana, vengono mostrati come rei confessi di aver compiuto ogni tipo di barbarie contro i civili e “le forze dell’ordine”. Perché?

Si tratta sempre di siriani (per la prima volta il 22 novembre si è appreso che un saudita di madre siriana è stato ucciso a Homs. Un po’ poco per denunciare orde di sauditi salafiti in Siria), molto spesso con la barba (“fondamentalisti”…) e originari delle zone rurali (“arretrati”…). Ma non si capisce perché mai da otto mesi siano in attesa di giudizio. Non è stato forse abolito lo stato d’emergenza? O forse i processi sono già iniziati, o addirittura le condanne sono state emesse, senza che la stampa “libera” di Damasco ne abbia dato conto?

A proposito dei fermati dal 15 marzo ad oggi: il 20 novembre gli attivisti fornivano una lista di oltre 14.000 persone ancora in stato di arresto, moltissimi in luoghi di detenzione sconosciuti ai parenti dei fermati. Il regime non ne dà conto. Perché?

Eppure, tra il 5 e il 15 novembre scorsi, le autorità hanno liberato – dandone notizia sulla Sana e sulla tv di Stato – circa 1.800 “fermati che non si sono macchiati di crimini di sangue”. Su che basi li hanno liberati?

Se fosse così – oh antagonisti e lealisti – non è forse questa una violazione della sovranità della Siria di fronte alle ingerenze esterne? Rimaniamo all’interno della logica del regime: anche se non hanno commesso crimini di sangue, quei 1.800 saranno pure stati fermati con un motivo valido, perché sospettati di aver commesso qualche crimine. Perché rilasciarli? Non sono più “terroristi”? Non sono più “agenti del Complotto”? Non sono più un pericolo alla sicurezza pubblica?

E ancora: la sera del 15 novembre, la tv di Stato ha trasmesso le immagini di alcuni di questi fortunati “terroristi” tornati in libertà: ripresi in quella che sembra essere un’aula scolastica, sono apparsi i volti di queste decine di ragazzi e uomini, quasi tutti con la barba, e nessuno con segni di percosse o tortura sul volto, tutti con l’aria di provenire da sobborghi degradati o dalle campagne.

Tra loro, si è appreso l’indomani, c’erano anche il medico Kamal Labwani, prigioniero politico di lunga data, e Rafah Nashed, psicanalista siriana arrestata ad agosto. Perché il fermo di questi due siriani non era mai stato ammesso dalle autorità.

La Nashed, che dopo un mese dall’inizio delle proteste e della repressione aveva avviato a Damasco un laboratorio di terapia di gruppo ”per sconfiggere la paura”, era stata accusata di incitamento al sovvertimento del sistema politico e violazione dell’ordine pubblico, e rischiava una pena di circa sette anni di detenzione. Né la Sana né la tv di Stato hanno mostrato le immagini della Nashed e di Labwani rimessi in libertà. Forse perché non avevano la barba? (Pubblicato su Europa Quotidiano il 25 novembre 2011).

Tahrir e la marcia del milione contro lo SCAF … un po’ di immagini di questi giorni

La piazza, che da una settimana porta avanti la più dura delle battaglie, contro quello stesso esercito di cui si son fidati una manciata di mesi fa

Quasi 40 i morti fino a questo momento, tra colpi di fucile e soffocamento da gas di cui non c'è ancora dato sapere la composizione, ma i cui effetti abbiamo visto tutt@

La sinistra, i salafiti, gli ultras, gli studenti, copti e molte organizzazioni hanno chiamato alla grande marcia per questa mattina. I Fratelli Musulmani, ormai completamente collusi nelle dinamiche pre-elettorali, boicottano la piazza...

Forza Egitto, oggi può essere una grande occasione, anche per rispondere alla nomina di Ganzouri di ieri sera, ennesima presa per il culo dello SCAF

CONTRO L'ESERCITO, CONTRO I TRIBUNALI MILITARI, CONTRO LA GRANDE PRESA PER IL CULO A CUI NON VOGLIONO ASSOLUTAMENTE STARE! W LA RIVOLUZIONE EGIZIANA, CHE NON SI LASCIA PRENDERE IN GIRO

Noi, giovani palestinesi, rifiutiamo che Al-Aqsa e la causa palestinese vengano utilizzate come strumento per colpire la grande rivoluzione egiziana.

L’Egitto è testimone di una nuova ondata rivoluzionaria condotta da coraggiosi/e giovani egiziani/e che rifiutano che lo SCAF dirotti la loro rivoluzione. Mentre i/le giovani stanno resistendo all’oppressione delle forze di sicurezza, i Fratelli Musulmani hanno chiamato ad una marcia milioni di persone in solidarietà con Gerusalemme.

Consideriamo questo appello come una deviazione rispetto tutti i movimenti e settori egiziani che hanno annunciato per domani, venerdì, un corteo enorme per far cadere il Generale Tantawi.

I Fratelli Musulmani hanno il diritto di prendere le loro decisioni nelle questioni interne all’Egitto. Ma rifiutiamo che i Fratelli Musulmani prendano la testa dei tiranni arabi che sistematicamente usano la causa palestinese come strumento per praticare la loro oprressione.

La libertà di Al-Aqsa e della Palestina non arriverà passando sopra la dignità delle popolazioni arabe.

Siamo solidali con gli eroi di Piazza Tahrir e di tutte le città dell’Egitto.

La Palestina è più forte con un Egitto libero.

Contro segregazione ed Apartheid: ecco i Freedom Riders in Palestina, come negli USA degli anni ’60

Oggi è toccato ai coloni.

La peggior faccia d’Israele, la più violenta, quella genocidaria e assetata di sangue,

quella che estirpa ulivi, alimenta la devastazione e l’Apartheid, oltre ad uccidere spesso per gioco.

Oggi hanno vissuto una giornata da “palestinesi” almeno per quanto riguarda la libertà di movimento.

Siamo in West Bank, quella che io ho sempre chiamato Territori Occupati, Palestina Occupata: quella terra che a macchia di leopardo vede le metastasi dell’occupazione rosicchiare pezzo pezzo i suoi confini, il suo interno, le sue fonti, i suoi punti fertili.

La terra più triste, più martoriata, più abituata all’Apartheid, ai checkpoint che non permettono spostamenti se non dopo deliranti e incomprensibili ore in attesa di qualche permesso, spesso negato.

La libertà di movimento, nella terra che Israele (quello vero) ha “lasciato” ai Palestinesi, è un diritto dei coloni: loro hanno le loro strade, le loro ferrovie, i loro bus, i loro taxi. Tutto il resto si muove se la mano  dell’occupante lascia passare, altrimenti può morire così, ai tornelli metallici che chiudono in gabbie tutti gli incroci di Palestina.

dell’occupante lascia passare, altrimenti può morire così, ai tornelli metallici che chiudono in gabbie tutti gli incroci di Palestina.

Oggi alcuni attivisti hanno, anzi lo stanno facendo proprio in questi minuti, tentato di usare, occupare, fruire, rallentare la normale circolazione dei bus utilizzati normalmente dai coloni per sportarsi: sono mezzi di trasporto vietati agli arabi, come nei peggiori racconti sud-africani. NO ARAB. Poca differenza col NO BLACKS.

In questi secondi in molti sono ancora su quei mezzi, malgrado i coloni siano scesi velocemente e scomparsi nel nulla lasciando che i bus venissero circondati dalla polizia militare israeliana e dall’esercito: nessuno ha intenzione di scendere.

L’obiettivo è arrivare a Gerusalemme:

qui potete seguire la diretta video,

altrimenti seguite su twitter l’hashtag #FreedomRides

Spero di aver modo di aggiornare tra poco..

STOP APARTHEID – END COLONIZATION – BOICOTT ISRAEL

FREEPALESTINE!

AGGIORNAMENTI: I soldati hanno preso uno dei bus, pieno di attivisti, e lo sta facendo dirigere verso il checkpoint di Hizmeh.

Verranno probabilmente arrestati da un momento all’altro.

Nel frattempo il livestream è saltato, purtroppo

ORE 16.15: Uno ad uno, vengono arrestati dall’esercito israeliano. L’accusa è l’ingresso illegale nello stato d’Israele: un manifesto all’Apartheid!

Normalizzare l’anormale: l’eccezionalità di Israele

Ringrazio le compagne del Freepalestine.noblogs.org per aver pubblicato e avermi segnalato questo articolo, estremamente interessante

Versione in inglese da sito web del PACBI [Palestinian Campaign for the Academic&Cultural Boycott of Israel]. Traduzione a cura di Renato Tretola.

Nella lotta palestinese ed araba contro la colonizzazione, l’occupazione e l’apartheid, la “normalizzazione” di Israele è un concetto che ha generato diverse controversie, poiché spesso viene frainteso, oppure perché ci sono disaccordi su quelli che sono i suoi criteri; e questo nonostante il quasi unanime consenso tra i Palestinesi e tra i popoli del mondo arabo sul rifiuto a trattare Israele come Stato “normale” con cui si possano intrattenere relazioni regolari. In questa sede tratteremo la definizione di normalizzazione che la grande maggioranza della società civile palestinese, quella rappresentata dal movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS), ha adottato a partire da novembre 2007, e analizzeremo le sfumature che tale definizione assume in diversi contesti.

Può essere utile pensare alla normalizzazione come ad una “colonizzazione della mente”, in base alla quale il soggetto oppresso finisce per credere che la realtà dell’oppressore sia la sola realtà “normale” alla quale si debba aderire e che l’oppressione sia un dato di vita con cui bisogna aver a che fare. Chi partecipa alla normalizzazione ignora questa oppressione oppure la accetta come lo status quo con cui bisogna convivere. In uno dei suoi tentativi di autoassolversi per le proprie violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani, Israele prova a crearsi un nuovo marchio, o presentarsi come normale – anzi “illuminato” – attraverso una serie di relazioni e di attività che spaziano dal campo culturale e quello legale, dall’hi-tech alla cultura LGBT e ad altri.

Un principio-chiave che il termine “normalizzazione” sottende è che esso è interamente basato su considerazioni di carattere politico, più che razziale, ed è quindi in perfetta sintonia con il rifiuto da parte del movimento BDS di tutte le forme di razzismo e di discriminazione razziale. Opporsi alla normalizzazione è un mezzo per resistere all’oppressione, ai suoi meccanismi e alle sue strutture. In quanto tale, opporsi è dunque attività assolutamente slegata, o incondizionata, dall’identità dell’oppressore.

Dividiamo la normalizzazione in tre categorie che corrispondono alle differenze inerenti ai vari contesti dell’oppressione coloniale e all’apartheid di Israele. È importante considerare queste definizioni minime come base per azioni operative e di solidarietà.

1) La normalizzazione nel contesto dei Territori Occupati e del mondo arabo

La Campagna palestinese per il boicottaggio accademico e culturale di Israele (PACBI) ha definito espressamente la normalizzazione in un contesto palestinese ed arabo “come la partecipazione ad un qualsiasi progetto, iniziativa o attività, in Palestina o a livello internazionale, che miri (implicitamente o esplicitamente) a riconciliare i Palestinesi (e/o gli Arabi) con gli Israeliani (tanto la popolazione che le istituzioni) senza porsi come meta la resistenza alla, e lo scontro con la, occupazione israeliana e con tutte le forme di discriminazione e di oppressione contro il popolo palestinese”. Questa è la definizione approvata dal comitato nazionale del BDS (BNC).

Per i Palestinesi della Cisgiordania occupata (compresa Gerusalemme Est) e di Gaza, qualunque progetto intrapreso con gli Israeliani che non sia posto all’interno di un contesto di resistenza, serve a normalizzare le relazioni. Definiamo questo “contesto di resistenza” come basato sul riconoscimento dei diritti fondamentali del popolo palestinese e sull’impegno a resistere, in diversi modi, a tutte le forme di oppressione contro i Palestinesi, compresa la (ma non limitata alla) fine dell’occupazione, il riconoscimento di pieni ed eguali diritti per i cittadini palestinesi di Israele, il sostegno e la promozione del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi; questa può in modo appropriato essere definita una posizione di “co-resistenza”. Fare altrimenti significa consentire che relazioni quotidiane e ordinarie esistano accanto ai continui crimini commessi da Israele contro il popolo palestinese, e indipendentemente da essi. Questo a sua volta alimenta la compiacenza e fornisce una falsa e deleteria impressione di normalità in una situazione palesemente anormale di oppressione coloniale.

I progetti, le iniziative e le attività che non abbiano inizio da una base di principi condivisi di resistenza all’oppressione israeliana, puntualmente consentono un approccio a Israele come se le sue violazioni possano essere messe da parte e rinviate e come se la coesistenza (opposta alla “co-resistenza”) possa precedere o condurre alla fine dell’oppressione. In questo processo i Palestinesi, a prescindere dalle intenzioni, finiscono col servire da foglia di fico per gli Israeliani, che possono trarre beneficio da un ambiente in cui tutto continui come se niente fosse, forse persino consentendo agli Israeliani in questo modo di sentirsi con la coscienza pulita per aver coinvolto i Palestinesi che di solito li si accusa di opprimere e discriminare.

I progetti, le iniziative e le attività che non abbiano inizio da una base di principi condivisi di resistenza all’oppressione israeliana, puntualmente consentono un approccio a Israele come se le sue violazioni possano essere messe da parte e rinviate e come se la coesistenza (opposta alla “co-resistenza”) possa precedere o condurre alla fine dell’oppressione. In questo processo i Palestinesi, a prescindere dalle intenzioni, finiscono col servire da foglia di fico per gli Israeliani, che possono trarre beneficio da un ambiente in cui tutto continui come se niente fosse, forse persino consentendo agli Israeliani in questo modo di sentirsi con la coscienza pulita per aver coinvolto i Palestinesi che di solito li si accusa di opprimere e discriminare.

I popoli del mondo arabo, con le loro diverse identità e i loro diversi background nazionali, religiosi e culturali, il cui futuro è più tangibilmente legato al futuro dei Palestinesi rispetto a quanto non lo sia generalmente il resto della comunità internazionale, non ultimo a causa delle continuate minacce politiche, economiche e militari da parte di Israele ai loro Paesi, nonché a causa della vicinanza ancora predominante e forte con i Palestinesi, si trovano di fronte a questioni simili in merito alla normalizzazione. Fintantoché l’oppressione israeliana continua, qualunque approccio con gli Israeliani (singoli o istituzioni che siano) che non avviene all’interno del contesto di resistenza sopra definito serve a ribadire la normalità dell’occupazione israeliana, del suo colonialismo e del suo apartheid nelle vite della gente nel mondo arabo. È quindi indispensabile per tutti nel mondo arabo evitare ogni relazione con gli Israeliani che non sia fondata sulla “co-resistenza”. Non si tratta di un appello ad evitare di comprendere gli Israeliani, la loro società e il loro sistema politico. È piuttosto un appello a condizionare qualsiasi conoscenza e qualsiasi contatto di questo tipo secondo i principi della resistenza, fino a quando arriverà il tempo in cui i diritti dei Palestinesi e degli Arabi saranno pienamente soddisfatti.

Gli attivisti BDS possono sempre andare oltre i nostri requisiti minimi se dovessero identificare delle sottocategorie all’interno di quelle che abbiamo identificato. In Libano o in Egitto, ad esempio, gli attivisti della campagna di boicottaggio possono andare oltre la definizione di normalizzazione data dal PACBI/BNC, considerata la loro posizione nel mondo arabo, mentre quelli che si trovano in Giordania, per dire, possono formulare riflessioni differenti.

2) La normalizzazione nel contesto dei cittadini palestinesi di Israele

I cittadini palestinesi di Israele – quei Palestinesi che sono rimasti tenacemente sulla propria terra dopo la fondazione dello Stato di Israele nel 1948 a dispetto dei ripetuti sforzi di espellerli e di sottoporli alla legge militare, alla discriminazione istituzionalizzata e all’apartheid – si misurano con tutt’altra serie di considerazioni. Essi si trovano ad affrontare due forme di normalizzazione. La prima, che possiamo chiamare relazione coercitiva quotidiana, è quella serie di relazioni che un popolo colonizzato, e coloro che vivono sotto apartheid, sono costretti a intrattenere per sopravvivere, condurre la vita quotidiana e guadagnarsi da vivere all’interno delle strutture oppressive costituite. Per i cittadini palestinesi in Israele, in quanto contribuenti, tali relazioni coercitive quotidiane vanno dall’impiego quotidiano in luoghi di lavoro israeliani all’uso dei servizi pubblici e delle istituzioni, come scuole, università ed ospedali. Tali relazioni coercitive non sono esclusive di Israele ed erano già presenti in altri contesti coloniali e di apartheid quali, rispettivamente, l’India e il Sudafrica. Ai cittadini palestinesi di Israele non si può ragionevolmente chiedere di recidere questi rapporti, o quanto meno non ancora.

La seconda forma di normalizzazione è quella nella quale i cittadini palestinesi di Israele non sono invece costretti a relazionarsi con Israele per necessità di sopravvivenza. Tale normalizzazione può comprendere la partecipazione a forum internazionali come rappresentanti di Israele (come nel concorso canoro Eurovision) o a eventi israeliani destinati a un pubblico internazionale. La chiave per comprendere tale forma di normalizzazione è considerare che quando i Palestinesi intraprendono tali attività senza inserirle all’interno dello stesso “contesto di resistenza” sopra descritto, contribuiscono, anche se involontariamente, a costruire un’ingannevole apparenza di tolleranza, democrazia e vita normale in Israele per un pubblico internazionale che potrebbe non conoscere meglio la questione. Gli Israeliani e le loro istituzioni possono a loro volta usare tutto ciò contro i promotori del BDS internazionale e contro coloro che lottano contro le ingiustizie israeliane, accusandoli di essere “più santi” dei Palestinesi. Negli esempi appena forniti, i Palestinesi promuovono relazioni con le istituzioni ufficiali israeliane al di là di ciò che costituisce il mero bisogno di sopravvivenza. L’assenza di vigilanza in questo campo ha l’effetto di trasmettere all’opinione pubblica palestinese l’idea che può convivere e accettare l’apartheid, che anzi dovrebbe relazionarsi con gli Israeliani sul loro stesso terreno e rinunciare a qualunque atto di resistenza. Quest’ultimo è un tipo di normalizzazione con la quale molti cittadini palestinesi di Israele, insieme alla PACBI, si trovano sempre più spesso ad identificare e combattere.

3) La normalizzazione nel contesto internazionale

In campo internazionale la normalizzazione non funziona poi troppo diversamente e segue la stessa logica. Mentre il movimento BDS prende di mira le istituzioni israeliane complici, nel caso della normalizzazione ci sono altre sfumature da tenere in considerazione.

Generalmente ai sostenitori internazionali del BDS si chiede di astenersi dal partecipare a eventi che a livello morale o a livello politico mettano sullo stesso piano l’oppressore e l’oppresso, e che presentino il rapporto tra Palestinesi e Israeliani come simmetrico. Una tale eventualità è da boicottare poiché normalizza la dominazione coloniale di Israele sui Palestinesi, ignorando le strutture di potere e le relazioni insite nell’oppressione.

Dialogo

In tutti questi contesti, “dialogo” e partecipazione sono spesso presentati come alternativi al boicottaggio. Il dialogo, se avviene al di fuori di quel “contesto di resistenza” che abbiamo delineato, diventa un dialogo fine a se stesso, vale a dire una forma di normalizzazione che intralcia la lotta per porre fine all’ingiustizia. I processi di dialogo, “risanamento”, “riconciliazione” che non siano finalizzati a mettere fine all’oppressione, a prescindere dalle intenzioni che ci sono dietro, servono solo a privilegiare la co-esistenza nell’oppressione ai danni della co-resistenza, in quanto presuppongono la possibilità di una coesistenza prima che si abbia giustizia. L’esempio del Sudafrica chiarisce alla perfezione questo punto; lì la riconciliazione, il dialogo ed anche l’indulgenza sono venuti dopo la fine dell’apartheid, non prima, nonostante i legittimi interrogativi sulle condizioni tuttora esistenti di ciò che qualcuno ha chiamato “apartheid economico”.

Due esempi di tentativi di normalizzazione: OneVoice e IPCRI